樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! #13 北海道北見市立中央小学校「たずねびと」(第5学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第13回。今回のカバTは、北海道北見市を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第13回】 北海道北見市立中央小学校

「たずねびと」(光村図書5年)全7時間中の第5時

授業者:佐野亜希子教諭

訪問日:令和7(2025)年9月2日(月)

訪問の概要

北見市立中央小学校は、令和8年度北海道国語教育研究大会(オホーツク)の公開授業校として、計画的に準備を進めています。同大会の研究主題を「豊かな言葉がひびきあう中で、確かな言葉の力を育む国語科授業の創造」とし、今回は“読むこと(文学)”の授業公開、そして研究協議が行われました。

授業者の佐野先生は、長年、国語科研究に取り組んでおられ、今回は同研究主題の解明に向け、緻密に構想された授業を展開されました。

Good Practice ~授業の花まるポイント

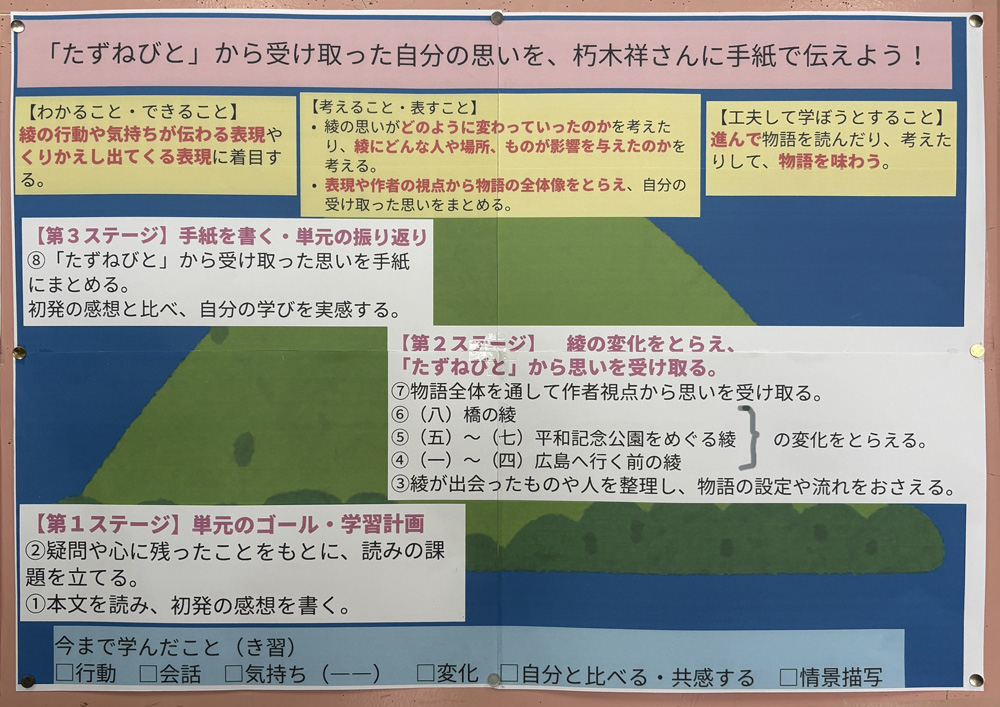

学習のゴールへの意識を持続化するラーニング・マウンテン

今回の教材は、第5学年「たずねびと」(光村図書)という戦争をテーマとした物語文です。

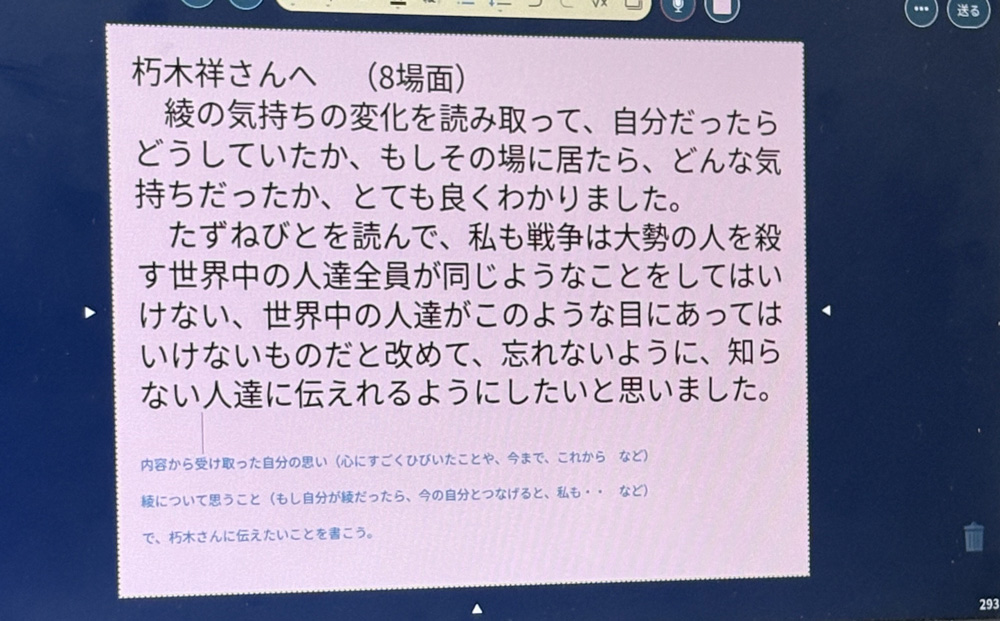

単元のゴールは、「『たずねびと』から受け取った自分の思いを、朽木さんに手紙で伝えよう」としていました(写真1)。

最終的な言語活動として設定した“作者への手紙”は、書かれた内容だけでなく、書きぶりについても読みを深め、物語の魅力を味わうことを狙いとしています。

そこで佐野先生は、この言語活動に次のような意識を明確にもたせることを重視していました。

①目的:物語を読んで心に残った表現や、自分が物語から受け取った思いや考えを伝える。

②相手:作者の朽木祥さん。

③場面・状況:手書きの便箋一枚程度で、出版社を通じて作者へ送ることを想定する。

④方法:内容面(物語から受け取った思いなど)と表現面(心に残った言葉など)の両方を意識する。

⑤評価:作品の内容や表現について自分なりに考え、それを手紙の中で的確に表現しているか。

言語活動を通して指導事項を指導することを第一義としながら、学習のゴールへの意識が持続するように、ラーニング・マウンテンが活用されていました(写真2)。

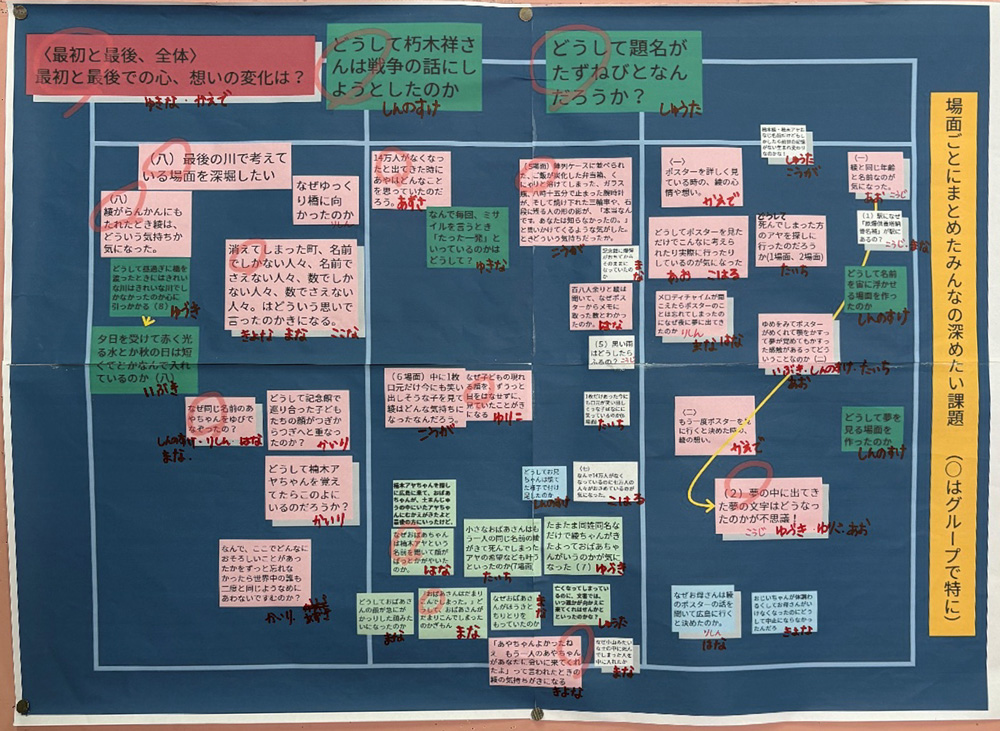

初発の感想から生まれた“読みの課題(問い)”の構造化

導入では、児童が過去に物語に触れたときの読書体験を想起させ、物語の内容だけでなく、物語の全体構造や表現の仕方などを含む様々な感想があることに気付かせようとしていました。

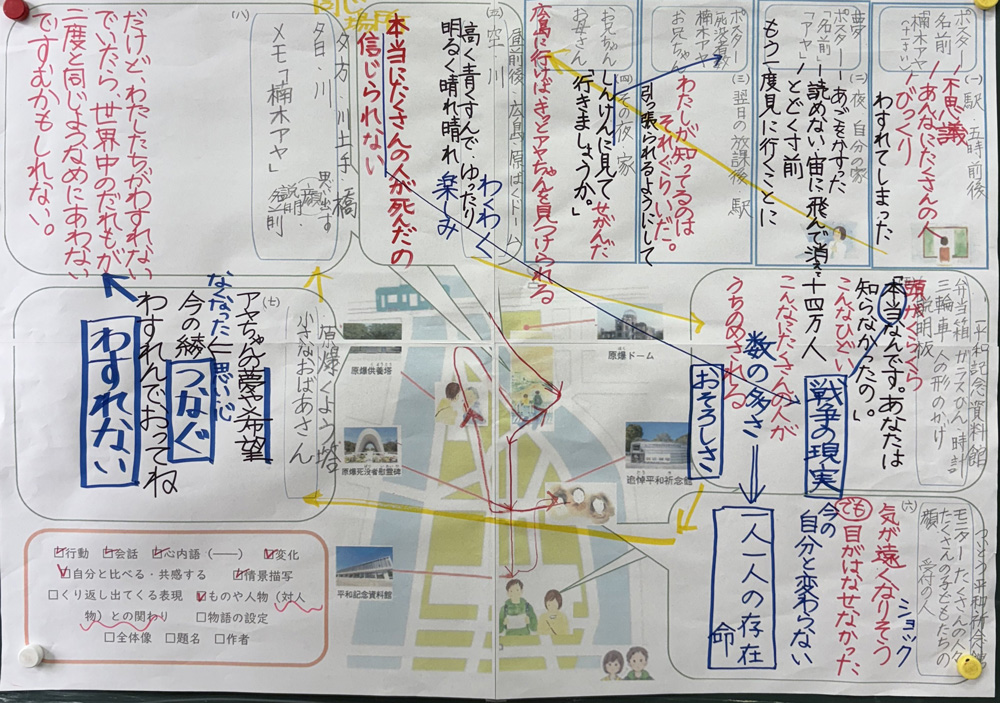

また、初発の感想から生まれた児童の話し合いたいこと(問い)を基にして“読みの課題”を設定していました(写真3)。

個々の様々な問いを一覧化して全体で共有し、単元計画へとつなげていました。問いの多様性を大切にしながらも、より良い問いを設定することにも留意していました。

その問いは、①どうして朽木祥さんは戦争の話にしようとしたのか、②どうして題名が“たずねびと”なんだろうか、の二つに整理されていました。

物語全体として、主人公の行動(訪ねた場所)や出会った人を一覧化

主人公“綾”の心情や、“綾”の戦争・原爆に対する見方・考え方を捉えていくために、「“綾”と一緒に広島をたずねよう」という意識で本文を読み進め、広島の地図や当時の写真、映像などを提示するとともに、イメージができない言葉などはタブレット等で検索する活動を行っていました。

その活動を一覧化できるよう、物語全体における“綾”の行動(訪ねた場所)や出会った人などを、一枚の紙に整理していました。この活動は主人公の視点を読み進めることにつながり、訪ねた場所や出会った人がそれぞれ、“綾”に何を伝える役割を果たしていたのかを解釈することにつながりました(写真4)。

Advice~エールを込めてアドバイス

本単元の中心となる指導事項は、物語の全体像を捉えることになります。全体像とは、作品世界と呼ぶこともできます。筆者は全体像を解明することについて、次のように考えます。

文学を読むとは、作者がその作品に込めた主題や内容的価値を作品の言語形式の特徴を関連付けながら精査し解釈し、自分の考えを形成する営みといえます。主題や内容的価値を捉えることは、「書き手の意図を推論すること」と換言できます。

また、作品を精査・解釈し、考えを形成するとは、「内容を理解し意味付ける」行為だといえます。いずれにおいても、作品世界に入り込み、作品の解釈の精度を上げることが肝となり、それは単に読解力という枠組みではなく、物事の認識力を高めることになります。

このことに関連して、平成29年度小学校学習指導要領国語の文学的な文章の「精査・解釈」の指導事項に「全体像」という用語が登場しました。その解説は、「登場人物や場面設定,個々の叙述などを基に、その世界や人物像を豊かに想像すること」としています。全体像を捉えるためには、「何が書かれているか」という内容面だけでなく、「どのように描かれているか」という構造や表現面に注目し、かつ「読者にどのような表現の効果を生み出しているか」という読み手側に立って検討することを求めています。

いわゆる作品を分析、批評し、そして他者にそれらを解説するといった視点が、全体像を捉えるためには重要です。全体像という概念を円を用いたベン図にすると、その円の中には「人物像」が含まれます。主人公に変化をもたらしたものは何かを検討することにより、作品世界がもつ全体像の解明につながるはずです。

本教材「たずねびと」の作品世界と対峙していくためには、“作者への手紙”という言語活動よりも、“解説ノート”を書く活動のほうが分析・批評という意識が高まるものと考えます。

戦争文学には、子供たちにはイメージできない用語が多く登場します。その一つ一つを調べて解説ノートにまとめるといった活動も構想できそうです。時間軸に沿って物語全体を構造図にして示したり、人間模様を人物関係図に整理したりすることも効果的です。

さらに、対人物の描かれていない心情や暗示性の高い表現など、各自が追究したい内容についてグループに分かれて考察し、解説する文章を書きまとめて共有することで、全体像についての解明に広がりと深まりが生まれるはずです。

※参考文献/拙著『読解×記述: 重層的な読みと合目的な書きの連動』(教育出版)

〜旅のこぼれ話〜

令和8年(2026年)10月9日(金)、北海道国語教育研究大会・オホーツク大会(北見市)が開催されます。

網走国語教育研究会(代表:加藤智子・北見市立端野小学校)が中心になり、研究を深めています。

小生が講演を務めます。ぜひご参集ください。

「ラーニング・マウンテン」とは…?

「Letʼs Climb the Mountains of Learning」(学びの⼭に登ろう)の略称で、国語科の三領域における単元の学び全体を“山登り”に例え、⼦どもたちが⽬指す頂上(ゴール)とルート(プロセス)をデザインし、⾒える化したものです。筆者のオリジナルです。

コンピテンシー・ベースの国語科授業を⽬指し、 ユニバーサル・デザインに配慮しながら、⼦どもと共に創る学びの実現につなげるねらいがあります。

「ラーニング・マウンテン」には、教師が教えたいことを⼦どもたちが学びたいことへ変えていく⼒があります。そして、マウンテンの頂上に⽴つ⼦どもたちの学びは、教師が教えたいことを越えていく可能性を秘めているのです。

単元の導⼊段階で学び全体の⾒通しをもち、学びの中途における振り返りを⼤切にすることで主体性を育成します。同時に、課題の解決と⽬標の達成という頂上(ゴール)を⽬指して、最後まで粘り強く、学びを調整していこうとする態度を培っていきます。

※この連載は、不定期に更新予定です。

イラスト/大橋明子

かばやま・としろう。早稲田大学大学院教育学研究科卒、教育学修士。鹿児島県内公立小学校教諭、教頭、教育委員会指導主事を歴任後、2006年度から2014年度まで文部科学省国立教育政策研究所学力調査官(兼)教育課程調査官を務める。 2015年度より現大学へ。2022年度より現職。著書に『個別最適な学び・協働的な学びを実現する「学びの文脈」 学級・授業・学校づくりの実践プラン』(明治図書出版)、『読解✕記述 重層的な読みと合目的な書きの連動』(教育出版)がある。

↓樺山先生が編集委員を務める文部科学省教科調査官監修の連載も、好評公開中です。