連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔―#1 空気や光のような人

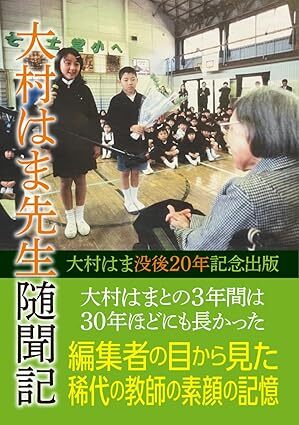

日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌編集者として3年間大村の担当をした筆者が、その目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す新連載第1回。

執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)

目次

「はい。大村はまです」

私は今から20数年前、小学館の『教育技術』誌の編集者をしていた。

今ではもう歴史上のものになったが、いわゆる「ゆとり教育」が世に現れて、教育界の当惑を招き、それに対抗する形で様々の方法論なども出て、“ゆとり教育論争”なるものが巻き起こっていた時代である。

高度経済成長とともに育って来た戦後教育のある面が、いわゆる受験戦争、偏差値教育、学歴優先主義のピークに達し、そのストレスからか、いじめや校内暴力、不登校や学級崩壊、学校崩壊が盛んに報道されていた時代で、文部科学省としても何らかの対応に踏み切らざるを得なかった。その一手として繰り出されたのが「ゆとり教育」であった。その中の愚策としては、例えば小学校で教える円周率を3.14ではなく3で教えるなどという珍妙なものまでがあったが、文科省としてはそうまでしても、何とかして教育現場のモラル低下を食い止めようとしたのである。

さらにそれに加えて、その頃はインターネットが日本社会にも急速に普及した時期であり、ビル・ゲイツなどほんの一握りのエリート層が国の財政を潤すのだから、あとはそこそこの学力さえあれば充分では? というような幻想も生まれ始めていた。だから、基礎基本教育の手綱を多少緩めても、一部のエリートさえ分離できれば事足りるだろうという、妙な風潮や憶測が文科省や教育行政の中枢にも生まれていたのではないかと思う。

憶測と言ったのは、学校現場の実践者の意見を充分に聞かず、理念や観念主導でそれを推進しようとする傾向を強く感じたからである。というのも、編集者としての私は、当時「百ます計算」の反復学習で、確実に基礎学力を伸ばしていた兵庫県朝来町立(現・朝来市立)山口小学校の隂山英男先生の実践を現地で観ていたし、「声に出して読む日本語」の明治大学・齋藤 孝教授による名文の朗読・暗誦と記憶力の関係も取材していた。さらに東北大学の川島隆太教授が単純計算の反復や音読・朗誦により脳が活性化することをMRIで突き止めた結果も確認していた。それゆえ、いわゆる“エリート以外”とされる子どもたちもその基礎学力においてかなり底上げできるという事実を実感していたので、憶測と言ったのである。

また、当時すでに顕在化していた少子化に伴う少人数学級の問題、多国籍児童の流入の問題、通塾児童とそうでない児童の間の学力差の問題、都市化と自然破壊の問題などとの関連についてはほとんど言及されぬまま、ゆとり教育運動は上意下達的な理念としてのみ、進行していった感があった。

幸い私には、文科省に友人があった。札幌の高校時代の優秀な友人であったが、彼からは夙にこんな話を聞いていた。実は文科省の中にも大きく二つの潮流があり、それは簡単に言えば“ゆとり教育派”と“読み書き計算派”である。そして自分はゆとり教育派に猛反対した読み書き計算派の急先鋒である、というのだ。これは面白いことになった、と思った。

先にも書いたように、自分自身が現場から得た感触では“読み書き計算派”支持であったから、“ゆとり教育”に一矢報いようと思った。編集者としての本能というか、それに多少野望も加えたようなものが動いた。高校時代の同期との友情は、むしろその後からついてくる、くらいの勢いで…。

その日、自分はその友人と神保町の蕎麦屋で吞んだ。ゆとり教育は実施からはや2、3年が流れていたと思うが、その間友人は広島県教育長として出向していて、その日は彼の本省への帰任を慰労する会であった。

初めは彼の広島県での苦労話を聞き、それからその間の東京における教育的な動向を私が報告した。積もる話や四方山話が進むうち、だんだんと互いの本音が顔を出して来た。

新しい世紀を迎える中、教育全体がしっかりとした基盤や方向性を失って来ているのではないか?「新しい学力観」「指導から支援へ」といった言葉が飛び交い、何か地に足がつかない現状に危惧を覚える、という点で意見が一致した頃、私は思わず彼に聞いていた。

「誰か教育の全体をわかる人はいないのだろうか? その根幹や最終目的を見据えて実践している人は…」

友人はじっと考えてから言った。

「いる。一人だけいる。ただし、生きているとしてももう90代半ばくらいで…存命かな? 名前は大村はまって言うんだけれど」

「大村はま?」

不覚にも私は、『教育技術』誌の編集長をしていながら、大村はまを知らなかった。しかし彼はすでに大村はまの主著『教えるということ』を読み、密かに私淑していたという。

「実は広島を去る直前、ある女性校長から、大村先生が最近まで広島にも来られていたという話を聞いたんだよ。もしご存命なら、自分もぜひお会いしてみたいから、明日会社に行ったら調べてもらえないか?…」

そこで私は翌日、早速会社の経理部に電話し、「大村はま」の登録はないかと聞いてみた。

「大村先生の住所と電話番号はまだ登録されています」との答えだった。

「世田谷の弦巻にお住まいですから、桜新町辺りが最寄りの駅でしょうか?」と言う。

聞いた電話番号に早速電話すると、きっぱりとした明瞭な口調で出てこられた。

「はい。大村はまです」

おきなぐさ と ぬいぐるみの熊

私は、その口調のはっきりとしていることにはさほど驚かなかった。なぜなら子どもの頃わが家には98歳まで生きた明治21年生まれの曾祖母がいた。そのはっきりとした口調を日々耳にしていたから、長生きする人は亡くなる寸前まで口調がはっきりしているものという感覚があった。そして明治39年(1906年)生まれの大村先生は、“まだ”96歳であったから。

しかし驚いたのは、冒頭の一声で、「大村はまです」とファースト・ネームまでを名乗られたことだ。当時私の知る限りでは、電話口の第一声で氏名すべてを名乗る人など誰もいなかったからである。

声だけだとしても初対面なので、言うことにも事欠いたのだろう、私は率直なことを言った。

「大村はまと氏名まで皆言って、電話口に出てこられた方は初めてです」

「あら、おかしいかしら? だって、お父さんと割に大きなお子さんがいるお家なんか、よく親子の声を間違えるでしょ。あ、父ですね。今代わりますから、なんてね。下の名前まで言えば、一度でその人ってわかるでしょ」

「なるほど、合理的ですね。それなら確かに一度でわかる」

少し笑いを含んで私は言った。

今考えれば、冷や汗ものである。知らぬこことは言え、率直なことを言ったものだ。いまだ大村はまの何たるかを知らぬ身は、自由でいい気なもの。編集者やマスコミ人という種族は職業柄かどこか無礼で横柄なところがあって、土足でいきなり相手に踏み入りモノを言い、取材してくるというような悪いクセがある。

しかし反面、この率直なやりとりによって、私は“この人は今まで出会ったことのない特殊な人だ”という感触を得た。いきなり胸襟を開いて話したというような、その顔も見ぬままの会話の中で、私はそれがかつて一度何処かであった会話のように思えた。幼い頃の曾祖母の声を思い出していたのだろうか。それともそれは、はるかな以前から約されていたような、出会いの記憶?

しかし、96歳で「はい。大村はまです」と名乗らなくてはならないその声の向こうには、ある独特の孤高と静けさも感じられた。

私は俄然、この日本の国語教育のパイオニアだという個性的な人に、少しでも早く会いたくなった。友人の奨めにより、主著と言われる『教えるということ』をまず読み、その後、書店の棚から背表紙に「大村はま」の名のある本を4~5冊抜き取り、にわか勉強でまず大村はまを学習した。全集はまだであったが、これらの本からだけでもこの偉大な国語教師、国語教育者の輪郭は充分に浮かび上がった。

私はまず、この人が戦前・戦中・戦後を貫く教育というものの断面を見せてくれる人だと思った。また単に「教師」と言うだけではなく、物語と詩とをもった教育の詩人のような人だと思った。そして、小学一年生の時からずっと自分を受け持ってくれた担任たち全員を包む、空気や光のような人だと感じた。

早速、文科省の友人とスケジュール調整をし、翌週、私たちは大村先生のお宅に向かった。お宅は世田谷の弦巻というところにあり、『サザエさん』を書いた長谷川町子も住んだ桜新町で下車する。駅を降りて、ただ住所だけを頼りに歩いてゆく道々、樹々やものの影がくっきりと路上に落ちていたから、初夏のことであったと思う。

ようやく辿り着いた先生のご自宅は、豪壮なマンションやレジデンスというのではなく、よくある鉄筋コンクリートのアパート。その4階か5階だった。インターホンで呼ぶと直ぐに出て来られて、ドアの鍵はすでに開いていた。開くと、もう玄関口に大村先生は立っておられた。

小柄だがしゃきっとした印象。その背景には、今先生がそこから歩み出てこられた奥の間へ、膨大な本がまるで図書館のように連綿と続いていた。一つの幽暗な学びの岩窟にして聖堂といった趣きがあり、今の今までそこで日本の国語を考えておられたというような奥行きを感じた。

「お話はこちらで」ということで通された、入って右手の四畳半ほどの部屋。そこにも書棚にはびっしり本が並べられていた。書斎だけではとても収まりきらないということで、自然にこの応接間や廊下にまで進出してきたといった雰囲気だったが、こちらの方の本棚は丈も低く、少しくつろいだ感じ。いくつかの宮澤賢治関係の本が目に飛び込んできた。自分が宮澤賢治に興味を持っていたからだろうが、大村先生の書棚に宮澤賢治があるということが、一層親近感を強めた。勧められてソファーに座ると、足許のテーブルにはおきなぐさ(うずのしゅげ)があった。宮澤賢治が『おきなぐさ』というタイトルで可憐な作品を書いているあの花だが、滅多に見かける花ではない。

「これ、どうされたんですか?」と聞くと、

「ああ、これね。月に一鉢ずつ、別の花を送ってくるの」

それ以上はお尋ねしなかったが、今思えば付録付きのマンスリーブックのような企画だったのか、それとも植物に詳しいご友人からのプレゼントだったのか。何せ宮澤賢治の眼差しを感じたのだ。

目を上げると、大村先生の背後には、古風な熊のぬいぐるみも置かれていた。それは大村先生が横浜の幼年時代からずっと持ち続けてこられたものだということが後々わかるのだが、おきなぐさと言いぬいぐるみと言い、応接間には少しでも慰めやくつろぎを与えたいという大村先生の気配りもあったのだろう。

そろそろ本物の教師になる時かな

座るやいなや、我々がすぐにお聞きしたのは先生の主著『教えるということ』の白眉である、あの「百人の子に百の教材」のお話であった。

「ああ、あれね…」と先生は言われ、

「あれは昭和22年の春、ちょうど戦後の教育が始まった頃のことね…」と語り始められた。

「あの頃私は、高等女学校の教師から新制中学校の教師に転じたんです。これからの教育は、義務教育が終わるまでに、社会に出ても通用する基礎力をつけてあげなければダメだと思いまして。

赴任したのは、深川の爆撃された工場の跡地を仮の校舎としている中学校でした。当時の写真をご覧になるとわかりますが、爆撃で窓の桟はぐにゃぐにゃに曲がって飛び出している。廊下や床にはまだガラス片が散乱し、椅子や机も満足に無く、鉛筆も、紙も無く、もちろん教科書もありません。 子ども達も栄養失調で体格が悪い、その子たちを私一人で100人受け持っているというような状態でした。教室の子ども達は、いつでもワアワアと飛び回っております。授業をしようにも全く収拾がつきません。

困った私は当時、戦後初の学習指導要領の作成の委員としてお招きくださった西尾実先生の永福町のご自宅まで、ご相談に伺ったというよりは、助けを求めに伺ったんだろうと思います。私が声を限りに、思いの限りに現在の状況を報告して、先生のお言葉を待っていますと、先生はじいっと最後まで聴いていらして、『話すことはそれだけか?』とおっしゃいました。

『はい』と何とかお返事すると、ハッハッハッハとお笑いになって。

『ベテラン教師が良い様だな。…病気だとか、死んだとかいうのなら仕方ないけど』と前置きされて、『そろそろ本物の教師になる時かな』とおっしゃったんです。私はもう言葉もありません。その後わかりましたと申し上げたか、おいとまのご挨拶を申し上げたか、そんなことさえまるで記憶に無く、ただまっしぐらに電車に乗って千葉の方へ帰って来ました。しかし電車の道々、先生のおっしゃった言葉をかみしめながら、こうしてはいられないと思い、そうだ、新聞から教材になりそうなところを切り抜いて、子ども達に与えようというアイディアを思いつきました。

もちろん新聞と言っても、その頃の私には新聞を取る余裕もありません。疎開の時に茶碗などをくるむのに使った古新聞をほぐし、伸ばして使うのです。その記事の紙切れの脇に、ちょっと言葉の面白さに気づかせるような質問や課題などを書いて、教材にする。それをそれこそ寝食を忘れて一人一人の生徒のためにひと晩で100仕上げました。受け持ちの全員分です。

それを持っていって、さあ翌日学校で配るときの気持ち。まず自分に向かって突進してきた男の子を羽交い締めにして、『これ、やってご覧』と言って、持参したちびた鉛筆とともに渡しました。するとその子は初め不思議そうに見つめていましたが、やがて窓の桟のところに行って取り組み始めました。二人目、三人目と同じように、つかまえては渡しました。するとそのうち、その他の子ども達もまるで配給の行列のように列を作って並び始めて、100枚はあっという間に無くなりました。

気づくと、あんなにわいわい騒いでいた教室は静かになり、子ども達はそれぞれの持ち場で、それぞれの課題に取り組んでいます。そこで、最初に手渡した子はどうしたかな? と思って行ってみると、その子は壊れた窓の枠の所を下敷きにして、真剣に課題に取り組んでいました。きれいな澄んだ目をして、何かを呟きながら、私の与えたちびた鉛筆でもって字を書いています。

私、それを見た瞬間、『ああ、人間の子ども!人間の子ども!』と思いました。あのワアワアと犬ころのように騒いでいた子ども達が、心の底ではこんなにも言葉や知識に飢えていたのかと思うと、その子の目がまるで天使のように見えて来て、ああ私はもう少しでこの子たちを見捨てるところであったという思いがこみ上げて来ました。私、たまらなくなって駆け出し、どこか隣の教室へ飛び込んで、声を上げて泣きました…」

気づけば我々は、大村先生の主著『教えるということ』の白眉の部分を、大村先生ご自身の肉声でうかがっていた。まるで昭和22年のその教室に行って佇むような思いで。

もう一つ、大村先生にぜひうかがってみたかったのは、大村先生が東京女子大で学ばれた頃、名誉学長を務めておられた新渡戸稲造のことであった。この歴史上の人物に直接会われた先生がどんな言葉で語られるか、それを知りたく思った。

「何しろ、寛やかな方でしたね。とてもハイカラで、部屋に入ってこられるとあたりがぱあっと明るくなって、あまりものはおっしゃらないのだけれど、こうしてはいられない、もっと勉強しなければと、自然に思わされてしまうような方でした」

なるほど、教育的な感化力とはこういうものかと承った。大村先生は新渡戸先生をお呼びになる時、我々とは違い「にとべ」先生と二音目を高く発音されるのも印象的だった。

当時の女子大生はみんな「にとべ」先生とお呼びしていたとのことであった。これなども私には大きな収獲であった。

13時の約束で伺った我々が、さすがにもうとお宅を辞することになったのは19時を回っていたろうか。その間、話し手は専ら大村先生で、我々はほぼ聞き役。息もつかせず立て板に水で、大村先生はほぼ6時間を話し通された。

「たとえ聴き手が一人であっても、私はお話しするときは心をこめてお話しするんです」

その記憶がいつ何時、何処で芽を吹くか知れないから、とはお話しにならなかったと思うが、ほとんどそんな勢いなのである。

私はただひたすらこれまでのことをお詫びしていたような記憶がある。当時『中学教育』の編集長になったばかりの私には、その時の教育界の騒ぎを、またこれまで先生を孤島のように取り残してきた教育出版界の不備を詫びるような気持ちがあったのだろう。

私とは違って、大村はまの何たるかをよく熟知していた文科省の友人は、言葉少なに、ひたすら先生の一言一句を傾聴していたように思う。

この部屋には後に、「百ます計算」の隂山英男氏や、『声に出して読みたい日本語』の齋藤 孝・明治大学教授などもお連れしたことがあるが、さすがのお二人もいつになく緊張して、先生を畏敬の目で見つめておられたことを記憶している。

部屋を辞するとき、ふとテーブルの上に目を遣ると、先ほどは日の当たる表の方を向いていたおきなぐさが、もう夕陽の落ちた西の方角を向いていた。

先生が横浜のあの聖書と小さな本棚一つ、机とベッドしかない部屋に越される前に、この大村はまのオーラを全開したような世田谷のお宅にお伺いすることができたことは、幸せなことであったと思う。

「教育的時間」の長さ

実際に編集者として、大村先生と過ごした時間は3年間であった。しかしそれが30年ほどにも長かったと思えるのはなぜだろう。それに比べて大村先生が亡くなった後の20年は、あっという間であった。それこそ3年間でしたと言われても、ああそうですかと納得するほどに。

人生の時間というものはそういうものだ。教育的な時間は長いのだ。テストの時間や月並みの塾の教育的時間ではなく、真の教育の太陽の周りを廻っている遊星である時は。無意識の内に自分というものが育っている間の時間は。編集者や仕事人としての時間ではなく、一人の“師”というものを見つめている時の時間は。

大村先生はよくご自身の師の話をされた。ご自身の私淑されているたくさんの師の話をされた。大村先生が窮極の師かと思えば、そうではないのである。師にもまた師というものがある。そして大村先生はよく教え子たちの話もされたが、それは教え子の中にも“師”としての瞬間があるからだとおっしゃった。そんな風に大村先生の周囲には、無数の“師”の思い出が星空のように広がっていて、それが重層的な音楽のように響いており、その総体が大村はまという人間だという感じなのだ。その総体から感じられる時間が短いはずはないのである。そんな時間を、何とかこの連載でお届けできたならと願っている。

『大村はま先生随聞記』の「随聞記」という言葉は、尊敬する師の側について、日々耳にした師の言葉を記録したものという意味である。最も有名なのは鎌倉時代の禅僧・道元の側に侍った弟子・懐奘(えじょう)の遺した『正法眼蔵随聞記』であろうが、『建礼門院右京大夫集』やエッカーマンの『ゲーテとの対話』にも「随聞記」的性格はある。何にせよ、謦咳に接する、肉声が耳に残るというのは、極めて恵まれた稀有の体験であるから、側にあった頃の時間の余韻を少しでもお伝えするべく努力したい。

なお、大村はま先生晩年の着任校・東京都大田区立石川台中学校時代の教え子であり、現「大村はま記念国語教育の会」の理事長兼事務局長・苅谷夏子氏の連載も、このサイト内で既に始まっている。併せてお読みいただきたい。

<著者プロフィール>

よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、金沢生まれ。

札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。

小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在席。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。

現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。