【昭和100年記念リレー連載】昭和世代の教師として、20~30代の教師に伝えたいこと ♯8 堀 裕嗣 ~生成AIによって失われる能力とは? そこへ向けて、教育に何ができるのか?

今年は昭和100年。 昭和100年を記念して、今夏、昭和世代の、昭和世代による、令和時代に向けてのセミナーを開催することになりました。そこで、登壇者たちから現在教職に就く皆さんへのメッセージを綴ったリレー連載をお届けします。 昭和世代の熱い想いをお読みいただければと思います。第8回は堀 裕嗣先生による、AIによって劇的に変化する近未来社会を見据えたご寄稿です。

執筆/堀 裕嗣(北海道公立中学校教諭)

目次

1.日本人が失ったもの

私は現在、還暦まで間もない世代である。

我々世代が三十代の頃に車のシートベルト規制が厳しくなった。免許を取ったときからシートベルトをするのが当然だった世代には信じられない話かもしれないが、我々世代を含めて、それより上の世代にとっては、シートベルトというものは当初大きな抵抗を感じるものだった。なぜこれまで許されてきたことが許されなくなるのか。なぜ運転中に躰を締め付けられる違和に耐えねばならないのか。なぜ自身の安全を意図するものを法的に強制され、自ら自由な判断ができないのか。そんな抵抗感だったように思う。

もちろん、いまとなっては、何の疑問もなく毎日シートベルトをするようになっている。何の疑問もなくと言うよりは、何も考えることなく……と言った方が当たっているかも知れない。人間は物事に慣れてしまうと、それ以上のことを考えなくなる。「シートベルト」とは何なのか、法規制で強制する必要はあるのか、そんな問いさえも抱かなくなる。ただごくごくたまに、飲み会の席で「そういえば最初の頃、抵抗あったよねえ」などと笑い合うことがある程度だ。

ここ数年で、私が衝撃を受けた本に『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』(内山節・講談社現代新書・2007年11月)がある。なんと内山は、ほんの50年ほど前まで、日本人は頻繁にキツネに騙されていたと言うのである。そして日本人がキツネに騙されなくなったのは、科学技術を信奉し、西洋文化を受け入れた結果として、「自然」に対する畏敬を失っていく過程と時を同じくしていると言う。

「キツネにだまされていた」時代の日本人は、「自然」からさまざまな情報を得ていた。それは、天気・気温・雨量から農業を工夫するとか、蜂の巣の作り方から台風を予想するとか、虫の行動の変化から雨を予想するとか、自然の花の開花から種まきの時期を決めるとかいった、まさに生活に密着した情報だった。こうした自然から得たさまざまに情報を生活に活かすという能力を、日本人は科学技術の発展と西洋的自己の獲得とによって失ってしまった。科学で解明できぬものはない、科学で説明のつかぬものはまやかしであり迷信に過ぎないという風潮が日本人全体を包み込んでしまった。その結果、世の中は合理主義と経済的価値ばかりがはびこる世の中となってしまった。

「自然」はもともと、日本語ではない。明治後期になって、「nature」の訳語として定着したものだ。日本人はもともと、「自然」を「ジネン」と読んでいた。自ずから然らしむ。つまり、「自然にそうなる」とか「自然の成り行き」といったときに用いる「自然」の意である。かつて、西洋的な文化を受け入れる以前の日本人は、「自然(ジネン)」の世界を本来あるべき清浄なもの、人間の世界を煩悩・我執に憑りつかれた穢れたものと捉えていた。従って、人間が死とともに「自然に還る」というのは、人間として憑りつかれてしまった煩悩や我執から解放され、清浄な世界に還ることを意味していた。それに対し、西洋文化圏では、人間は「知性」を得ることによって文明が開けると肯定され、自然は人間が知性によって働きかける対象として捉えられている。日本人は戦後、自分たちが従来から信仰してきた自然観と正反対の文化を取り入れて来たのだということになる。

もともとキツネは、畏敬の対象となる「自然(ジネン)」の世界と、人間世界とを自由に行き来できる種と見做されてきた経緯があり、それが日本人のキツネに対する畏敬へとつながっていたものと思われる。日本人が頻繁にキツネに騙されていたのは、自分を超えるもの、人間を超えるもの、決して人間には手の届かない「自然(ジネン)」に対する畏敬の念を背景としていたわけである。

私は戦後80年にわたって培ってきた西洋的な文化を捨て、従来の「自然(ジネン)」の世界に回帰すべきだと言いたいわけではない。ここで私が強調したいのは、ある技術に慣れ、ある文化に慣れてしまうと、それまで当然のように持っていた能力を失っていくのだ、ということである。いまやこの国に、蜂の巣の作り方から台風を予想する能力や、虫の行動の変化から雨を予想する能力や、自然の花の開花から種まきの時期を決める能力をもつ日本人はほぼ皆無である。代わりに登場しているのは、自然現象に対抗し、機械化と農薬その他によって生産量を増やせないかと考えることしかできない輩ばかりだ。新しい技術や文化は、人間の眼をその技術や文化に相応する現象のみに向けさせ、それ以前の「かつての能力」を迷信や妄想として軽視させる。

2.40年後の「日常」

1985年のことである。俗に「ケイコさんのいなり寿司」と呼ばれる「セブンイレブン」のテレビCMがあった。ある夜、ケイコさんが猛烈にいなり寿司を食べたくなる。ケイコさんは迷った挙句、欲望に耐えきれず、セブンイレブンにいなり寿司を買いに行く。セブンイレブンの店舗前でおいしそうにいなり寿司をほおばるケイコさんを大映ししてCMは終わる。

宮台真司はこのCMが「従来では考えられなかったことが描かれている」と驚きを持って迎えられたCMであるとし、その理由を三つに分けて紹介している(『経営リーダーのための社会システム論 構造的問題と僕らの未来』宮台真司×野田智義・光文社・2022年2月)。

1) 当時のセブンイレブンは、文字通り、朝7時から夜11時までの営業だった。従って、ケイコさんがいなり寿司を買いに行ったのは夜の9時とか10時とかだったと思われる。当時の小売店の多くは18時、遅くとも19時には店を閉めていた。このCMは従来ならあり得なかった、「夜中にお腹が空いたから外出する」という振る舞いが可能になったことを表していた。

2) ケイコさんが買いに行ったのは「いなり寿司」である。いなり寿司というものは、昭和の半ばまで運動会やお祭りの日に、母親や祖母が手作りでつくってくれ、家族みんなで食べるものだった。つまり、従来なら「夜中にいなり寿司が食べたくなる」という欲望それ自体がありえないものだったのである。

3) 当時はテレクラの大ブームの最中だった。テレクラはコンビニで売っているレディースコミックと、同じくコンビニで売っている投稿系写真誌とに掲載された広告をベースに展開されていた。ケイコさんがいなり寿司を食べながらレディースコミックをぱらぱらめくっているとそこにテレクラの広告が載っている。興味本位でちょっと電話してみると……というような、「出会い系」草創期のよくある展開が待ち構えていたかもしれない。

このCMが三つの驚きをもって迎えられた1985年からまる40年が過ぎた。

2025年現在、驚きの一つ目の「夜中にお腹が空いたから外出する」という振る舞いは、あり得ない行為だろうか。それどころか、さして珍しい行為でさえなくなっているのではないか。下手をすると、子どもでもあり得そうな行為に思えないだろうか。そうである。この行為は40年経って、「日常」と化したのである。

驚きの二つ目。2025年現在、かつて運動会のお弁当の定番とされたいなり寿司や巻き寿司は、「ハレの日」にしか食べられない特別な食べ物だろうか。家族団欒の象徴足り得るメニューだろうか。そうである。このメニューは40年経って、「日常」と化したのである。

さて、驚きの三つ目である。かつて「出会い系」と呼ばれたシステムは現在、「マッチングアプリ」「婚活アプリ」と呼ばれ、若者たちを中心に特に抵抗なく使われるシステムとなっている。我々の世代以上の人たちこそ、これらは「出会い系」の延長上にあるもので「いかがわしいものだ」というイメージを持つ者も少なくないが、現在は「婚活アプリ婚」が新規に結婚したカップルの半数近くを占める時代である(厚生労働省)。もはや、「婚活アプリ」にいかがわしいイメージを抱く方がどうかしてると責められておかしくない時代となっている。そうである。このシステムは40年経って、「日常」と化したのである。

「婚活アプリ婚」はスペック主義である。ルックスはもとより、職種や収入、貯金の額、家柄や趣味に至るまで事前に確認することで、相手に会うか否かを決める。かつてのサークルや職場で出会った人を、タイプでもないのにいつのまにか好きになっていた、安定した生活などできそうにないけれど好きになったのだから仕方ない、といった経緯を辿る「恋愛結婚」とはまったく異なる質のものである。

ここでも私は、私が若かったころの感覚を懐古的に語りたいわけではない。私が言いたいのは、数十年の時が経ち、新しいシステムに社会自体が慣れてしまうと、当初の違和感はなかったかのように払拭されてしまうのだということである。特に、世代が変わり、生まれたときからそのシステムの存在を前提として育った世代からすれば、そのシステムにもはや穢れを感じることなく、違和感の対象ですらなくなってしまうのだ。しかも、時間は不可逆であるから、そうやって、普及してしまい、慣れてしまって「日常」と化したシステムの中に、後に「考えてみると弊害だった」というようなことが発見されたとしても、元の生活に戻ろうとするメンタリティが既に社会にはない。要するに、二度と戻ることはできないのである。

3.自律型自動車の倫理

マイケル・サンデルの有名な思考実験に「トロッコ問題」がある。一時は教育界でも大きく話題となったが、数年前、小学生にこの問題に取り組ませた教師が保護者からクレームを受け、全国ニュースにまでなったことで一気に萎んでしまった。

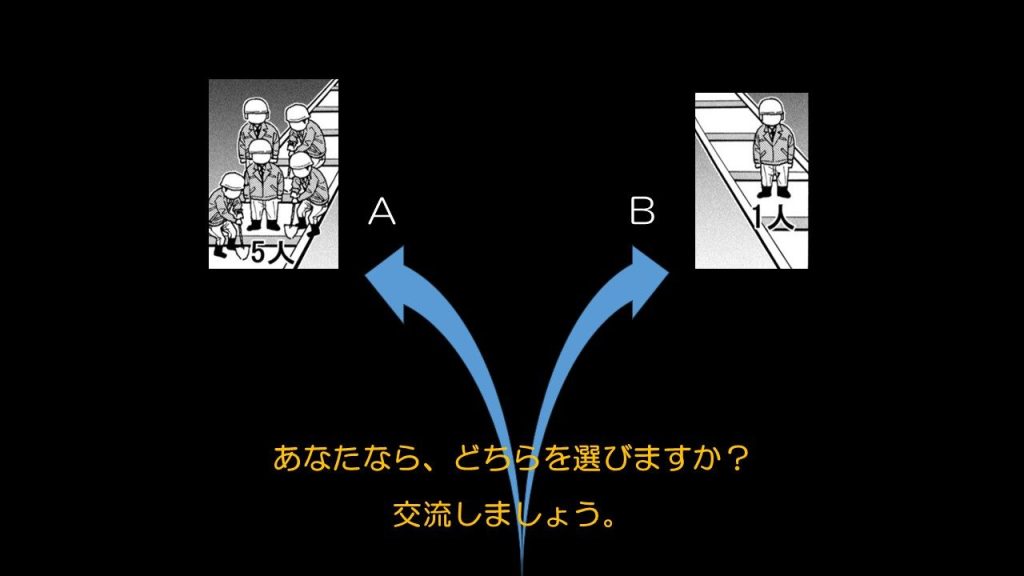

トロッコ問題は、概略を言えば、次のような問題である。

あなたは列車を運転しています。貨物列車なので乗客はいません。

ブレーキが故障していて、猛スピードで走っています。

このまま進むと、線路上で作業をしている5人の作業員を轢き殺すことになります。

しかし、手元には分岐点のレバーがあります。

つまり、分岐点で別のレールを選択することができるわけです。

しかし、別のレールを選択すると、そのレールにも作業員が一人いて、その人を轢き殺すことになります。

さて、あなたはどちらを選択すべきでしょうか。

このまま何もせずに5人を轢き殺すことになる選択をA、レバーを引き別のレールを進み一人を轢き殺すことになる選択をBとしよう。

5人か一人か、言葉は悪いが効率性を考えるならば、レバーを引いてBを選択すべきだということになる。しかし、この列車は何もしなければ5人を轢き殺すレールを進むのである。自ら意図してレバーを引くということは、その轢き殺した一人の死を招いたのが自らの主体的な判断だったということになる。そのままにしておけば、私は何もしていない、私は悪くないと自分に言い聞かせることもできるが、意図的にレバーを引いたとなれば、一人とはいえ亡くなった作業員の死に対しては良心の呵責を感じざるを得ないだろう。一般に「トロッコ問題」は功利主義と義務論の対立を意図した思考実験と言われるが、その対立の勘所はまさにここにある。

さて、あなたなら、どちらを選択するだろうか。

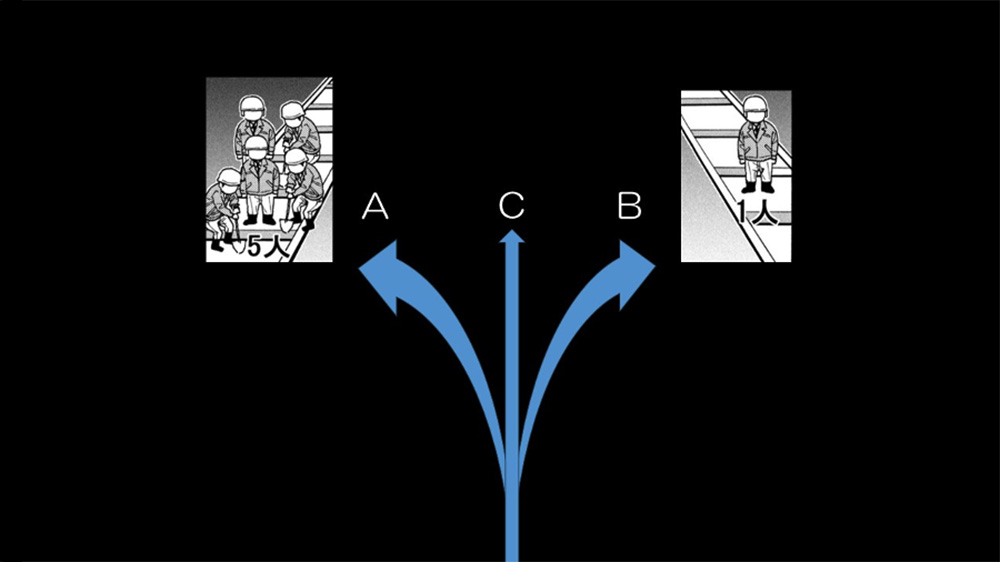

実は、「トロッコ問題」には、理系の人たちが明快な解決案を提示してくれている。

分岐のレバーをニュートラルにするのである。ニュートラルにすれば、電車は脱線し、そのスピードに押されて真っすぐに進む。どちらのレールも進むことなく、6人とも助かる。めでたしめでたし……といった具合だ。

つまり、下の図でいえば、Cの選択肢をとることになる。

しかし、これに対して、文系の人間ならこう考える。

列車は猛スピードで走っているのである。選択肢Cを選べば、電車が脱線し、確かに6人は助かるかもしれない。しかし、この選択をすれば、自分の命に危険が及ぶではないか。果たしてこの場面で、「ニュートラル選択」をする者、「ニュートラル選択」をできる者はどのくらいいるのだろうか。

例えば、こう考えてみよう。

A 何もせずに5人を轢き殺すことになる人

B レバーを引き、一人を轢き殺すことになる人

C レバーをニュートラルにし、自らの身を危険にさらす人三者はどのくらいの割合で出現すると想定されるだろうか。本稿は日本の教育について考えることを目的としているので、日本人なら……という条件で考えてみて欲しい。全体を10として、何対何対何で出現すると考えられるか。2:2:6か。1:8:1か。はたまた8:2:0か。このように考えてみるわけだ。

先を読むのを少しだけ立ち止まって考えていただきたい。

いかがだろうか。

「トロッコ問題」はよく、「思考実験」と言われる。実際にあり得ない、仮定の問題について考えることによって、世界の本質について考えてみることを意図していると。しかし、「トロッコ問題」は本当に仮定の話なのだろうか。

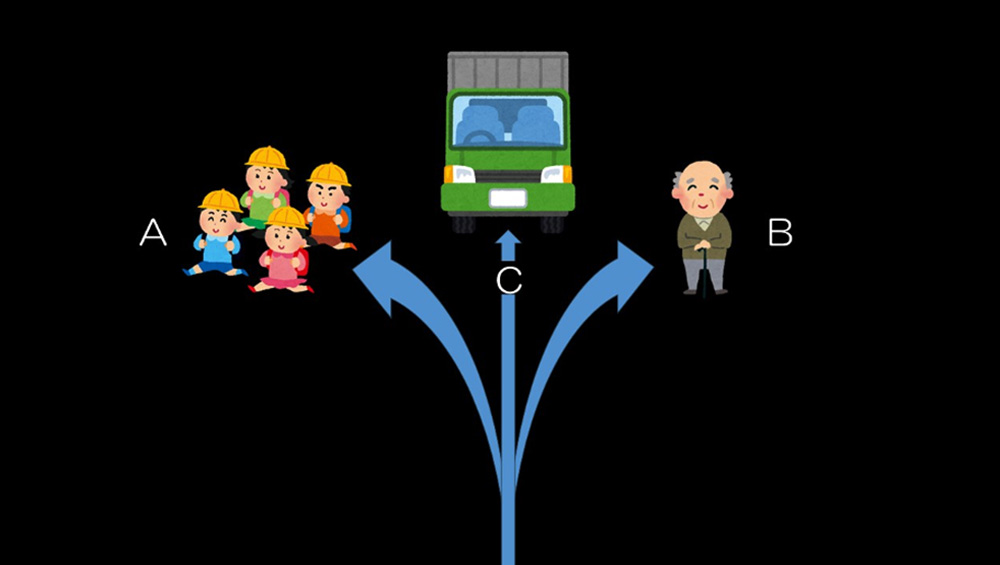

アメリカの国家運輸安全委員会のクリストファー・ハート委員長が、自動車の自動運転について、「完全自律自動車は実現しない」として、こんなことを言っている。

https://www.technologyreview.jp/s/7853/fully-autonomous-cars-are-unlikely-says-americas-top-transportation-safety-official/

各所で話題になっていた例でお話ししましょう。私の車が走っている車線に、36トンのトラックが正面から迫ってきたとします。私の車は、トラックに突っ込んで、運転している私の命を奪うのか、それとも路肩にある歩道に突っ込んで、15人の歩行者の命を奪うのか、決断を迫られます。こうした事態は、システムに織り込まなければならないでしょう。自動車のオーナーを守るのか、それとも他の人を守るのか? 私がこの件について述べるには、連邦政府に問い合わせないといけません。こうした類の倫理的選択は、自動化システムには避けられないでしょう。

つまり、上のような場面において、どちらにハンドルを切るべきかというようなことを、自動運転の自動車にはプログラミングする必要がある、と言っているわけだ。これまでなら、実際に運転しているのが人間だったから、その運転者個人によるその場の判断で選択され、謂わば「自己責任」とされてきた。場合によっては罪に問われたり、罪に問われなくても生涯良心の呵責に苛まれたりすることもあった。

しかし、完全自律型の自動運転自動車ということになると、話が変わってくる。どうプログラミングすべきかということにコンセンサスは取れるのか、コンセンサスなど必要なく絶対的権力を持った為政者が功利主義的に判断するのか、或いはシステムがエラーを起こしたときには誰のどのような責任となるのか、こうした問題が完全自律型自動車の実用化の前には横たわっているのである。AIがどれだけ発展し、どれだけ緻密に働くようになったとしても、最後の最後にはこの問題に突き当たらざるを得ない。

おそらく完全自律型の自動運転技術は、絶対的な権力を持った為政者の治める国で、そう遠くない日に実用化が図られるだろうと思う。一国でもその判断をする国が現れれば、経済成長を求める国々によって技術開発競争が行われるようになるであろうことは想像に難くない。

しかも、ここで取り上げた謂わば「倫理的選択」に伴う違和や畏れは、最初こそ問題とされるだろうが、人々は次第に慣れ、人々の意識から次第に薄れ、少しずつ「普通のこと」になっていくに違いない。世代が変わった頃には「普通のこと」どころか「当然のこと」になって行くに違いない。ちょうど、当初はシートベルトをすることに違和感を抱いていた世代が次第に慣れて行ったように。世代が変わることによって、シートベルトをすることが「当然のこと」になって行ったように。

4.生成AIによって失われるもの

Windows 95が発売されてから30年が経った。Windows 98が出た頃にはPCは爆発的に普及し、Windows XPの頃には職員室の机上にPCの載っていない人を探す方が難しくなった。しかし、多くの人たちはワープロ機能活用とネットサーフィンに使っていた程度で、PCのほとんどの機能は「宝の持ち腐れ」であった。その10年後、スマートフォンが普及した。電話として使われることはほとんどなく、様々なコミュニケーションツール活用とネットサーフィンに使われているというのが現実である。

新しい技術を「知的生産」のツールとして使う層はごくごく一部だ。それは教員とて同様である。事実、ある教師は子どもを盗撮するために使い、その画像・動画をSNSで盗撮仲間と共有するために使っていた。そのせいで我々は盗撮の禁止と撮影媒体の活用法について、全員が研修を受けなくてはならない羽目に陥れられている。悪いけれど、そんなことくらい知っている。知っているだけでなく、身についている。行政というものは、この手の問題には「研修を課す」くらいしか手立てを持たない機関なのだから、まあ仕方ない。

現在、生成AI議論が真っ盛りである。学校教育への活用を図ることに一所懸命な人たちの間では、「知的生産」の糧として、つまり「知的生産」のプロセスにおいて情報処理・活用に用いることが目指されている。ある種の仕事術として、ある種の授業技術・指導技術としての活用法の議論の渦中にある。これは基本的にとても良いことであり、新時代の教育活動の在り方、働き方改革に即した新時代の仕事術の在り方として、大いに期待されるところである。

しかし、現在、個人活用を目的とした生成AIの普及は、PC時代で言えばまだWindows 95から98への移行期あたりだろうと思う。「知的生産」活用に一所懸命な一部の人々を除けば、「ググっ」たり、「Siri」に尋ねたりといった行為の代替物として活用するとか、自分では決して描けない画像(絵画)を描いて喜んでいるとか、とうてい「知的生産」とは言い難い活用法に止まっている。

おそらくWindows XP時代の普及率やスマホの普及率くらいにまで到達したとき、生成AIは「知的生産」が中心などではなく、日常的な「愉しみ」(=趣味)のために用いる層がほとんどになっていく。その「趣味」の中には社会から見ればあまり歓迎されない趣味も含まれるだろう。ちょうど、スマホが盗撮と盗撮仲間との共有に使われたのと同じように。

新しい技術の普及に欠かせない大きな原動力の一つとして、「エログロ」があることを否定する者はいないだろう。おそらく生成AIは今後急速な進化を遂げ、誰でも気軽に扱える時代が遠からずやってくる。いまでこそ的確なプロンプト生成能力が必要だと知的階層こそが使いこなせるとの空気がまだまだあるけれど、スマホのように誰でも使いこなせるものが出てくるのはそんなに遠い先のことではない。とすれば、私たちが現在、想像もしないような使い方がなされて驚かされる……という未来も決して遠い先のことではないということになる。

さて、生成AIは今後、どのような世界を私たちの前に見せてくれるだろうか。立体的な人間が目の前に現れるのもそう遠くはないかもしれない。「エロ」の世界でいえば、立体的なAV女優が目の前に現れるということである。

一方、先日、あるテレビ番組で、利き腕を事故で失った男性が自らの意思だけで義手を操作するという技術が紹介されていた。その男性には頭に幾つかのパッドがついていて、脳波を読み取って義手を動かすことができるのだと言う。しかも、男性自身には、物を掴んだときの感触まで伝わっているとのことで、私は生成AI技術の進化に目を見張らざるを得なかった。まだ医療実験の段階であり、実用化には時間がかかるとのことだったが、いずれこの技術は実用化され、普及して行くはずである。

さて、この技術が実用化されたとしよう。すると、それを「エロ」の世界に導入すれば、目の前に現れた立体的なAV女優に触れ、その感触まで感じることのできる技術が出来上がることにならないか。そんな技術が出来上がってしまえば、結婚率はますます下がり、少子化がますます進み、社会を大きく変化させてしまうことになるはずである。

しかし、想像はこの程度では終わらない。目の前にAV女優を出せるのならば、しかもそれに触れることができ、感触を得ることさえできるのならば、死者を目の前に出しても同じことができるはずなのだ。

私は父を十数年前に亡くし、昨年母を亡くしたが、目の前に立体的な父や母が現れ、触れることができ、その感触まで得られるというのなら、是非とも嘘でもいいから父や母に現れて欲しいと思う。死者を甦らせ、抱きしめたり抱きしめられたりということが可能になるのである。もちろん、会話することも可能なはずだ。亡くなった両親を甦らせることができるとしたら、私もこの技術に憧れを抱く。

しかし、亡くなったあとに想像するのと、この技術が現実化した後に目の前で具現するのとでは位相が異なる。もしもある母親が、子どもが生まれて以来、いつ死ぬかもわからないからと、より精緻な復元ができるようにと毎日、生成AIに取り込ませるために子どもの画像や動画を撮り続けるとしたら、どのように感じるだろうか。しかも、正面ばかりでなく、より精緻な復元ができるようにと四方八方、上からも下からも撮り続けるのである。違和感を感じないだろうか。母親の心情としては仕方ない、と納得するだろうか。

私は我が子同然に可愛がっていたペットの死後、そのペットを剝製にして毎日なでているという人の話を聞いて気味悪さを感じたことがあるが、私はこの母親にも同じ類の気味悪さを感じる。

こんな世界が登場したとき、現在の死者を弔うということにリアリティを感じることができるだろうか。埋葬や墓のリアリティは残り続けるか。そもそも、人間の「死生観」が変わってしまいはしないか。要するに、「死」というものが軽くならないか。亡くなった祖父母も両親も、腕の中で最期を看取ったペットも、みんな形式的にはこれまでと同じように現出させることができるのである。現在私たちが感じている「死」という概念とは違うものが生成されて当然である。

おそらく、生成AIを体内に埋め込み、ペースメイカー代わりに使ったりスムーズな関節を取り戻したりといった技術は、割とすぐに開発されるだろう。生成AIを網膜に埋め込んだ、眼鏡のない世界が現れるかもしれないし、補聴器のない世界も現れるに違いない。三半規管に埋め込んで平衡感覚を取り戻す、なんてこともできるようになるかもしれない。そうした世界が現出したとき、「見たいものしか見ない」「見たくないものは見えないようにする」「聞きたくないことは聞かない」という商品も開発されるかもしれない。ゲームやVR仮想現実の中の話ではない。自らの肉体に埋め込まれている以上、それらはもはやヴァーチャルとは言えない。

遂には、実際の躰は寝ているだけなのだが、生成AIによって数十年にわたる「幸福なこと」しか起こらないというヴァーチャルな世界だけで生きたいと願う者さえ現れるだろう。現在でもこれだけネガティヴな事柄から逃避したい人だらけなのである。こんな世界を捨て、脳の中だけでの幸福を求める人たちが多数を数えたとしても、私は不思議ではないと思う。

とまあ、思いつきを並べた私の近未来像はともかくとして、現在、二十代、三十代の教師たちは、この規模の変化が次々に現れる世界へと一歩一歩進んでいく中で教職を続けることになるのだ。しかも、新しい技術は、私たちが自然からの情報を読み解く能力を失ったように、「出会い系」への違和感を失ったように、完全自律型自動車で倫理的選択の基準を失っていくように、「いまある当然の何か」を失わせる。更に言えば、世代が変わることによって、それは「失われること」が当然のことであったかのように忘れ去られていく。

さて、生成AIは、私たちが現在当然のように持っているどんな能力を失わせるのだろうか。

いま私たちが持っている抒情的感受性は持ち続けられるか。いま私たちが持っている論理的思考力は持ち続けられるのか。死者を悼む気持ちは? 死を前提とした「生」への畏敬は? こうした動向を繊細に見つめながら、目の前の子どもたちにいま何が必要か、目の前の子どもたちにいま何としても身につけてもらいたい資質・能力は何なのか、そんなことを日々考え続ける毎日を送って欲しい。

これが私の、皆さんへのメッセージである。

後半、未来のこと、まだわかっていないことを想像で書くが故に、筆が荒れた。御容赦願いたい。しかし私は、いま一番大切なのはこのことだと本気で考えているのである。

<今回の執筆者のプロフィール>

ほり・ひろつぐ。1966年北海道湧別町生まれ。札幌市の公立中学校教諭。現在、「研究集団ことのは」代表、「教師力BRUSH-UPセミナー」顧問、「実践研究水輪」研究担当を務めつつ、「日本文学協会」「全国大学国語教育学会」「日本言語技術教育学会」などにも所属している。『スクールカーストの正体』(小学館)、『教師力ピラミッド』(明治図書出版)、『生徒指導10の原理 100の原則』(学事出版)ほか、著書多数。