【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯11 夏休み明けの不登校を予防する学期末の言葉かけとは?

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。架空事例を基に、今回は夏休み明けの子どもの不登校を予防するためのポイントについて解説します。キーワードは「ピーク・エンドの法則」です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

はじめに

もうすぐ夏休み。緊張の中、始まった1学期もいよいよゴールが見えてきました。

やっと一息つけると指折り数えて過ごしている先生も多いことでしょう。夏休みは緊張のスイッチがオンだった毎日からやや解放されて、スイッチをオフに出来るかもしれません。バーンアウトを防ぐためにもオンとオフのメリハリは大切です。これは大人も子どもも同じです。

今回は夏休み明けを見越した一学期の終わり方について考えてみましょう。

今回の相談事例

中2担任の先生からの、夏休み明けの不登校が心配だという相談(架空事例)です。

私は中学2年生の担任です。1学期の間、問題が多く発生し、その対応に追われ疲れ果ててしまいました。夏休みになれば、そんな日々の苦しみも緩和されるだろう。それを励みに頑張っています。

今、心配なことが2つあります。1つは夏休み中に生徒指導上の問題が起こって、その処理に追われるのではないかということ。もう1つは夏休み明けに登校できない生徒が増えるのではないかということです。生徒指導上の問題予防については、集会などを通して、しっかりと指導しようと思っています。

不登校予防について、何か出来ることはありますか。 (30代 男性 小学校教諭)

ピーク・エンドの法則

夏休み明けの不登校。これは担任にとって頭の痛い問題かもしれません。

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンはピーク・エンドの法則を提唱しています。物事の満足度は、最も印象深いもの(ピーク)と最後(エンド)に大きく左右されるというものです。つまり夏休みの最終日、子どもが学校のことを思い出すときに、最も印象深かった出来事と、1学期の終わりを思い出しやすいということになります。

2学期に良いスタートを迎えるためには1学期末のゴールの仕方が大切です。

下の図をご覧ください。1学期終わりの集会の様子です。どうやら生徒は疲れ果てています。

以下、Aが先生に言われている内容、Bが生徒が思っている内容、という前提で書いていきます。

1学期の終わりに、教師が「夏休み中も規則正しい、問題を起こさないような生活をしてほしい。欲を言えば学習の遅れも取り戻してほしい」と思っていたとします。

すると教師からは次のような言葉が出てくるでしょう。

A 夏休み中も気をひきしめてしっかりと生活するように! 自分の夢を実現するために大切な時期です。時間を無駄にせず、しっかりと学習に励みましょう!

これを聞いた生徒はどう思うでしょう。

B 面倒だなあ。学校はいやだなあ…。

教師が「しっかりと気持ちをひきしめることができた」と考えている一方、生徒は早く解放されたいと苦痛を感じています。Aの言葉からは、信頼よりも心配が伝わります。Bの言葉からは、早く逃げ出したい気持ちが伝わってきます。

ここでいきなり、夏休み最終日の夜にタイムスリップしてみましょう。

その時、この生徒が考えていることは何でしょう。それはやはり、「面倒だなあ。学校はいやだなあ…」ということです。1学期の最後に考えていたことが、夏休み最終日にも蘇っているのです。

生徒にしてみれば、早く解放されたいと思っていた時間や場所に戻りたいとは思えません。

夏休み明けの不登校を予防するためには、Bの内容を、

B 面倒だなあ。学校はいやだなあ。

↓

B´自分は頑張ったなあ。学校は楽しかったなあ。

に変える必要があります。

そのためには、1学期最終日の教師の言葉、

A 夏休み中も気をひきしめてしっかりと生活するように! 自分の夢を実現するために大切な時期です。時間を無駄にせず、しっかりと学習に励みましょう!

を変えなければなりません。次のようにするとどうでしょうか。

A´1学期を振り返ってみましょう。楽しかったことは何でしょうか。嫌なこと、大変だったこともあったことでしょう。それは、今後充実した人生を送るために必要な経験だったのかもしれません。

今日までの毎日、学校でしか得られないことがたくさんあったと思います。それは全て財産です。

夏休みはしっかりとリフレッシュして、ああ、良い休みだったなあと思えたらいいですね。

2学期に充電した皆さんに会えるのを楽しみにしています。

ここにあるのは生徒に対する心配ではなく信頼です。人は信頼されれば、それに応えようとするものです。そして信頼してくれる人には会いたくなるものです。

「先生が心の中で爆笑したこと、3つ当てましょう」ゲーム

それでは学級の全員で楽しさを共有し、子どもたちが教室に対してよい印象をもてるようにするための具体的な仕掛けを1つ、ご紹介しましょう。

「昨日、家で1学期を振り返って、いろいろと思い出していたら、思わず笑ってしまったことがあるんだよね。教室の中で平静を装っていたけど、実は心の中で爆笑していたことが3つありました。それが何か当ててください。グループで話し合って3つ出しましょう。全問正解のグループには、特別に夏休みを3日間延長します。(嘘)」

こういったクイズを出すことで、子どもたちは教室の楽しかった出来事にフォーカスします。発表する場面では、学級はさらに和やかな雰囲気になります。すると、多少嫌なことがあったとしても、「教室は楽しかったな」と印象が上書きされます。

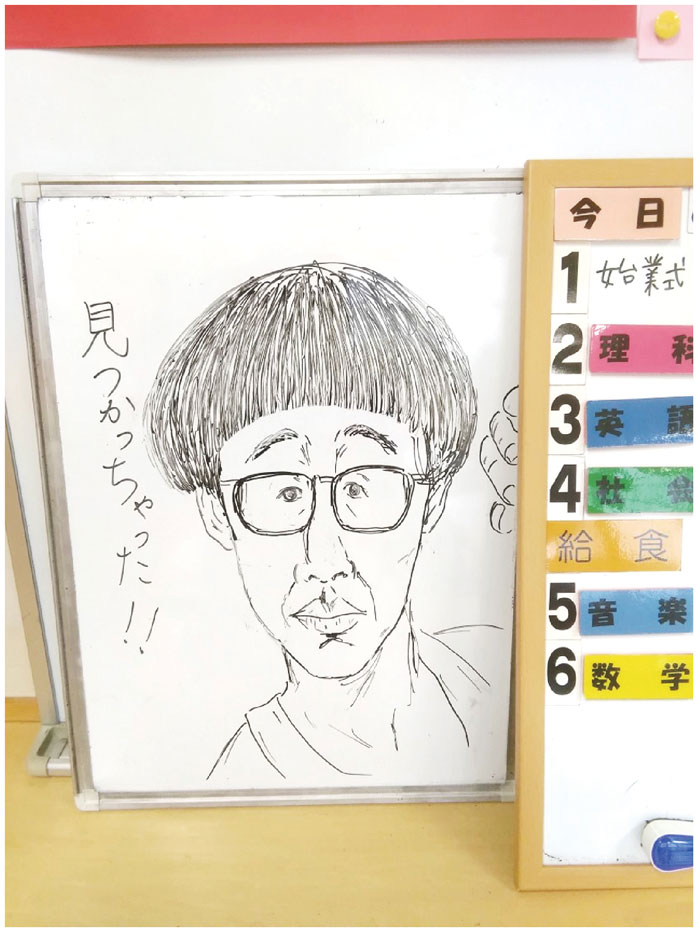

正解には他愛のないエピソードを選び、「じつは〇月〇日に先生のズボンのチャックが開いていました。でも、バレずに済みました」といったことを話します。すると「今、バラしてる!」などと笑い声が起きます。

そして、

「2学期始業式の日に、教室の5つの間違い探しを行います。帰りによく観察してから帰ってください。全問正解グループには豪華景品が当たります。」と伝えます。

こうしておくと、生徒が夏休みの最終日に「ああ、明日から学校か…」と憂鬱な気持ちになったときに、ちょっぴり楽しい気持ちになれるかもしれません。

ちなみに下の写真は実際の千葉学級で、2学期の初日、ホワイトボードの裏に隠しておいた「間違い探しの答え」です。

1学期の最終日に

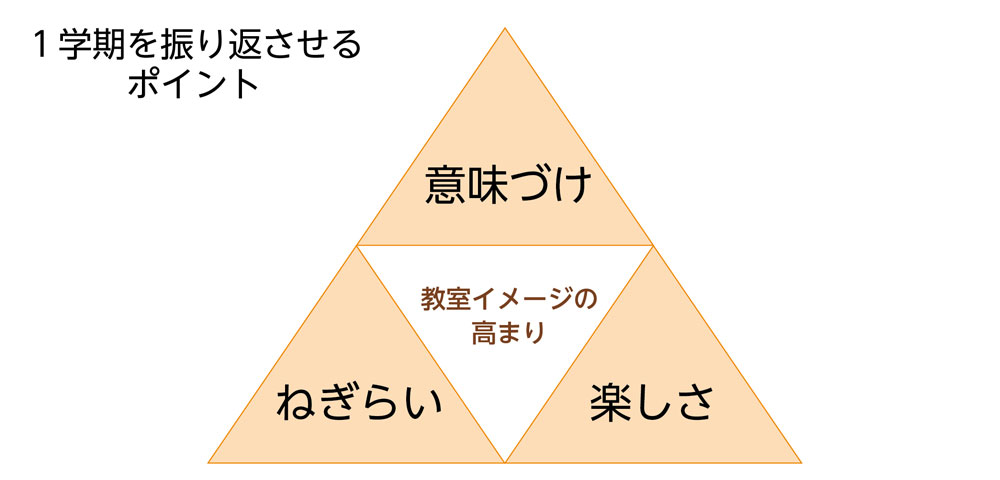

夏休み明けの不登校を予防するためのポイントについて整理します。

1つ目は、ねぎらうこと。大変な場面を乗り越えてきたことを称賛し、いたわりの言葉をかけます。

2つ目は、楽しかったという思いをさせること。特に友達とのコミュニケーションの中で、自分の考えを聞いてもらえたという体験をさせることが重要です(コミュニケーションに苦痛を感じる子どもには無理強いしないことも大切です)。

3つ目は、学校に来ることに意味づけしてあげることです。失敗や困難も人間的な成長には必要なことです。担任から見た子どもたちの成長をしっかりとフィードバックすることです。失敗や困難に意味を見出せないと、子どもたちはそれらに耐えることが難しくなります。

教室が失敗を許されず、常に緊張を強いられる閉鎖空間、監獄のような場所だったとすれば、1学期の最終日に厳しくすればするほど、戻ってきたいとは思えません。

夏休み前に気持ちを引き締めようと、ことさら厳しく指導するのは、教師の不安から来ています。教師の思いだけではなく、子どもの思いをしっかりと想像することが必要です。

1学期が終わって、教室を飛び出す子どもたちの胸に

「教室は楽しくて、ためになる場所だ。」

という思いが宿る――。そんな仕掛けを考えていくことが大切です。

イラスト/千葉孝司

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。