今を乗り切るには?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #27

「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の27回目のテーマは、「今を乗り切るには?」です。新規採用教員の皆さんへの先輩からの応援メッセージです。1年目の今をどのように乗り切るか。特に「教員に向いていないのではないか」「うまくいかない」「どうしたらよいのだろう」と悩んでいる教員に向けて、様々なヒントをお届けします。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)

帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。

目次

新規採用教員の皆さん 今を乗り切ろう!

5月のゴールデンウィークに入る前から、新規採用教員になった先生たちから「思っていたように現場ではうまくいかない」「何からやっていいのか分からない」「いろいろなことに時間がかかってしまう」という声を聞くことがあります。ここ数年、大学の卒業生のその後の動向に触れる機会がありました。

教育実習やボランティアではとても明るくて評判がよかった学生がいざ担任となると戸惑う様子を見てきました。そして、連休明けには「教員に向いていないんじゃないか」と悩む先生が出てきます。一方で「なんかすごく人気があって」「子供から声をかけられてうれしい」などの声も聞くことがあります。

この違いは何なのかと思うのですが、単純にその教員の力量だけではないと思います。学年もあまり関係ありません。いきなりの5年生など高学年の担任でも、学校側がここなら大丈夫だろうと配慮してくれた学年の担任になったとしてもうまくいかないときはいかないのです。ただ言えることは、今はうまくいっていないと思うかもしれないけれど、今後、変わってくる可能性があるということ、初めから全てはうまくはいかないということを思ってほしいのです。

逆に初めからなんとなくうまくいっていると思っても、いつ、どこでつまずくか分かりません。以前の連載でも書きましたが、私自身、新規採用教員の2年目のときに学級経営でとても悩んだことがあります。どんなベテランの先生でも一度は学級経営で悩んでいることでしょう。新規採用教員で着任して悩むことも多いかもしれませんが、ここであきらめて次の職業探しなどしないでぜひ乗り切ってほしいということを伝えたいと思います。

1年間は頑張ろう!

最近、大学の卒業生も含め新規採用教員からいろいろな相談に乗ることがあります。「ともかく1年間は仕事を続けよう」ということを強く言っています。アルバイトでなくせっかく教員に正規採用となったのですから、何とか1年間は乗り切ってほしいです。厳しいことを言うようですが1人の教員の採用のために様々な事務手続きや人事でたくさんの人が仕事をしてくれたことを忘れないでほしいのです。

教員を1年間続けられると、2年目に会ったときにはほとんどの先生が笑顔になっています。これは不思議なことです。そんなこと言ってももう無理だと思う人もいるかもしれませんが、ポジティブシンキングで何とか1年間乗り切ってください。

ありきたりの言葉かもしれませんが、「明けない夜はない」とか「神様は乗り越えられない試練は与えない」など自分に言い聞かせて、自分の力を信じましょう。教員の免許を取得するために勉強して、試験勉強をして、教育実習も頑張って、今のポジションについたわけです。そのことができたのですから、自分に自信をもちましょう。小学生は7歳から12歳までです。その倍の人生を皆さんは生きてきているのですから、子供たちに気持ちで負けてはいけません。

学級経営がうまくいかないとき

知らないうちに子供たちに長く説教したり、宿題を多く出したりしていませんか?

休み時間、子供たちと遊んでいますか?

子供と積極的に話していますか?

子供たちに指示はするけれど子供たちの言うことや話を聞いていないなんてことはありませんか?

「大変だ」「子供たちが言うことを聞いてくれない」ではなく、子供たちに寄り添おうと思っていますか?

大変なのは、分かりますが、深呼吸をして自分のしていることを振り返る時間をぜひもってください。子供は話を聞いてくれる先生、一緒に遊んでくれる先生が大好きです。まして、大学を出たばかりで先生になっている人には、「若さ」という武器があります。それを思いっきり使って休み時間には子供たちとたくさん遊んでください。

朝や帰りの会もとても大切です。帰りの会のときに子供たちとじゃんけんをしたり、ハイタッチをしたりすることがあります。それもよいのですが、時と場合によります。子供たちが乗り気でなかったらやめましょう。クイズをするなど他のことに代えてみてください。

朝の会で子供に昨日何をしたかなど一言言わせる場合もあります。学級がうまくいっているときはよいのですが、そうでないときは言う子供も聞く子供もやる気がないので、ダラダラしてしまいます。そういうときは潔くやめましょう。学級がうまくいっていないときには連絡事項のみに絞って朝の会や帰りの会は短く終えることが大事です。子供にふざけてしまう時間を与えないようにします。

そして、1週間に1時間でよいので、子供たちが面白かったと思う授業をしてみましょう。1時間が無理なら45分のうちの初めの10分でもよいから、子供たちを引き付けられる教材を用意して授業をしてみてください。算数の「量」の学習なら実際に色を付けた液体を使って子供たちの前で見せたり、電子教科書や動画をいろいろ使ったりして子供の興味を引きましょう。

ある若手教員の「水はどこから」という4年生の社会科の授業でのこと。「みなさんはどこから水を得る?」と子供たちに質問し、子供たちが「水道」「蛇口」などと答えた後、水道の蛇口水栓だけを見せて、「あれ? 今、ここから水を出そうと思っても水は出てこないよ」と示しました。そうすると子供たちは「だって水道管とつながっていないじゃん」「蛇口だけあってもだめだよ」といろいろ答えます。そこで先生が「では、水はどこから来るのかを調べてみよう」と学習問題を示します。たった1つの蛇口水栓だけで授業が大変盛り上がりました。

このように、ちょっとした小道具1つで授業は変わるものです。難しいことは考えずにともかく子供の興味・関心を引く授業の導入を考えて、実践してみましょう。子供が先生に注目する時間をつくること、これが大切なのです。「話を聞きなさい」と指示を出すのでなく、「あれ? 先生何してんの?」と子供のほうから先生に注目させてみましょう。

自分のよさを見付けよう

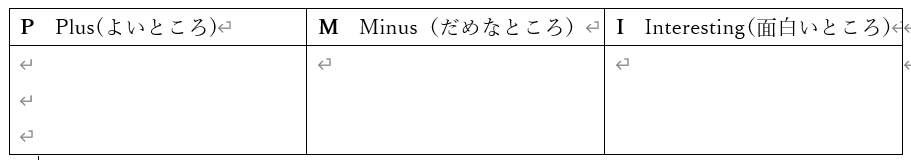

教員採用試験の面接で「自己ピーアールを2分間でお願いします」と聞かれる自治体があるので、学生に自分のよさを考えさせるときに以下のような表に記入させます。

ぜひ、今の自分を振り返って自己アピールできる点はどこかを考えてみてください。「あっそうだ、自分にこんな特技があった」と気付いたら、ぜひ、子供の前で見せましょう。きっと先生を注目します。

例えば、ピアノが得意だったら音楽の時間に音楽専科の先生にお願いして子供たちの前でさっとピアノを素敵に弾いてみましょう。子供たちは注目します。けん玉が得意だったら、子供たちの前でやってみせましょう。失敗したっていいではないですか、何回かやれば成功しますよ。

落ち込んでいるときは、自分のよさが分からなくなっているのです。何にも見付からない場合は、「子供に勝つ」と思うことを見付けましょう。例えば、相撲や腕相撲など。子供は喜びます。負けたっていいではないですか。勝つ回数が多ければいいんです。

私の知っている先生で「あやとり」がとても上手で子供に見せたら、子供たちの態度が変わったと喜んでいました。絶対にあなたにしかできないことがあるはずです。それで子供たちと勝負してみましょう。

負のスパイラルにはまらない

「できない→どうしていいのか分からない→眠れない→疲れる→もっとできない」このような負のスパイラルにはまらないようにしましょう。時間は待ってくれません。悩む時間があるなら授業の教材研究をしたり、教室を明るく掲示したり、先輩の先生に相談したりしましょう。「できない」と言うだけでは何も解決しません。

ポジティブシンキングで、「できる」「やれるはずだ」と思うほうが解決につながります。ともかく一歩を踏み出さないと次はないのです。おいしいものを食べて、仲間や友達と会って、自分にはいいところがあると信じて、前向きに頑張ってみてください。ポジティブシンキングの姿勢をもつようにしていると、日々のクラスの中のよい出来事にも目が向き、気付くことができるのです。

今のクラスの担任はあなたしかいません。ぜひ体調に気を付けて仕事を続けて、楽しい2年目を迎えられるよう頑張りましょう。

構成/浅原孝子 イラスト/有田リリコ