文部科学省による「ギフテッド」支援のための研修用動画が10倍面白くなる! 制作裏話

文部科学省の「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進」事業として、教員研修用の動画(第2弾)が完成しました。構成・監修を担当された愛媛大学教育学部教授の隅田学先生にお話を伺いました。教員研修用動画は全4本のシリーズで、その紹介記事は今後、週に1本のペースで公開予定です。

目次

現場では既に「ギフテッド支援」が実践されている!?

ー 今回の研修動画作成にあたって、最も大切にしたのは、どのようなことですか?

現場の先生方に『自分たちもできる! やってみたい!』と思っていただくことです。昨年の研修動画では、『才能のある子供ってどういう子? そうした子供たちは自分たちの周りにもいる!』と思って頂きたかったので今回はその次のステップです。

具体的な学校場面を多く含めるために、多様な教科教育、特別支援を専門とする大学の先生や現場の先生など、総勢20名ほどにご協力いただき、ミーティングを何度も重ねながら作り上げていきました。ビデオで紹介している事例は、すべて現場から生まれたものです。

今回、令和6年度版の動画制作のため、事前ミーティングを重ねていくうちに、学校現場では既に「日々の授業や学校生活の場面」において「才能のある児童生徒への指導の柔軟化や教育支援」と呼べる実践が行われているケースがあることが見えてきました。つまり、先生方は自覚をしていなかったとしても、既に才能のある児童生徒も含めた多様な個性や能力の児童生徒への支援をされていることは少なくない、ということです。

ミーティングの中で、そういった実践を丁寧に拾い上げ、ひも解き、一貫性のある枠組みとして整理しながら言語化し、共有していくことで、「それは特異な才能のある児童生徒への支援の一例です」と整理していく作業を繰り返しました。そしてそうした支援は全ての児童生徒たちにとって価値ある支援であることにも気づくものでした。

ー 具体的にはどのように言語化、整理していったのですか?

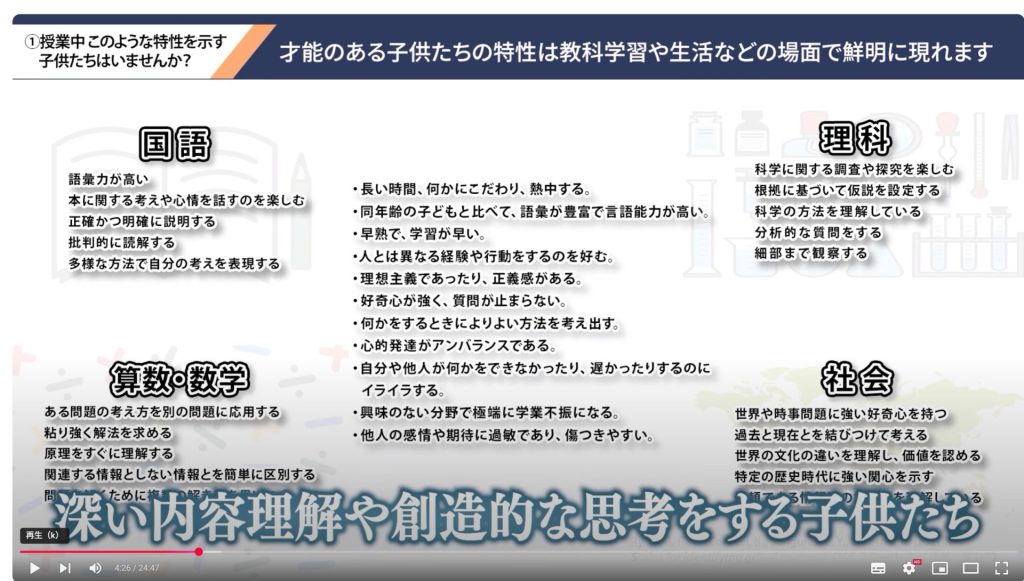

研修用動画の(1)(2)でも紹介しましたが、下記のような教科学習や学校生活の場面で鮮明に現れやすい具体的な行動特徴を紹介し、「こうした子供はいませんか?」という問いを先生方に投げかけてみました。

すると多くの先生方が、「そういう子供ならいます、います。結構いますよ。こういうことをしていました…」と、自分の経験を紹介してくれました。

こんな子はいませんか?(授業場面)

現場との「これならできる」というラインの擦り合わせ

また、多くの先生方に「これならできる!」と思っていただけるラインの設定にも心を砕きました。

例えばチャレンジ問題を作る場面、関わった先生方は様々な観点からオリジナリティや難易度の高い問題を考えました。別の場面の特異な才能のある子供の発言なども同様です。

しかし、そうした問題や発言例を共有して議論を重ねる中で、まずは「学校の先生方にとって身近で納得でき、負担にならず、学校現場で着手できそうなラインはどこなのか?」を擦り合わせ、動画に落とし込んでいきました。

「教材の多様化」への不安。それについての対応

今回の研修用動画では、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」の支援の一環として、各教科で使う教材を多様化する例も紹介しています。もちろん、そうした多様化に対して不安を感じる先生方がいらっしゃることも十分に考えられますので、「すべての学びを『学校内』だけで完結させなくて大丈夫」というメッセージを送るべく、(動物園など)社会教育施設との連携も含めて紹介しました。

多くの学校はすでに、校外学習等を通じて地域の社会教育施設と繋がるチャンネルをお持ちだと思います。その繋がりを活用することで、無理なく柔軟に支援の幅を広げていくことができるのではないでしょうか。保護者も情報をお持ちでしょう。博物館、図書館、美術館、公民館等、地域の社会教育施設などとも連携しながら、地域全体で子供たちの才能を育む体制を構築できればと考えています。

ー 隅田先生のお話を伺っていると、実際の動画を見たくなります。下記に、文部科学省の動画へのリンクと、上記それぞれの事例が紹介されている場所を記載しました。ぜひご覧ください。

令和6年度「特定分野に特異な才能のある児童生徒に関する研修パッケージ」へのリンク

- 令和6年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業 研修パッケージ 1 「特異な才能のある児童生徒」の特性を活かす授業の柔軟化(1)―小学校低学年~中学年編―

- 令和6年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業 研修パッケージ 2 「特異な才能のある児童生徒」の特性を活かす授業の柔軟化(2)-小学校高学年~中学校編

- 令和6年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業 研修パッケージ 3 特異な才能のある児童生徒の授業以外の場面に着目した支援

- 令和6年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業 研修パッケージ 4 教員志望の大学生とともに特異な才能のある児童生徒を包摂する授業を考える

- 「算数の事例」 ⇒ 1 授業の柔軟化(小学校低学年~中学年編)

- 「動物園の事例」 ⇒ 2 授業の柔軟化(小学校高学年~中学校編)

教員志望の大学生と「ギフテッド」について考える

ー パッケージ4では教員志望の大学生とともに「特異な才能のある児童生徒と授業づくり」について考えています。

私たちが行った事業は「研修パッケージの作成」に関わるものですが、今年度は、「教員研修」と「教員養成」の相乗にも挑戦しました。パッケージ4は、将来教員になる大学生とともに、「特異な才能のある児童生徒への支援」について段階を追いながら具体的に考える内容で、令和5年度、6年度のパッケージの内容が集約された部分も随所に見受けられます。私の講義科目「才能教育論」の受講生は、まず、令和5年度版の研修用動画を見ることから始めました。研修用動画を見た上での振り返りも実際に行いました。その時に大学生が記入した実際のワークシートもこのパッケージ4では紹介しています。

パッケージ4は、こちら からご覧いただけます。

学生たちは、具体的な授業改善に関わるような活動も行いました。自分が教育実習の時に使った指導案を持ち寄り、想定する才能のある子供の特性を踏まえて柔軟化できる部分を考え、そうした子供を温かく包摂する学級づくりなどについても考えました。選択科目の授業ながら、学生たちの子供理解や授業づくり、そして教職への意識まで、確かな変化と手応えをもたらしたように感じます。

ー 映像を拝見しましたが、これから教員になる若者たちの力強くまっすぐな言葉に圧倒されます。 教員志望の大学生たちの「リアルな声」を記事内でもご紹介しておきましょう。

私は、「才能のある児童生徒への支援」という言葉を聞いて、最初とても難しく感じていました。けれども、授業で研修パッケージを見たり、実際に子供たちのことを想像しながらワークしていったりしたことを通して、ポイントを押さえながら授業を考えていくことは、私たちにもできるんだなと感じました。授業の幅も広がるという点から、とてもいい経験をさせて頂きました。4月から、「子供たちの強みを活かそう!」という思いを大事にし、頑張っていきたいなと思います。

「才能のある子供」にとって、特性は「強み」だけではなく、その子の抱える困難や、友達との関係性における難しさにもなりえるということに気がつくことができました。そういったこともフォローしていけるような教師になりたいと思います。また、「才能のある子供」の特性を包摂する授業を考える上で、それは他の子供にとっても深く学べる授業であり、楽しく活動できる授業になるなということがわかりました。これから授業を作っていくときは、「『才能のある子供』がいたらどうなるだろう?」という視点を大切にして授業を考えていきたいと思います。

「子供の知的好奇心を高めるためにはどのような授業をすればよいか?」という視点での授業づくりをしたことはあったのですが、「すでに知的好奇心の突出している子供に対して、具体的にどのような支援をすればよいか?」という視点での授業づくりは行ったことがありませんでした。将来教師になったら、その子供たちの知的好奇心が働く場面が一人ひとり異なることを踏まえて、個々のレベルに合わせた授業づくりをしたいなと思います。

「特異な才能を持った子供」は、他の子供よりも先にいろいろなことが理解できてしまうので、他の子に合わせてゆっくりと進んでしまう授業に退屈さを感じてしまうことがあると思います。でも一方で、その子に先生が特別な対応をし、褒めてばかりいると、他の子からはずるいと思われてしまうところに、教育の難しさを感じました。そこで感じたのは、まず温かい雰囲気の学級づくりを行うことの大切さです。みんなを認めて応援できるクラスであれば、「特異な才能を持った子供」も、それぞれの得意分野で輝けるクラスになるんじゃないかと思いました。また、そのためにも、応用的な視点や問題をいつも考えていく教師の姿勢が必要ではないかと思いました。

私は以前まで、「特異な才能のある児童生徒」と聞くと、とても頭のいい子や才能に恵まれたラッキーな子という印象がありました。しかし、今回授業を受ける中で、特異な才能がある反面、それに伴った困難さをたくさん抱えていることがあるという点にも気がつきました。今回、活動の一環として授業改善を行っていきましたが、少しの視点の変化や工夫を行うことで、全ての児童生徒が疎外感なく全力で熱中できる授業作りができるのだと気づきました。来年の春から、教師として実際に子供たちと関わっていきますが、今回の学びを生かして、すべての子どもが安心して暮らせる学級づくりに貢献していきたいと考えてます。

動画撮影裏話:子供たちはすごい!

頑張ってくれた子供たち

ー 動画の撮影についてもお聞かせいただきますか?

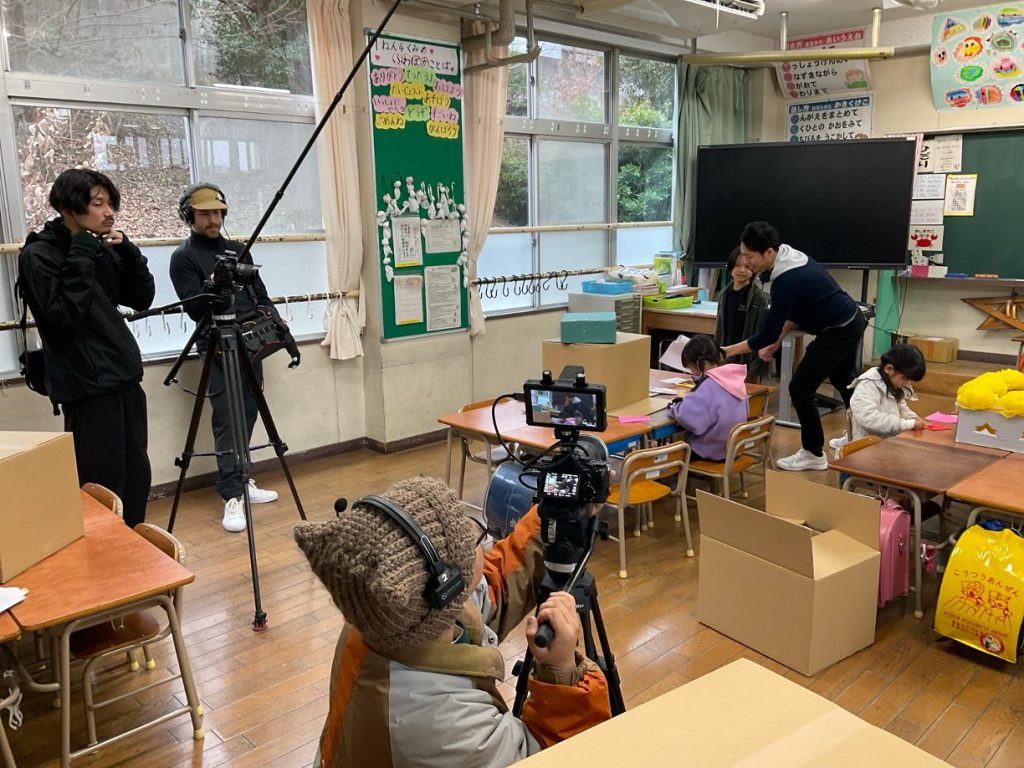

今年は50名以上の子供たちが撮影協力に手をあげてくれました。これは驚くべきことです。心より感謝いたします。そして特筆すべきは、子供たちのポテンシャル、頑張りです。複雑な感情を全体で表現する場面や、長いセリフもあるわけです。撮影前は、「本番で子供たちがそのシーンやセリフの意図を理解して動いてくれるだろうか」と不安もありましたが、結果的には、ほぼ一発撮りでOKが出るほどスムーズでした。長時間にわたる、多くの場面の撮影にもかかわらず、セリフの多くは当日に提示し、「こんな感じでお願い」と簡単に伝えただけでした。それにもかかわらず子供たちは、その意図を的確にくみ取り、私たちの期待を超えるシーンを見事に表現してくれました。

また、こんなことを語ってくれた子供もいました。

じつは、「自分にもギフテッドの特性があるかも?」と思っていました。撮影に参加することで、「ああ、自分ってこういう感じだったんだな」と俯瞰して見ることができて、なんだか安心できました。

現場の先生方との一体感が生まれた

動画制作は福岡の杉田映像社という会社に依頼したため、大部分の撮影は福岡で行いました。学校をお借りしての撮影だったので、土・日に限られ、撮影だけでも現地に2回足を運びました。

撮影当日は、協力してくださった先生方(愛媛大学教育学部の先生方と附属小・中学校の先生方)と一緒に現場で子供や教室の様子を確認をしながら撮影に臨みます。とは言え、皆さんお忙しいため、福岡への移動は夜行バスのこともありました。愛媛から夜行バスで福岡に入り、朝は喫茶店で時間調整を兼ねた打ち合わせを行い、そのまま収録へ。さすがにその日は福岡に一泊しますが、翌朝一番の便で帰る方もいらしたという、かなりの強行スケジュールでした。

そうした経験は、私たちの共通理解を深めると共に、結束力を一層強めました。

この春(令和7年の春)から、愛媛大学才能教育センター(※)が立ち上がりましたが、今回のビデオ制作にご協力いただいた全ての大学教員、現場の先生方が、このセンターの兼任教員として協力してくれます。4月に異動のあった先生までも継続して関わってくださいます。今回の動画制作を通じて、もしかすると自分もそうなのかもしれないという先生もいました。才能ある児童生徒、そうした子供たちへの指導・教育支援を身近なこと・自分事として捉えてくださり、才能教育センター設置の趣旨と必要性に賛同してくださいました。

※ 愛媛大学才能教育センター : 学校をベースに、才能の概念と教育をより広く、国際的な観点から捉える「日本で初めての信頼性の高い才能のある児童生徒への教育支援研究機関」です。HPは制作中で、フェイスブックアカウントは【コチラ】です。

ー 愛媛大学才能教育センター開設の記念イベントが2025年7月5日(土) にお茶の水女子大学で行われると聞きました。紹介をお願いします!

愛媛大学才能教育センター設立・お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所と愛媛大学才能教育センター連携・お茶の水女子大学創立150周年記念事業記念イベント

「Gifted ×Japan:新たな才能教育の扉を開く」

才能のある児童生徒は年齢や地域を問わず存在します。しかし、その稀有な輝きゆえに、既存の教育の枠組みの中では十分に能力を伸ばせず、かえって困難を抱える子供たちがいるのも、私たちが直面する現実です。国も新たな一歩を踏み出しました。文部科学省が令和5年度より始動した「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」は、日本の教育における静かな、しかし確かな変革の幕開けです。愛媛大学は令和7年4月1日に才能教育センターを設置しました。

本イベントは、昨年、日本初開催となった第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会の実行メンバーが中心となり、日本語で、最前線の成果や課題について議論します。ワークショップやネットワーキングイベントも企画されています。未来を担う才能の芽を育む、その羅針盤となる議論に、ぜひご参加ください。

詳細とお申し込みURL: https://forms.gle/3V4UphGzj8bCT7Ab7

「ギフテッド」支援と聞くと、ただでさえお忙しい先生方にとっては、少しハードルが高く感じられるかもしれません。でも実際には、先生方が日々の実践の中で、すでに取り組まれていることも多い――その言葉が、筆者の印象に残りました。

先生方のちょっとした意識の変化が、「ギフテッド」の安心や生きやすさに繋がるのだと思います。

隅田学(すみだ・まなぶ)愛媛大学学長特別補佐・才能教育センター長・教授

博士(教育学)。専門は、才能教育・STEAM教育。幼年期の才能児を対象とするKids Academiaを2010年にスタート。2013年野依科学奨励賞受賞。ケンブリッジ大学のキース‧テイバー教授と共に世界の科学才能教育研究成果を編纂し、Routledge社より3冊シリーズを刊行。2018年日本科学教育学会学術賞を受賞。2022年The 17 Asia-Pacific Conference on GiftednessにてBest Oral Presentation Award受賞。2022年より日本科学教育学会会長。令和5年度、令和6年度文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」「研修パッケージの作成」を監修。才能教育研究に関する国際学会として日本初開催の第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会「APCG2024」(2024年8月17〜20日開催:ユースサミットは16〜20日開催)実行委員長。アジア太平洋才能教育連盟(Asia Pacific Federation on Giftedness)理事、世界才能教育協議会(World Council for Gifted and Talented Children)日本代表。2025年にポルトガルで開催される世界才能教育協議会の世界大会において日本人として初めてキーノートスピーチを行う予定(演題「Unlocking Young Children’s Potential with STEAM: Kids Academy」)。日本初の才能教育センターの設置となった愛媛大学教育学部附属才能教育センターの初代センター長。

取材・文/楢戸ひかる

パラパラと「見る」だけで、ギフテッドがわかる1冊、好評発売中!