理科学習と日常生活を繋げる ~第4学年自然のなかの水のすがた~【理科の壺】

児童を対象にした調査では、理科の学習が「日常生活に役に立っている」という実感は少ないようです。しかし、理科は自然を対象にした学問であり、最も身近な教科とも言えますから、小学生でしっかり自然と関わることによって有用性が感じられてくるのではないでしょうか。では、そのように関わらせていけばよいのか、考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・水野花恋

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

4年生「自然のなかの水のすがた」では、水面や地面から水蒸気が蒸発して空気中に出ていくことを学習します。実験した結果から考察することはできても、それが日常生活と繋がっていることを実感できるようにするためには、どのように指導すればよいのでしょうか。今回は、理科の学習内容と日常生活とを結び付ける学習の仕方を紹介します。

1.学校や公園の地面を調べてみよう!

学校の運動場や畑など、様々な場所の地面を調べてみましょう。全員で同じ場所を調べることもありますが、分担して調べることで、より多くの結果を出すことができ、「学校のどこの地面からも水蒸気が出ている」と考えることができるようになっていきます。

例えば、以下の写真にあるように、運動場や畑の乾いた地面に透明のカップを分担してひっくり返しておきます。運動場の地面の結果は、カップの内側に水滴が付きます。畑の地面のカップはどうでしょうか。こちらのカップの内側も同様の結果になります。これらのカップの内側に水滴が付いた結果を見ると、地面から目に見えない水蒸気が空気中に出ていくことが分かります。天気が良い日は、数分でカップの内側に変化が現れるので、その場でじっくり観察するのも良いと思います。「水滴が付いている」という視覚的に判断できる結果があることで、「地面は濡れていないのに、乾いた地面から水蒸気が出ているなんてすごい!」「今この瞬間も出ているってことだ!」と子どもの考えが広がっていきます。

また、子どもたちが普段遊んでいる公園の地面を調べる方法もあります。子どもたちにとっても身近な場所を調べることで、水蒸気が身近なものになっていきます。

さらに、宿泊体験学習の時期に合わせて単元を進めることで、「今度、宿泊する場所の地面からも水蒸気は出ているのかな?」と学習を広げることもできます。

このように、いろいろな場所の地面を調べることで、「他の地面はどうかな?」「これだけ調べたから、おそらくこの地面からも水蒸気は出ているだろう」と予想を立てやすくなります。

2.単元配列を工夫しよう!

4年生の理科は、水に関する単元がいくつかあります。どの単元を続けて学習するのかによって、子どもの思考の流れも変わっていきます。

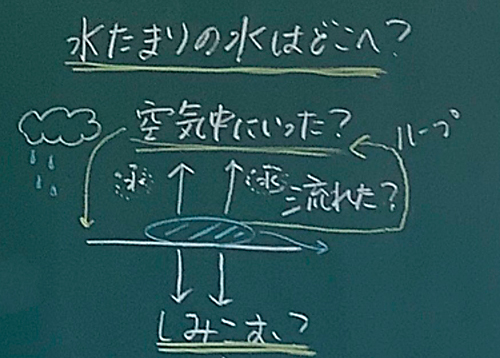

例えば、運動場の水たまりの水がなくなった理由を考えるなどの内容を学習する「雨水のゆくえと地面のようす」の学習の後に、水が自然蒸発するなどの内容を学習する「自然のなかの水のすがた」の単元を設定したとしましょう。そうすると、「雨水のゆくえと地面のようす」を学習する際に子どもたちは「運動場の水たまりの水は、高い所から低い所に流れていく」「土の粒の大きさによって、水のしみ込む時間は違う」ということを知識として獲得しています。そのため、運動場の水たまりの水は時間が経つとなくなったのは、「排水溝に流れた」「地面にしみ込んだ」こと以外に「空気中に出ていったのでは?」と考えることができ、新たな問題を見いだすことができます。

この単元配列にすると、前の単元に「雨水のゆくえと地面のようす」を学習しているので、学習した内容を使って予想をたてやすくなるというよさもあります。どの単元を先にやるのかによって、出てくる予想が変わってくるのは面白いですね。