思考を促し整理する 学級会の黒板記録の指導法【自治的な活動を促す 学級経営の極意Ⅱ⑭】

子供たちが自治的な活動を行えるようにするためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に特別活動の本流を踏まえて、学級活動の基礎基本を解説します。第14回は、黒板記録の指導について解説します。

執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者

城西国際大学兼任講師

日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章

学級活動(1)学級会の「黒板記録」は、話合いの際の集団思考に大切な役割を果たします。出された意見の内容、賛成・反対意見等の傾向や多様な意見の分類など、黒板記録の様子を見ながら学級会の話合いは進められます。ゆえに、黒板記録は学級会において思考を促し、整理する重要な場と言えます。そこで、学級会の黒板記録の指導にあたって、3つのキーワード「短冊カードの活用」「可視化・操作化・構造化」「教師の適切な指導」でチェックしてみましょう。

目次

CHECK① 短冊カードの活用

黒板記録は短冊カードを活用することが効果的です。それは、出された意見を類別したり、統合したりする際に、短冊カードなら手早く簡単に移動することができるからです。短冊カードは、ラミネートで作成した短冊にマーカーなどで、出された意見を記入します。ラミネートすることにより、書かれた文字を消して何度も活用できるというメリットがあります。黒板記録が短冊カードに意見を記載して、可視化された話合いになるようにしましょう。

ラミネートした短冊カードを活用します

ラミネートした短冊カードは、意見を書いたり消したりすることが何度でも可能となる便利な学級会グッズの1つです。出された意見をチョーク等で黒板に書いていくと、同じような意見をグループ分けするために移動することが困難です。特に、短冊カードの裏にマグネットを貼り付けておくと、移動も素早く行うことが可能です。効果的な話合いを展開するためにも短冊カードを作成し、活用していきましょう。

CHECK② 可視化・操作化・構造化

学級会では、黒板に出された意見を記録し、全員でその意見を確認しながら「自分もよく、みんなもよい」という合意形成を図った話合いを展開していきます。そのために、重要な視点となるのが「黒板記録」です。

黒板に貼られた短冊カードの意見の文字が小さくて、見えにくい場合があります。黒板の文字が大きく、はっきりと「可視化」されていないと、話し合っている子供たちは思考を整理しにくくなります。まずは、効果的な話合いを展開するために、誰もが見やすい短冊カードの「可視化」に配慮していきましょう。

短冊カードは移動して操作化・構造化します

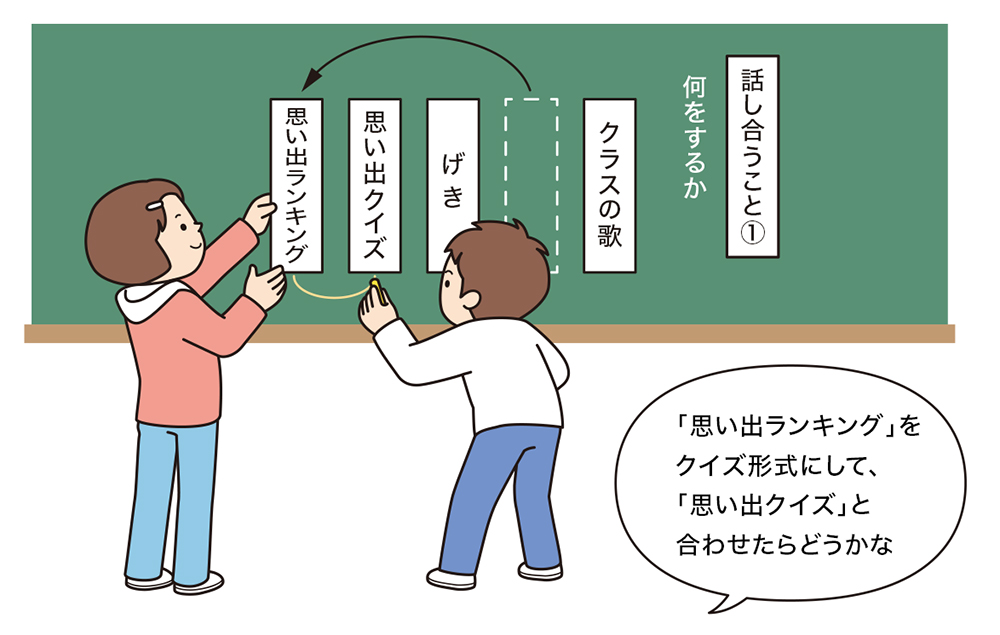

短冊カードは貼ったままでは、効果的な活用とはなりません。類別したり統合したりすることが可能となるように「操作化」し「構造化」することが重要です。同じような意見をグループ化すると、思考が整理しやすくなります。また、黒板全体を見通して意見を構造的にまとめていくと、思考を深める一助になります。黒板記録に対する適切な助言を積極的に行い、板書で子供たちの思考が深まるようにしていきましょう。

CHECK③ 教師の適切な指導

計画委員への指導の中でも、黒板記録の指導は重要です。子供の自主的な活動を促すという考えのもとに、黒板記録の子供に板書の活動をすべて委ねてしまう授業を見ることがあります。学級会では、全員が黒板記録を見て話合いを展開していきます。その際、黒板に貼ってある短冊カードの意見の文字が見えないようでは、思考が整理しにくくなります。

慣れないうちは、教師が短冊カードに意見を書いて、可視化するためにはどの程度の大きさで書くことが望ましいのかを指導する必要があります。特に、学級会の経験の少ない段階では、積極的に教師が関わって指導するようにしていきましょう。

短冊カードの意見は体言止めで簡潔に書きます

短冊黒板の意見が長い文章になると見えにくくなります。まずは、大きな文字で、少ない文字数となるように指導することが求められます。そのためには、出された意見を可能な限り「体言止め」で簡潔な言葉にして記録します。

また、意見を類別してグループ分けした場合には、そのグループの見出しを付ける短冊カードを作成することも効果的です。まずは、教師がどのような板書が望ましいか「可視化・操作化・構造化」のキーワードをもとに板書の構想を立てて、適切な指導を行いましょう。

イラスト/池和子(イラストメーカーズ)