学級会での合意形成のカギを握る 計画委員の指導法【自治的な活動を促す 学級経営の極意Ⅱ⑪】

子供たちが自治的な活動を行えるようにするためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に特別活動の本流を踏まえて、学級活動の基礎基本を解説します。第11回は、学級会の計画委員の役割について解説します。

執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者

城西国際大学兼任講師

日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章

学級活動(1)学級会での「計画委員の活動」は、自発的、自治的な活動の基盤です。計画委員の活動は、自分たちの学級生活の諸問題を全員で話し合い、解決していくための推進役としての役割を担います。学級会を効果的に運営し、実践に向けて「自分もよく、みんなもよい」という合意形成を図る話合いとなるようにします。そこで、学級会の計画委員の活動を実践にあたって、3つのキーワード「輪番での活動」「活動計画の立案」「計画委員全員での進行」でチェックしてみましょう。

目次

CHECK① 輪番での活動

学級会を進行する計画委員の活動は、一部の子供が担当するものではありません。学級全員が交代して輪番で行うことが大切です。計画委員としての進行の経験があるからこそ、話合いで意見を発表するときに、全体を見る立場としての意見も発表できます。ゆえに、全員が計画委員を経験できるような学級としてのシステムを構築していきましょう。

計画委員内でも輪番を目指します

計画委員には、一般的に「司会、黒板記録、ノート記録」の役割があります。計画委員になった子供たちについては、可能な範囲でそれぞれの役割を経験できるようにすることが求められます。どの子も公平に役割を担当できるような手立てを講じて、子供たちが多様な経験をすることができるように指導していきましょう。

CHECK② 活動計画の立案

学級会の話合いは、計画委員の子供たちが作成する「活動計画」に基づいて進行されます。学習指導案においても、学級活動(1)学級会では教師の指導計画だけでなく、子供が作成した「活動計画」を添付することが必須です。

活動計画に盛り込む内容としては、「司会等の役割、議題、提案理由、めあて、決まっていること、話し合うこと、話合いで気を付けること」などがあります。特に、計画委員が学級会を進行する上で、「気を付けること」の記載が大切な視点となることを踏まえて適切に指導していきましょう。

「気を付けること」は進行上の具体的な視点です

活動計画を作成するにあたっては、計画委員が「気を付けること」を具体的に記載できるようにすることが大切です。進行前半での各役割の紹介やめあての発表では、大きな声で自分なりの言葉で発表します。また、提案理由の発表では、紙芝居で提示したり、統計資料を提示したり、ロールプレイングで表現したりすることもあるので、その具体的な方法も記載します。そのほか、話合いの途中で混乱してきた場合には、提案理由に戻ることや、意見を分類して分かりやすくすることなど、その対応に即した具体的な手立てを記載していきます。この時に、教師が計画委員に適切な指導を行うことが重要です。子供たちの力で進行できるようなよりよい学級会にしていきましょう。

CHECK③ 計画委員全員での進行

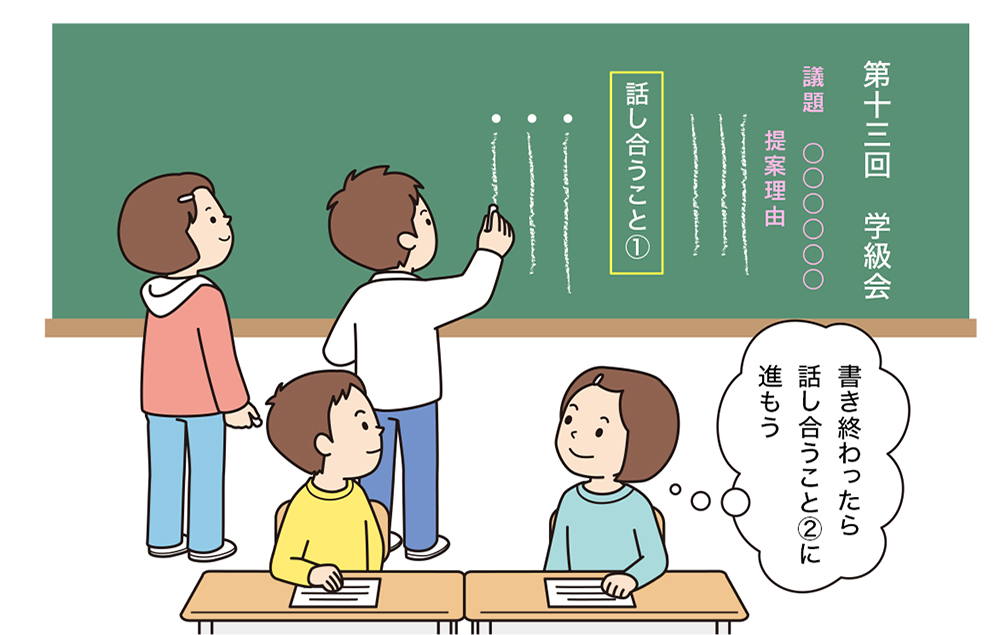

学級会の計画委員には「司会、黒板記録、ノート記録」とそれぞれに役割があります。しかし、その役割は、計画委員全員で助け合いながら進行していくことが大切です。黒板記録の板書の様子を確認しながら司会者が進行したり、司会者が進行に戸惑ったときには、ノート記録や黒板記録が助けたりすることも大切な指導の視点です。計画委員全員がチームとなって学級会を進行できるように指導していきましょう。

学級全員が計画委員と共に話合いを進行します

学級会の進行は、基本的には計画委員が行います。しかし、学級会に参加している学級の全員で進行していくという意識をもつことが大切です。

例えば、参加者から「意見が集まっているので、Aの意見に決めてもいいのでは」という意見や「そろそろ時間になるので、次の話合いに移ってはどうですか」などの進行に関する意見を発表できるように指導し、全員で進行に関わることができるようにしていきましょう。

イラスト/池和子(イラストメーカーズ)