学級会の事前の条件を明確にしよう【自治的な活動を促す 学級経営の極意Ⅱ④】

子供たちが自治的な活動を行えるようにするためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に特別活動の本流を踏まえて、学級活動の基礎基本を解説します。第4回は、学級会の決まっていることについて解説します。

執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者

城西国際大学兼任講師

日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章

学級活動(1)学級会での話合いは、事前に「決まっていること」を明確に設定することが大切です。「決まっていること」は、子供たちの話合いにおける条件設定であり、自治的な活動範囲を明確にするものです。話し合ったことを実践する日時、場所、使用する用具等を教師が適切に設定しておきます。

そこで、学級会の話合いで「決まっていること」を設定するにあたって、3つのキーワード「実践活動の日時、場所等」「話し合うことと進め方」「実践活動までの時間」でチェックしてみましょう。

目次

CHECK① 実践活動の日時、場所等

学級会は、実践活動を行う「日時や場所等」の「決まっていること」を前提条件として話合いを行います。いつ実施するのかによって、準備する活動の計画が変わります。また、どこで行うのかという場所によって、活動の内容も異なります。子供たちの自治的な活動を促進する上で、「決まっていること」を明確にすることが大切です。

教室内で実践活動を行うことが基本です

学級会で話し合ったことを実践する場所は、教室内であることが基本です。時には、体育館や運動場を使用することもあるかもしれませんが、他の学年・学級との調整や体育の授業等との関連もあるため、教室内で実施できるような活動を展開していきましょう。

CHECK② 「話し合うこと」と「進め方」

学級会での話合いは、「話し合うこと」として一般的に「①何をするか」「②どうするか」「③役割分担」といった3つの柱で行います。その際、②の「どうするか」に時間を割きたいため、①の「何をするか」は「比べ合う」から始めるという進め方で話合いを実践することも多く見られます。

話合いが時間内に終わるようにします

学級会の話合いが時間内に終わるようにするためには、「③役割分担」から逆算して時間を配分していきます。特に、話合いの中核として位置付けられる「②どうするか」に時間を割くためには、「①何をするか」は10分程度で決まるようにしていくことが求められます。このようなタイムスケジュールへの指導は大切な視点です。

CHECK③ 実践活動までの時間

学級会の話合いは、実践活動を行うために展開されます。話合いの最中も、常に実践可能かどうかを意識して合意形成を目指します。実践活動を充実させるようにすることが、子供たちの成就感や達成感を高め、次への活動意欲や課題意識を高めることに直結します。

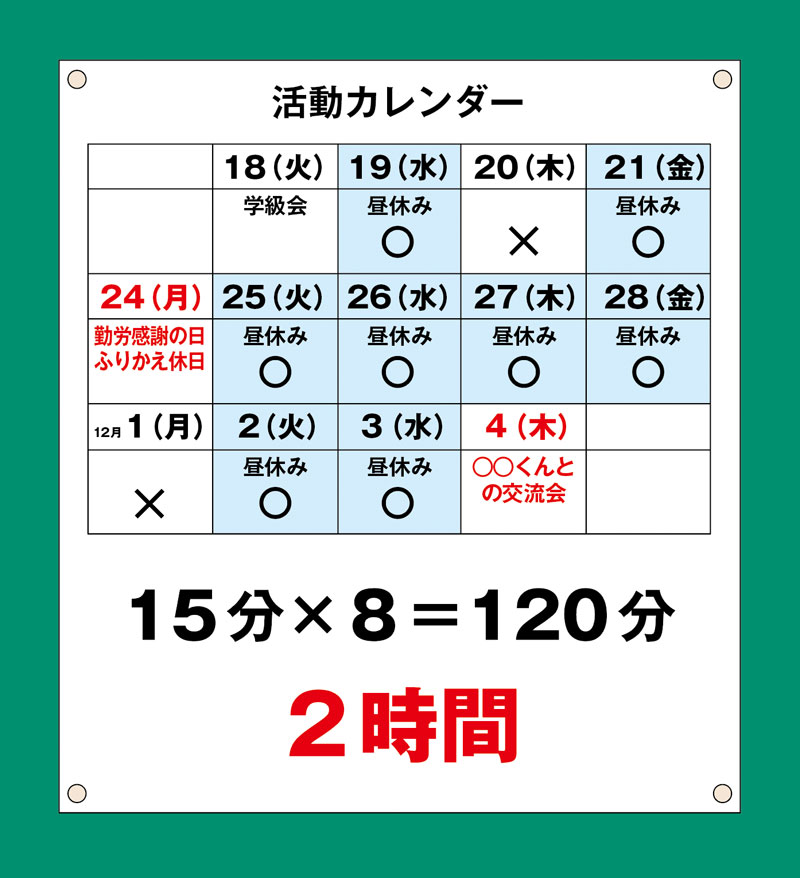

活動カレンダーを準備しておきます

学級会の「決まっていること」に、実践活動当日までの活動スケジュールを提示すると効果的です。実践活動を行うための準備の時間がどの程度あるのかを明確にすることによって、活動内容を決定する際の判断基準にもなります。いわゆる「活動カレンダー」として、全員で準備ができるのは「いつで、どのくらいの時間」があるかを明確にして、子供たちの自発的、自治的な活動を支援していきましょう。

イラスト/池和子(イラストメーカーズ)、木村旨邦