どのようにして異動が決まる?教職員配置と人事異動~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第38回は「教職員配置と人事異動」について。例えば東京都では、同じ学校に3年以上勤務している教員は異動対象になります。人事異動に関する流れについて押さえておきましょう。

執筆/酒井 徹(早稲田大学大学院教育学研究科教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#38

目次

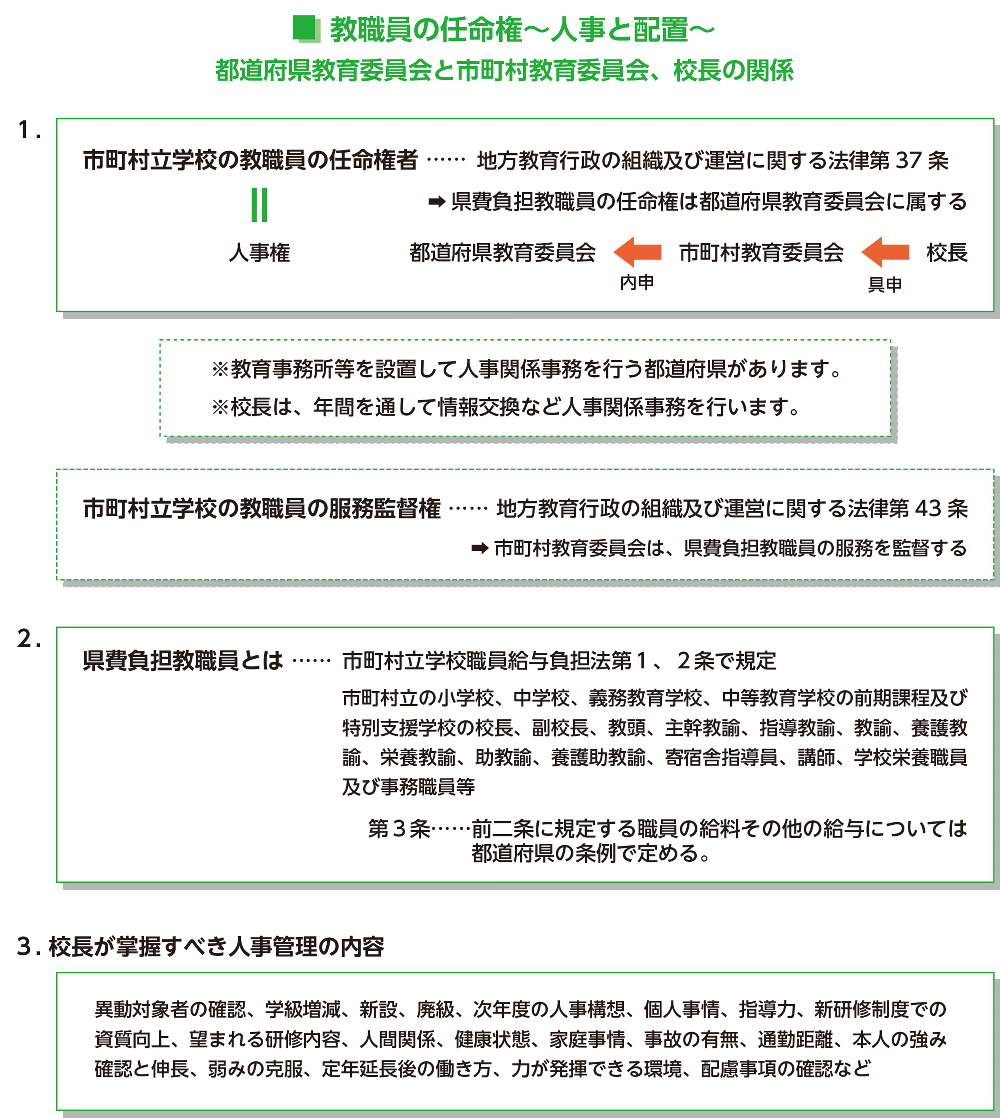

県費負担教職員の任命権と服務監督権

指定都市を除き特別区を含む市町村立学校の教職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県教育委員会に属しています(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条1項)。一方、服務監督権は市町村教育委員会にあります(同法第43条1項)。

都道府県教育委員会が市町村立学校の教職員について人事権(任命権)を有することから、当該市町村だけにとどまらない広域にわたる人事により、教職員の計画的、適切な配置や交流を推進することが可能です。

なお政令で指定する人口20万人以上の中核市では、県費負担教職員の人事権のうち、研修は当該中核市の教育委員会が行うこととされていますが、都道府県教育委員会も行うことができます(同法第59条)。

人事異動の流れ

教職員の人事異動に関しては、都道府県及び指定都市教育委員会ごとにその目的や方針等が異なります。東京都教育委員会はその目的、方針を下記のように示しています。

異動の目的は、適材を適所に配置し、学校における望ましい教員構成を確保することで教育活動の活性化を図ること及び教員に多様な経験を積ませ、教員の資質能力の向上と人材育成を図ることにある。

出典:東京都教育委員会ホームページ

異動の方針として、校長の学校経営や人材育成支援のためのきめ細かな異動、全都的な視野に立った広域的な人事異動及び島しょ・へき地等における教員構成の充実を示している。

他の教育委員会もほぼ同様な趣旨で人事異動を実施し、ある指定都市の教育委員会では目的として、人材育成や組織の活性化、学校を取り巻く教育課題への対応、教職員の意欲を引き出し学校の活性化を図る、多様な業務経験による技能向上、長期在職による能率低下の防止、人間関係に絡む問題の解消等をあげています。つまり教職員の人材育成や研修の視点、学校活性化の意味をもつことになります。

人事異動についての法的な流れを確認すると、校長は所属の教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができます(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第39条)。その後、都道府県教育委員会等は、市町村委員会の内申を待って、県費負担教職員の任免その他の進退を行います(同法第38条1項)。このような経過を経て、都道府県教育委員会等は、先の目的や方針をもとに4月1日付けで教職員の人事異動を発令することになります。

人事異動に関する校内での手続き

人事異動までの年限については各教育委員会によってその期間は異なります。先の東京都教育委員会では、「現任校に3年以上勤務する者を異動の対象とし、6年に達した者を異動とする」と規定しています。

校長は人事評価制度に基づく目標設定のための面接等を通じて、教職員一人ひとりの目標の妥当性確認と修正、職務遂行状態の確認、職業能力の育成、配慮すべき個人事情の確認等に加え、次年度以降の異動希望も把握します。その後、校長は学校を一層活気ある組織にし、児童生徒の健やかな成長を実現する等の視点から、職員構成等について長期的展望のもと計画をたて教職員の観察に努めます。

さらに、中間期の振り返り面接時には、各教職員について目標達成状況の確認とともに、次年度の人事構想のためのヒアリングを行います。異動対象者等については個別の面接を経て、異動希望者に関する書類を作成し市町村教育委員会へ具申します。具申の時期については教育委員会ごとに若干の相違はありますが、おおむね12月から1月のところが多くなっています。

これらの取組に並行し、校長は次年度の学級数の増減、新設、廃級など(図表内3参照)を確認したうえで、転入教職員に関する人事構想を進め教育委員会に意見具申します。具申を受けた教育委員会は、域内及び当該校の構想、管理職配置、バランス、補充ポイント等を考慮し、任免権者に内申します。任免権者は内申をもとに、人事異動の目的等に照らし合わせた人事配置を行います。