【木村泰子 × 堀智晴 対談】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《第0講》

来る5月から7月にかけて、3ヶ月連続で予定されている全3回のオンライン講座「子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり」(主催/小学館教育編集室)の開催に先立ち、かつて大阪市立大空小学校の運営を通して旧知の仲である木村泰子先生と堀智晴先生のお二方に言葉を交わしていただきました。講座に先立つ「第0講」ということで、ご覧ください。

木村先生と堀先生のオンライン対談講座「子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり」の詳細・お申し込みはコチラをご覧ください

木村泰子(きむら・やすこ)

大空小学校初代校長。全教職員のチーム力で「すべての子どもの学習権を保障する学校をつくる」を理念に大空小学校をつくる。学校を外に開き、教職員と子どもとともに地域の人々の協力を経て学校運営にあたるほか、特別な支援を必要とされる子どもも同じ教室でともに学び、育ち合う教育を具現化した。2015年春、45年間の教職歴をもって退職。現在は全国で講演活動などを行う。『お母さんを支える言葉』(清流出版)など著書多数。

堀智晴(ほり・ともはる)

インクルーシブ(共生)教育研究所代表。大阪市立大学生活学部で主に障がいのある子の保育・教育について研究。今の研究テーマはインクルーシブ保育・教育の実践研究と障がい者問題・人権問題。著書に『保育実践研究の方法』『子ども同志の響き合い讃歌ーちがうから、豊かになれる』(ともに川島書店)。

目次

二人の出会いと大空小学校

木村: 私が最初に堀さんを知ったのは、大阪市立大学で教授をされておられたのを私のお友達を通じて知ったんですね。そのとき感じたのは「えっ? 子どもの味方の大学教授っているんや!」っていう驚きでした。堀先生はいろんな難しいことから子どもを分析していくんじゃなくて、人権という土俵で子どもを見られていたんですね。それですぐにつながって、大空を開校した年から来ていただいて、学校のメンバーになっていただいたんです。

堀:木村さんとは、もうお互いに自己紹介する前から、なんか気が合うんですよね。だからもうすぐ校長室に行って、どうぞどうぞ、お茶でも飲みましょうとコーヒー飲んだりしてね。だからなんか無理がなかった。

木村:堀さんは「なんかお願いします」という関係性じゃなく、大空の職員室に当たり前のようにいてくださってた。これが実は大空の当たり前やったし、「みんなの学校」をスタートしたきっかけもそこにあるんです。

堀:私が大空小に行くようになったのは、なにしろ近かったんですよね(笑)。家から歩いて十分ぐらいで、大空に行くために自転車買ったら五分もかからないですね。行って感じた印象を一言で言うと、大空小学校の空間が非常に楽な、自分が楽に居られる場所なんですね。つまり、オープンなんだ。ああ、いい学校だなと思いました。

木村: みんなの学校づくりがスタートしたときに、学校の校長や教員や職員だけが職員室にいる環境ではなくて、いつも堀さんがいらっしゃいました。調べたら学者として偉い人なんですけど、そんなのもうどっかに置いといて、一人の堀智晴さんという人がいつも大空に当たり前にいて。といっても、だいたい職員室にいてないんですよ。授業にどんどん入っていかれるから、そこら中の子どものところに行かれてたんです。

堀: 私も堅苦しいの嫌だからね。馴染んでいくという形で子どもたちとも先生たちとも友達になりました。こちらが仲間に入れてもらったっていう感じですね。校長室とか職員室もいろんな人が出入りするし、先生たちの雰囲気もみんな仲間として話合いをします。子どもたちもトラブルを起こすと、子ども同士が話し合うために立ち会ってもらう大人を探しに職員室に来たりしてるからね。やっぱり一口で言えば仲間。それがあって大空小学校の空間が非常にオープンなんです。

木村:私たちがまず何を大事にしてたかっていうと、やっぱりすべての肩書きは横に置いて、子どもの前の一人の人、大人同士だって肩書を横に置いたら、人と人と対等な関係になるでしょう。ここは常に求めていました。常に人と人が学び合う場。つまり、すべての人と人が違いをリスペクトし合えば対等な関係性になる学びのパートナーになれるよねっていうところをね、なんかすごく大事にしたいなと思ってたので、そのことを今堀さんが見事に言っていただいたなって私は聞きました。

堀: 今の木村さんの話聞いてて思い出したんだけどね。いつだったか木村さんが私に、大空小でやることは問題もいっぱい起きて大変だけど、学校に来てしんどいと思ったとか、学校へ行くの嫌だと思ったことは一度もないっていうことを自然な形で私に言われたんですね。ああ、そうか、そういうふうにして学校に来てるんだなぁと、ものすごく嬉しくなりましたね。

学校という場の変革

木村: とにかく学校って、そもそも大人にとっても子どもにとっても楽しい場所なんですよ。無理して行くところではないんですよね。トラブルが起きたらチャンスじゃないですか。そのトラブルを成功体験に大人も子どもも変えていけるから。でも、楽しい場所にするには大人が変わる以外に方法はない。大人が変わらへんかったら大人も楽しくないし、子どもも、もっと大人が楽しんでない場所で楽しめるなんて思えないし、それは不安やろうなと思うんですよね。

堀: なるほどね。確かに私は、今でもいろんな学校に行ってるけど、やっぱり子どもに目を向けると、子どもっていうのは楽しいことを求めて楽しくやってますよ。結構ね。だけど、先生とか大人、学校の中で先生とか大人なんか結構楽しんでいるように見えないんだよね。やっぱり肩書きとかで、なんか鎧を着たり敬意での付き合いっていうのは、ちょっと嫌だなと思われているんじゃないでしょうか。

木村: 実は私も大空の一年目、初めて校長になったときに、自分で子どもより「いい学校やね」って褒めてもらうことが校長の仕事みたいに、二ヶ月間ほどブレました。このブレた時に見事に自分でやり直しさせてくれたのは子どもやったんです。だからそんな風に二ヶ月間残念な校長としてブレた自分がやっぱりあるから、全国の校長先生たちが今その肩書きでしんどい思いしてるんやろうなっていうのは自分ごととしてわかるんですよね。でもそこをね、やっぱり自分がやり直しをしない限り、学校楽しいねって子どもも言わないし、職員も言わないし、もちろんリーダーも苦しむやろうしって、なんかそんなふうに思いますね。

堀:大空小学校も、最初はいろいろ大変だったと。それがどうしてああいうのびのびとした空間になり、いろんな子どもが転校までして来たり、最初は偏見を持っていた地域の人も大空を見る目が変わっていったのか。そういう大空が変わっていったプロセスを、これからの対話のなかで具体的にしていきたいです。

木村: そもそも地域の人が学校に出入りしていなくて学校教育が完結するなんて、ありえないんですよ。学校でどれだけ人権大事、人を大事にしようって言っても、学校という小さな組織の中で子どもは学んでる。この組織を「さよなら」って一歩出たら、とても大きな地域社会の中で子どもたちは生きている。地域を巻き込むイコール地域の大人が変わらない限り、地域で生きる子どもたちが自分らしくなりたい、自分になって地域社会を作っていく大人になりたい、なんて絶対ならないんです。

インクルーシブ教育への道

堀: 私がインクルーシブ教育に目覚めたのは、学校と地域の間にある「校門」でした。特別支援学校から帰る子どもたちが門を出るときに、学校の中の姿と地域へ出るときの姿がガラッと変わるんです。学校の中では子どもたち、楽しく過ごしてるんですよ。人数も少ないし。だけど、校門を出るとうつむいてサーッと表情が変わるんです。なぜかというと、知的障害の彼らは刺すような目で見られたり、唾をかけられたり、時には蹴飛ばされたり、学校から家に行く間にそういうことをされるんですね。それを知って私はショックを受けた。これが私のインクルーシブ教育に取り組む原点ですね。

木村: 私も宮崎県の聴覚障害の子どもたちの特別支援学校に一日行かせてもらったんですね。給食をみんなと一緒に食べさせてもらったんですけど、聴覚障害の子どもたちだから言葉を発しないんですよ。しゃべれないはずなんですよね。しゃべれないはずやのに、休み時間どれだけうるさいか。もうみんなめっちゃくちゃ喋るんですよ。声出して。私一人だけがその輪の中に入れない。私がその集団の中では「障害のある一人の大人」なわけですよ。それで「これだけ元気やったらみんないいよね」って言ったら、そこの先生が「ところがね、特別支援学校を一歩外へ出たら、子どもたちはみんな下を向いて口を閉ざすんですよ」と言われたんです。

堀: 大空小学校は最初、特別支援学級があったんですよ。私はよく覚えてます。1階の入ったところで、障害のある子どもたちがトランポリンに乗って楽しそうにしているのを見てるんですね。だけどそれからまもなく、あんまり時間が経たないうちに特別支援学級がなくなっていきました。インクルーシブっていうのは、もともと一人一人の違い、多様性を認めるということであるんですけども、大空小でも障害のある子とのない子を分けないで一緒にというふうにインクルーシブ教育に向かって取組が始まりました。そういう経緯についても、これからの対談のなかでじっくりお話したいと思っています。

保育と教育の連続性

木村: 大空で、自分たちが間違ってたなって気づいてやり直しをし始めると、やっぱり小学校の勝負は一年生やなっていうことに気づき始めたんですね。一年生が勝負ですよね。義務教育スタートの一年間が、子どもたちがどんな育ちをするか、ここが重要なんです。大空は十いくつぐらいの園から子どもが来るんですよね。保育園、こども園、幼稚園。これがまた色とりどりで、入学式から一週間、子どもの様子を見てると、何の書類もなくても「あなた何々幼稚園やった?」って聞いたら「そうだよ」ってだいたい百パーセント当たるんです。

自由にのびのび、自分を大切に育って小学校に来た子どもと、枠の中にはめられて「先生の言うことを聞いてる子はマルよ、先生のお話聞かない子はペケよ」って指導されて、この指導が子ども同士を分断する暴力に変わってるわけですよ。こんなミニ先生みたいな子が同じ園の子に一生懸命怒るんですよね。「お行儀が悪い」とか、「お背中ピン」とかね。こういう教育って本当に問題だと思うんです。

堀:なるほど。

木村: 「右側歩きなさい」とか言う子たちの巻き戻しは一か月かかりますね。小学校だったら一か月あれば巻き戻しは可能。でも小学校六年間ズブズブに先生が主語、子どもたちは従属する生き物であるみたいな六年間を過ごせば、中学に入ると巻き戻しに一年半かかるって、お友達の中学校の校長は言ってます。

さらにこのまま九年間ズブズブ従属させられるとどうなるか。高校のお友達の校長先生は「高校は三年かかる」って言いますね。で大学でしょ? その次が社会じゃないですか。やっぱり社会を変える根源は保育の場ですね。保育の場から一年生でどれだけそれを伸ばせるか、それを巻き戻せるか。小学校の一年生はとても大きな勝負やなって思いますね。

堀: 子どもたちを保育者がどういうふうに見て、どう育ってほしいと思っているのか、最近ちょっと見えにくくなってきてますね。子どもたちを集団としてまとめて動かしていく流れが、もともと日本にもずっとあったと思いますけども、やっぱりちょっと強くなってきてるんじゃないかなと。保育者が自分が受けてきた保育や教育で、自分一人が勝手なことを言って勝手なことをすると叱られてきた。だから、みんなと合わせて同じように動くような保育・教育を受けてきたので、自分が保育者になってもそういうふうに周りを乱さないでみんなと協力して仲良くやってくれるような、大人に気に入られるようになっていくのが繰り返されている感じなんです。

木村: よくわかる。私、最近保育の場によく呼ばれることがあるんですよ。で、保育の場はすごく一日一緒にいると、すごい良い保育をされてるんですよ。こういうところで育ったら何がいいかっていうと、子どもはすべて違うことを言って、違う行動をする。

堀: そうです。

木村: みんな自分で決めてやってるから、主体的にみんなが遊んでる、動いてる。当然全員違うじゃないですか。すごいやんって思うのに、園長先生が悩むんですね。自分はこれが大事だと思ってやってきてるけど、これで本当にいいのかって。

やっぱりこの辺にいる周りの園に行けなくなった親が、そこの園にいっぱい引っ越ししてくるわけですよね。それでみんな通えてすごく楽しくいい園やなーって思ってるのに、就学児健康診断で初めて学校行くでしょ。そのときに、なんか子どもたちね、椅子に座って並ばされるんですって。他の子たちはじーっと座ってる。でも、うちの園の子どもたちはみんな遊びを始める。じっと座ってなくって、子ども同士が遊び始める。そしたら学校の先生が「お座りしようね。ガマンして座ってようね」って子どもを座らせる。それを見てる周りの親の視線がそのお母さんたちにも刺さってしまう。「やっぱりちょっと、うちの園もじっと座るとか周りに合わせるとか、集団行動を身につけるとか、こういうことってやっぱり大事なんじゃないでしょうかね?」みたいなことを園長先生が言い始める。

これは小学校が変わらへんかったら、なんか負の連鎖ですよね。でも、そういう傾向はものすごく最近多くなってますね。多くなっているのは社会が求めるからでしょうか。

堀: どういう子どもに育ってほしいか。大人の社会の期待に応えるような子どもでいいのか、それとも自分なりに考え、ぶつかり、悩み、友達と影響し合いながら育つ子どもを目指すのか。保育教育を担っている大人の側に突きつけられていると思うんですよね。子どもが育つとか成長したとかいい価値で育ってきた、というふうに子どもを見るんじゃなくて、プラスもマイナスも含めて子どもは変容していく、変わっていく。そこで頭を打ち、あるいは扱いにくくなったり、一見マイナスに見えるようなことも含めて見ていくことが大切だと思います。

3回講座に向けて

堀: 現場を見ると厳しい状況もありますが、それでも期待が持てることを木村さんも私も見つけてきたと思います。日本ではなかなか障害児に対するインクルーシブな取り組みが進んでいない、むしろ逆の方向に進んでいる面もありますが、それでも変えていきたいという思い、そして現場では今でもできることがある、そういったことを、5月からの全3回のオンライン対談では木村さんとお話ししていきたいと思います。

最初から大空小学校がいい学校だということじゃなくて、最初はいろいろ大変だったけど、それがどうしてああいうのびのびとした空間になり、いろんな子どもがいろいろいて、あるいは転校までして来たり、最初は偏見を持っていた地域の人も大空を見る目が変わっていったりしたのか。そういう大空が変わっていったプロセスについても、いくつか具体的な例で話していきたいですね。

木村さんの視点と私の視点から気づいたことを問題提起し、「こういうことができますよ」「こういう取り組みをしてきました」という具体的な提案を、私たちの経験をもとに語っていく。そして三回目には、ぜひ参加者の方々にも議論に加わっていただく。私たちの考えに偏りがあると思う方もいらっしゃるでしょうから、そういった意見も受け止めながら、今の日本の保育・教育の現状をどう改善していくか、参加者と一緒に議論していければと思います。

理想的には参加者の方々からも「こういうことをやってみました」「難しかった点はこうでした」「うまくいったことはこれです」といった報告をいただき、この三回の対談がその後にもつながっていくといいなと思います。

木村:そうですね。

堀:学校という場を、伸びやかな、自由な、オープンな、楽しい場にしていくということは、大きなテーマになるかなと思ってますね。ぜひ多くの先生方にご参加いただければと思います。

以上、木村泰子先生と堀智晴先生の対談《第0講》をお伝えしました。

5月からの3回講座では、大空小学校が直面した具体的な困難や、それをどのように乗り越えていったのか、そのプロセスや転換点について掘り下げてお話いただく予定です。また保育と小学校とのより良い接続のヒント、そしてインクルーシブな学びの場を広げ、子どもと大人が響き合いながら境目のない社会へと変えていくためのヒントも得られる感動の講座となります。関心ある先生方、お誘い合わせの上ぜひご参加ください。お申し込みは下記をご覧ください。

映画「みんなの学校」(監督/真鍋俊永)でおなじみの大阪市立大空小学校。その礎を築いた初代校長・木村泰子先生と、開校当初から実践をともに重ねてきたインクルーシブ教育の研究者・堀智晴先生(元大阪市立大学教授)による貴重な対談講座です。

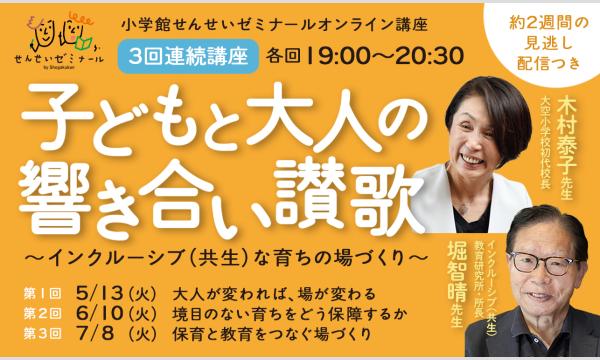

【イベント名称】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《3回連続講座》|小学館せんせいゼミナール

【対象】保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、保護者のほか、子育てに関心のあるどなたでもご参加いただけます。

【参加方法】オンライン(Zoomウェビナー形式)※第3回はZoomミーティング形式です。

【開催日時・各回予定テーマ】

第1回 5月13日(火)19:00~20:30「大人が変われば、場が変わる」

第2回 6月10日(火)19:00~20:30「境目のない育ちをどう保障するか」

第3回 7月8日(火)19:00~20:30「保育と教育をつなぐ場づくり」

※各回とも約2週間の見逃し配信付きです。

※各回の予定テーマは仮のもので、対話の中で柔軟に展開することになります。ご了承ください。

【個人受講料】全3回セット 7,500円(税込)/1名につき

>>個人受講のお申込はこちらから(Yahoo!PassMarket)

****************

★園・学校・施設単位でのお申し込みを承っております。ご希望の場合は下記「団体受講申込フォーム」よりお申し込みください。

【団体受講料】全3回セット19,800円(税込)/1施設につき

※受講人数制限はありません。

※お支払い方法は請求書払いとなります(国内施設のみ)

※グループ園の場合は1施設単位で承ります。

主催/小学館教育編集室