幼稚園・保育園と小学校の連絡帳、全然違うのをご存知ですか? 新一年生の保護者の「連絡帳ギャップ」を意識しよう

もうすぐ新年度。たくさんの新一年生たちが、あなたの学校にも入学してくるのではないかと思います。そこで是非気にかけていただきたいのが、保護者の「連絡帳」に関する意識です。幼稚園や保育園の頃に慣れ親しんだ連絡帳の感覚が小学校にそのまま持ち込まれ、一年生の担任が対応に苦慮するケースが増えています。教員と保護者の間に「連絡帳ギャップ」が生じている、と言えるのではないでしょうか? 新入学の時期こそ、保護者のみなさんに理解をしていただくことが重要です。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

連絡帳が抱える課題、その背景

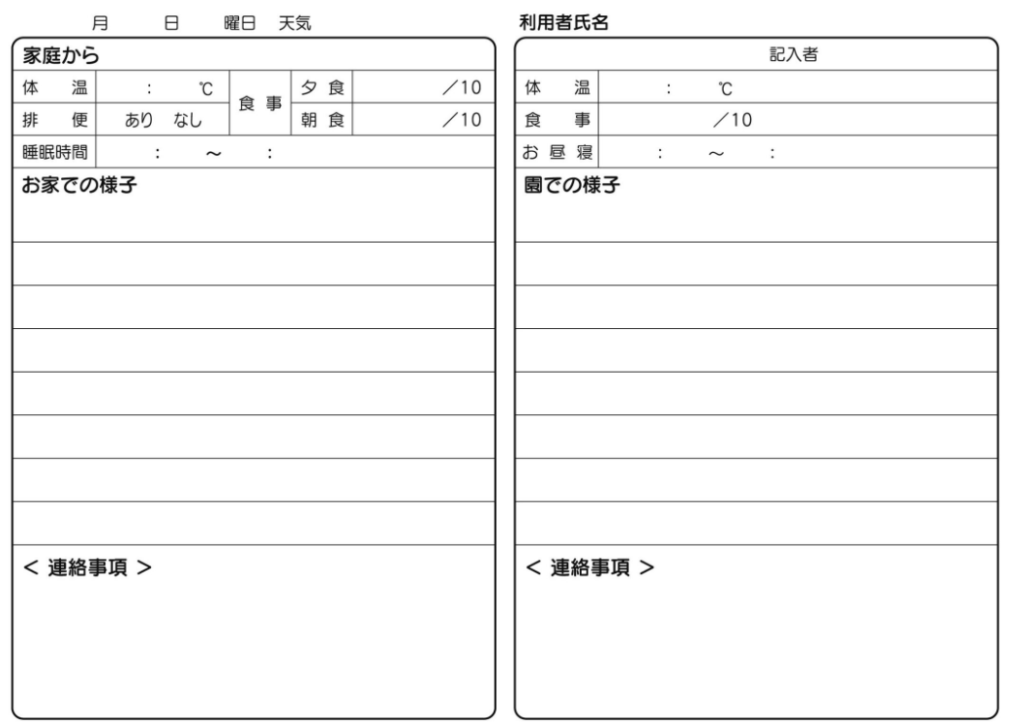

みなさんは、幼稚園や保育園では、どのように連絡帳が使われているか、ご存知ですか?

睡眠時間、食事量、排泄、機嫌、体温、遊んでいるときの様子など、園児の実態を記録して、家庭と園とを密につなぐためのコミュニケーション手段として機能しています。

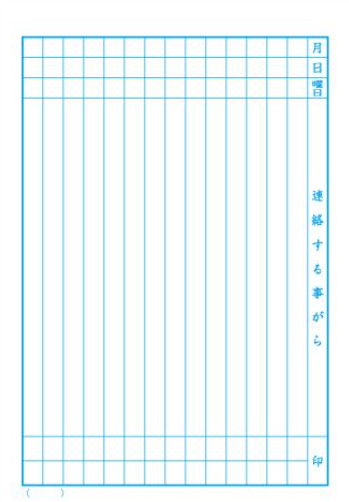

一方、みなさんもご存じの通り、小学校の連絡帳は大きく異なります。

小学校生活においては、学習内容の管理が中心となり、担任と保護者のやりとりだけではなく、児童自身が自分で書き、学習予定や学習内容を把握するという役割も生じてきます。

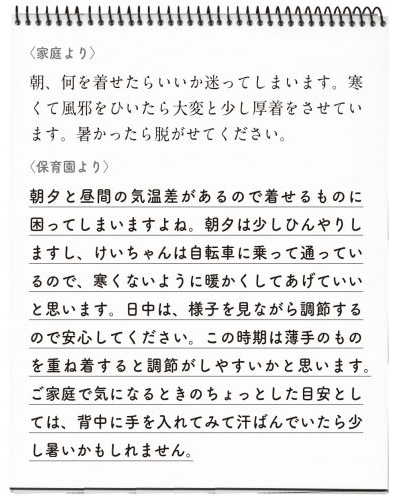

ところが、1年生になりたての児童の保護者は、幼児施設時代の延長で児童の実態を連絡帳に記入しがちです。その結果、担任が必要以上に細かい情報をやり取りしようとしたり、「連絡帳は隅々まで読んで、丁寧に返事をしなければならない」という認識が強まってしまうのです。

わたしが接してきた1年生の担任の方々は、常に連絡帳を持ち歩いてスキマ時間を活用しながら丁寧に返信していました。そして、非常に苦慮していました。

給食を3分ほどで食べて、残り時間を連絡帳対応に充てる、というようなスーパーマン対応をしなければならず、過剰対応が起こり得ます。

小学校における連絡帳とは、あくまで児童の学習・生活・成長をサポートするツールであるべきです。保護者が「児童の生活の全て」を書き連ねるものではなく、担任が毎日全てをチェックして丁寧に返事をするものでもありません。

このギャップを解消するためには、保護者や児童に対して、幼児施設と小学校での連絡帳のあり方を明確に区別し、理解してもらう必要があります。

連絡帳の目的と機能の違いとは?

⑴ 幼稚園・保育園・こども園の連絡帳

幼児施設の連絡帳では、家庭と園それぞれでの具体的な様子、連絡事項などが保護者・保育者間で日常的に共有されます。園児の成長や健康管理を第一に考え、詳細に記録することで、保護者が安心してわが子を預けられる状態をつくるのが大きな目的です。また、幼児期には自分で適切に伝達事項を書けることは難しいため、担任と保護者、つまり大人同士のコミュニケーションツールとしての比重が高まります。健康・安全確保の観点から、細やかな記録が歓迎されます。

⑵ 小学校の連絡帳

これに対し、小学校の連絡帳は「今日の学習内容」「宿題」「持ち物」「学級からのお知らせ」などを児童が自分で整理し、必要に応じて保護者と共有することを基本とします。すなわち、児童の自立と責任感を育てるための道具です。担任と保護者のやり取りとしては「欠席連絡」や「学習面での相談」「生活上の心配事」「行事予定の確認」「突発的な事案への対応」「個人的な依頼」など、ポイントを押さえたコミュニケーションが期待されます。

つまり、小学校の連絡帳では、児童自身が自分のことを表現し、自分の行動を振り返り、さらに翌日の準備を行うという学習ツール的性格が強い、ということになります。