「花まるエレメンタリースクール」流 子供が伸びる「叱り方」と「チーム対応」

どうしても子供を叱らなければならない場面で、どう叱るべきか――。そんな切実な悩みを抱える若手の先生方は多いはずです。フリースクール「花まるエレメンタリースクール」(略称「花メン」)のスタッフミーティングに密着し、子どもたちを伸ばす「叱り方」と「チーム対応」について聞きました。

目次

重要な場面でどう叱るのか?

花メンは、学校に行かない選択をした子どもたちが通うフリースクールです。過去記事は、コチラ。

花メンには、「哲学の時間」と称して、スタッフ全員で様々なことを深掘りしながら考えていく日があります。この日は、スタッフの一人、ユタカこと大辻裕貴さんの「叱ること」についての悩みの吐露から話が始まりました。

ユタカさんが悩んでいること

ユタカ 花メンのスタッフになって、1年が経ちました。この1年、子ども同士の喧嘩の仲裁に何度も挑戦してきました。でも、自分が仲裁に入った子ども同士が、翌日も別のことで喧嘩をしてしまうなど、両者の関係をスッキリさせることができない悩みを抱えることもありました。このようにうまくいかないことは多くありましたが、子どもたちと何度も話し合って、自分と子どもたちとの関係をつくり、喧嘩の収め方を1つ1つ学んできました。

そうして過ごしていたある日、「畑の出来事」が起きたんです。

畑での時間を過ごすことも多い花メンの子どもたち。ある日、ある子が農具で友達に殴りかかろうとしました。偶然近くにいたユタカさんは無我夢中で間に入り、何とかその場を止めることができました。

ユタカ あまりに大きな出来事だったので、殴りかかった子に対し、何から話せばいいのか分かりませんでした。自分なりに事の重大さを伝えたのですが、その子(仮にNとします)の心には全く響いていませんでした。

ハヤトカゲ(林隼人校長のニックネーム) Nは、ユタカに伝えられた後もケロッとした表情をしていたんです。「この子は事の重大さを分かっていない。次に似たような事が起きた時に、自制して立ち止まれるだうか?」と考え、「今、きちんと叱っておかないと!」と、思いました。

ユタカ その後ハヤトカゲが間に入って話をしたら、自分が話した時とは違い、Nの態度が大きく変わりました。最後にはNから、「殴りかかるのを止めてくれてありがとう」とお礼まで言われて……。その時にあらためて自分の至らなさを痛感しました。

― 「事の重大さ」を理解していない子に、それをどう伝えるか? ……難しいと思います。

ハヤトカゲ 「これをしたらどうなるのか」をイメージすることが難しい子は、一定数います。そういう子に対しては、「実際にそれをやってしまったらどうなるか」について、できるかぎり具体的なイメージを共有しながら話し合います。

本人がイメージをしっかり持つことができれば、それはその子にとっての「体験」になります。だから、その作業――子供と一緒に具体的なイメージを映像化すること――を、一緒にとことんやるんです。

リノ(女性スタッフ) 子どもと一緒にそういうイメージを共有している時のハヤトカゲ校長の表情には、鬼気迫るものがありますよ。

きちんと叱る時には意識を切り替える

ハヤトカゲ じつは僕はNのことが大事で、可愛くて仕方がないんです。でも、「ここは、きちんと叱らないと」という場面では、辛いけれど腹をくくります。

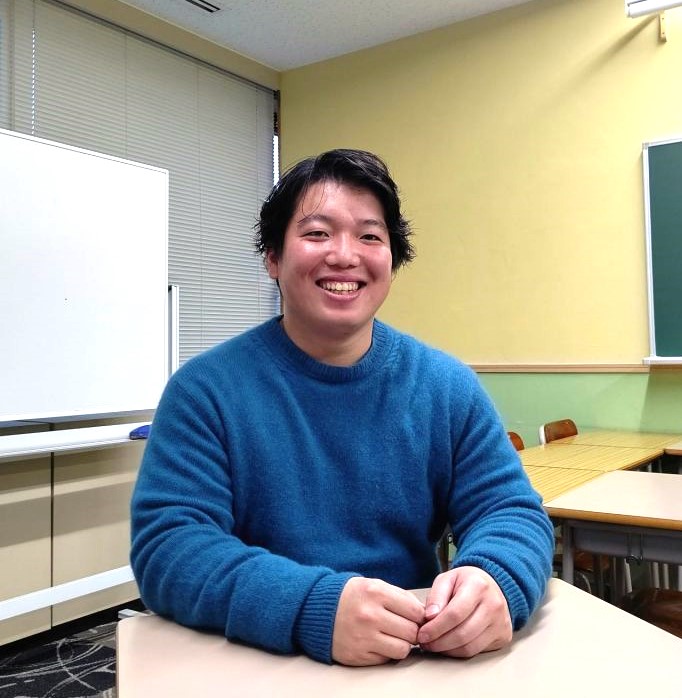

ハヤトカゲが「子どもを叱る場面」を再現してくれたので、以下、写真で追ってみます。

「叱る」と判断し、モードが切り替わる瞬間のハヤトカゲの表情は、真剣そのものでした。

ー なぜ、そこまで真剣に叱るのですか?

ハヤトカゲ 「その子の人生の、”今”、この瞬間」に対して強い責任を感じているからです。

教員の意識が「学級全体を見る」ことに向かい過ぎると、「個を叱るべき瞬間」を見逃してしまいがちです。ですから先生方には、「学級全体を見る」ことだけにとらわれず、「一人一人の子どもの人生の、”今”、この瞬間」を大切にしてほしいと思います。「自分は今、その子が成長した後にも残る、大切な瞬間に立ち会っているのだ」と意識してみてください。

子どもを叱るべき4つの場面

ハヤトカゲ 花メンスタッフは、「ほめること9割・叱ること1割」という集団です。

「叱る」ための大前提として、子どもたちとの信頼関係はしっかりと築いておきます。その信頼関係を築くため、教室の中に「隙」と「笑い」をつくる技術については、日々、真剣に追究し続けています(以下の過去記事参照)。

厳しい言葉も子どもにしみこむ!「花メン」流 「隙」と「笑い」をつくる技術

ー 花メンスタッフにとっての「叱るべき場面」の判断基準を教えてください。

花メンスタッフが考える「叱るべき場面」の例

- 相手を傷つけた(る)時。

- ごまかし・嘘がある時。

- 勘違いをしている時。

- 人に対してのリスペクトがない時。

1 相手を傷つけた(る)時は、もう絶対に叱る!

ユタカ Nが農具で友達に殴りかかりそうになった時は、「これは絶対に叱る場面だ!」と思いました。でも、僕は本来、怒らないというか、怒れない性格です。社会人になった今もアメフトを続けていて、これまでずっと「体育会系の環境」の中で育ってきましたが、同期の中には感情を露わにして後輩に接する人がいました。そんな人たちを見ていて、「俺は他人に対して、あそこまで昂ぶった感情を露わにできない…」と感じ、それがコンプレックスで、悩んでいました。

けれどもある時、ハヤトカゲからこんなふうに言われたんです。

その子が6年生だったら、義務教育が終わるまであと3年しかない。義務教育が終わったら社会に出ていく可能性もある。だからこそ、「子供だから」という理由で「伝えるかどうか」を悩むな! 社会に出た時にその子自身が困るんだから、その子のためにきちんと叱れ!

ユタカ そう言われて内省してみると、「低学年だから大目にみよう」とか「小学生を厳しく叱りすぎるのはどうかな」といった「心理的ストッパー」が自分の中にあったことに気がつきました。

でも、中学生になれば部活動も始まり、社会的なコミュニケーションはより重要になります。内省しながら一つ一つ自分で考えていくことで、ようやく「きちんと叱る」ということが肚に落ちました。

2 ごまかし・嘘がある時

ソウタ(男性スタッフ) 社会に出た後、「自分が悪かった」と責任を認めることができる人には、他責思考の人とは全く違う未来が広がります。僕は幼少期からサッカーを通して、様々な個性やこだわりをもった人と出会い、監督や先輩から”カッコイイ”生き方を肌で教わってきました。「人として、こう選択するとカッコイイ!」という軸が自分の中にあるんです。本当は自分が悪いのに、それを素直に認められずごまかしたり、その場逃れの噓をつくことは、人としてカッコよくありません。僕は、子どもたちにカッコ悪い人間になってほしくはないですし、カッコ悪い人生を歩んでほしくない。だから、率直に伝えます。

それ、本当に心の底から良いと思ってるの? 俺は全くカッコよくないと思うぞ!

ソウタ 一方で「子どもは嘘をつく」ということも、百も承知しています。だから、「二度と嘘をつくなよ」とは言いません。自分がごまかしをしたり嘘をついたりしたことで、誰が困るのか? 何が起きるのか? そこを本人が理解できていないのであれば、嚙み砕いて伝えます。とりわけ「自分を守るために仲間を売る嘘」には敏感です。将来的に最も信頼を失う行為ですから。

3 勘違いをしている時

ソウタ 今は、子どもたちが尊重されすぎている時代だと思っています。僕は本が大好きなんですけど、書店で不登校関連の本を見ると、「見守りましょう」「子どもの意見を尊重しましょう」といった内容のオンパレードです。

そんなことは、もちろん僕も分かっています。でも、子どもたちの意見を尊重している『だけ』で、たくましく育ちますか? 不登校の子は変わりますか? 不登校児童・生徒数34万人という現実が、「答え」だと思います。

例えばこの時期(取材は2月末から3月頭)、花メンではグラパ(卒業式)に向けて歌の練習をしていますが、「今日、気分が乗らないから」と、真剣に歌わない子がいたとします。

グラパの歌は「みんなで作っている1つの作品」ですから、不真面目にやっている子がいたら、作品が台無しです。そんな状態の作品を見た来賓はどう思うか? (送り出される側の)6年生は、どう感じるか? それをイメージできないというのは、単なる「わがまま」です。だから、僕はこう伝えます。

自分のわがままで全体を「台無し」にしているよ。勘違いするなよ。

単なる「わがまま」はきちんと叱る

ソウタ もちろん僕らにだって、「自分だけの時間」は必要です。でも、「みんなでグラパの練習をしている時間」は、「自分だけの時間」ではないでしょう? でも「自分だけの時間」だと思ってしまう子がいる。それは勘違いだから、ストレートに「勘違いするなよ」と伝えます。

4 人に対してのリスペクトがない時

ソウタ 基礎学習の授業の中で実際にあった例ですが、漢字を使ったゲームでみんなが白熱している時に、ある子が負けてしまいました。これまで楽しく取り組んでいたのに、彼は負けた事が悔しくて、怒りのスイッチが一気に入り、声を荒らげてしまいました。

このゲームつまんねぇ!

ソウタ これまで一緒に楽しく取り組んでいた仲間も、対戦相手もこのゲームを用意した先生も、そんな言葉を聞くとすごく悲しくなります。たとえ負けた腹いせで言っていたとしても、聞いた人たちの心は穏やかではありません。

こういうタイプの子に対して、学童期のうちに「ちょっと待って。それおかしくないか?」と伝えることは、めちゃくちゃ重要です。不登校になるほどの「エネルギー値の高さ」や「尖った個性や才能」を持っている子の中には、「叱るタイミングを逃さない!」で関わることが重要な子がいます。