画像生成AIを使って理科の観察をバージョンアップ!

近年急速に進化し、私たちの生活にも浸透しつつある生成AIの技術。今後の社会での広がりを見越し、教育現場での活用も積極的に考えていく必要があるでしょう。今回は、画像生成AIを活用して、小3の理科の授業を例に子供の観察する力を伸ばす実践を紹介します。

執筆/滋賀県公立小学校教諭・田中直毅

目次

1.はじめに

小学校3年生の理科の観察では、生物の「色」「形」「大きさ」について調べることが多くあります。ホウセンカであれば、種まきの前に、種子の色、形、大きさを観察します。さらに、育ってくると草丈(大きさ)、花や葉の形、花や葉の色などを観察します。このときに子供が観察した言葉をプロンプト(指示文)として使用して、AI画像生成をすると、どのような結果になるのでしょうか。この実践では、花のAI画像を生成することを通して、観察対象のどのようなところに注目すればよいかを考えます。

2.実践の内容(取組と工夫、実践の特長)

(1)事前準備・使用する生成AIについて

実践学年:小学3年生 単元:花がさいたよ

この単元では、花が咲いた植物を観察することで、種まきをしてから、ここまでの生長を振り返ります。本校では、3年生がホウセンカを育てていますが、他の学年がヘチマ、ゴーヤ、ヒマワリを育てているので、そちらも並行して観察しています。

使用する画像生成AIは、画像生成にかかる時間や、日本語で入力できるかなどを加味し、選定します。AIの種類は日々増えているので、どのAIを使うことがよいかは事前にシミュレーションしておくことがよいでしょう。

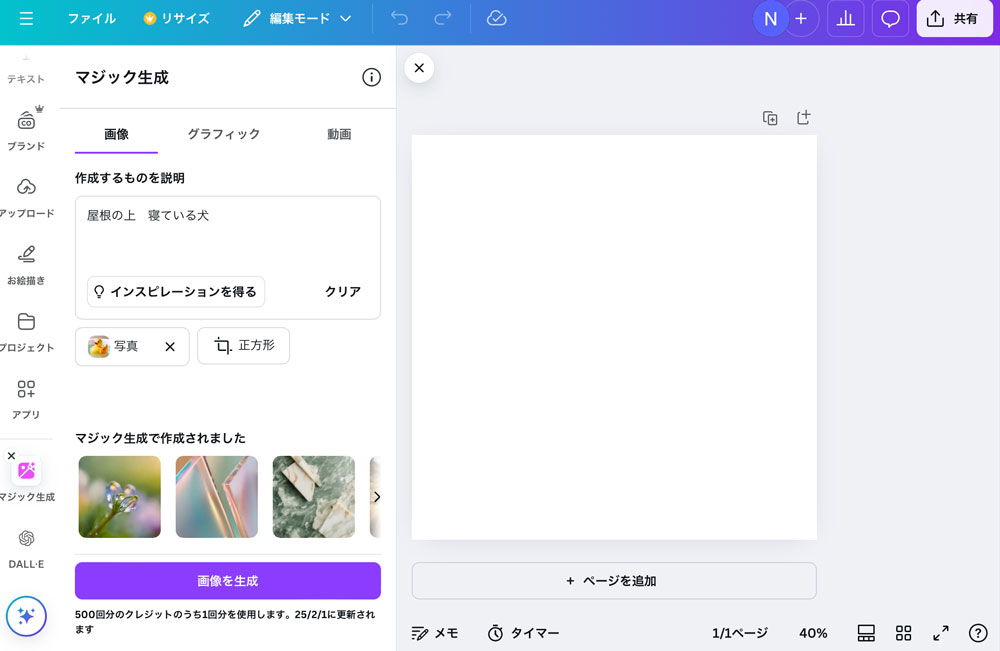

今回使用する生成AIは、Canvaの「マジック生成」です。画像生成の方法は、写真1の左上の「作成するものを説明」に生成したい画像のプロンプトを入力します。そして、下の「画像を生成」を押すだけです。

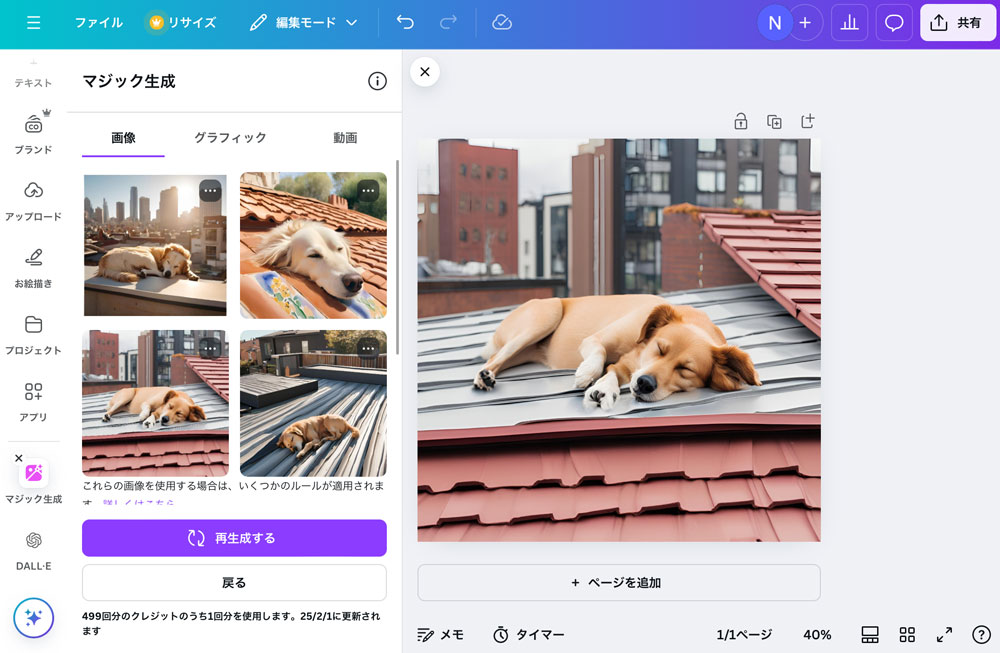

すると、写真2のように4枚の画像が生成され、選んだ画像を右側に大きく表示することができます。ここでは、「屋根の上」「寝ている犬」の例で画像生成をしています。

今回はゴーヤの花を画像生成の対象とした授業を紹介します。

生成の際の注意点として、多くのプロンプトを入力してしまうと、どんどん目的の画像からかけ離れていって、収拾がつかなくなってしまうことがあります。そのような場合もあることも考慮して、子供たちから出てきたプロンプトは多くても5つ程度に集約したほうがよいでしょう。

(2)指導の実際

①1回目の観察(ゴーヤの花)

子供は、「育ててきた植物の花を詳しく観察しよう」というめあてを知り、畑で「花の色」「花の形」「花の大きさ」などに注目をして観察します。観察したことを教室へ持ち帰って、ゴーヤの花の特徴を発表します。「黄色の花でした」「花びらは丸かった」「小さい花でした」といった発表が続きます。

そこで、次のように発問します。

「この言葉をプロンプトに使って、画像生成するとゴーヤの花ができるでしょうか」

このときの授業では、子供の意見は二分されました。ゴーヤの花になるという意見と、ならないという意見です。

②それぞれの意見

生成される画像は、どんな花になるかを話し合います。ゴーヤの花になるという子供の意見は「ゴーヤの花を見て記録したものであるからゴーヤになる」というものでした。

ゴーヤの花にならないという子供の意見は「同じような花は他にもあるから」というものでした。

③1回目の画像生成

いよいよ画像生成です。観察の結果、子供たちから出された3つの言葉「黄色の花」「花びらは丸い」「小さい花」をプロンプトとして教師のタブレットで「マジック生成」に入力をします。すると下の写真のように生成されました。

このようにゴーヤの花とは異なる生成結果になりました。これには、ゴーヤの花にならないと考えていた子供も驚きを口にしました。そこで、「他にもどんな特徴をプロンプトに入力すればゴーヤの花に近づくのかな」と揺さぶりをかけます。すると、意見が飛び交いました。「花びらの枚数は何枚だっけ?」「大きさをcmで言いたい!」「もう一度観察に行きたい!」子供の心が激しく動いた瞬間です。

④2回目の観察

1回目の画像生成の結果を受けて、どのようなところを詳しく観察すればよかったのかをペアで話し合います。花びらの枚数、真ん中(おしべ・めしべ)の色、花びらのしわの様子など、詳しく観察したいことを出し合った後、再び観察しました。「花びらは、真ん中のほうでつながっているよ!」などと、1回目の観察では気付かなかった新たな発見に胸を躍らせ、友達と共有する姿がありました。

⑤2回目の画像生成

新たな視点で観察して帰ってきた子供たちは、早く言いたくてうずうずしていました。全体で共有した結果、プロンプトには「黄色の花」「花びら5枚」「花びらにしわ」「花びらは小さい」の4つを選択しました。すると次の写真のように生成され、すべての児童が、1回目よりもゴーヤの花に近づいたと感じました。

(3)その後

今回は、「花」のみを生成する実践でした。花と同時に葉や茎の特徴を入力しようとすると多くのプロンプトが必要です。そのため、反映されないプロンプトがあったり、入力者の意図と違う画像が生成されたりすることがあり、葉や茎は画像生成の対象としませんでした。しかし、後日、「葉」だけを生成するために、詳しく観察する子供がいたので、その子供が観察した言葉を使ってゴーヤの「葉」だけを生成すると、似ている葉を出力することができました。