【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯3「思い込み」を捨て、「誰も責めない」と決めよう

不登校児童生徒数が増加を続ける背景には、「令和の子どもたちと、昭和型の学校システムとのミスマッチがある」と、不登校・いじめ対応の第一人者・千葉先生は言います。この連載では、そんな令和型不登校への対応を、「トライアングル・アプローチ」と名付け、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案していきます。今回は理論編の第3回です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

北風を生み出すもの

新年を迎えました。今年は巳年ですね、

ヘビと言えばこんなエピソードがあります。不登校の生徒が夜の学校にチャレンジすることになりました。その子の好きなものの一つに爬虫類がありましたので、担任の先生はその子が喜びそうな画像を検索しました。実は私は爬虫類が苦手なので、隣で「うえっ」とか「うぷっ」とか言いながらパソコンの画面を見ていました。すると担任と私がともに悲鳴をあげるような画像に出会いました。長いモノが大量にからみあっている画像です。ところが、それは連なったウインナーが鍋で茹でられている画像でした…。

私たちは、過去の経験をもとに現在を反射的にとらえます。

授業中に課題に取り組まず、机に伏せている生徒がいたら、「むむ、怠けている」と感じ、「ちゃんとやりなさい」と声をかけることでしょう。それは反射的な反応であり、積み重なると「伏せている」=「怠け」という思い込みが生じます。ちなみに生徒指導の巧みな先生ほど「体調が悪いのかい?」と優しく聞きながら、その子の抱えている困り感を探っていくことでしょう。

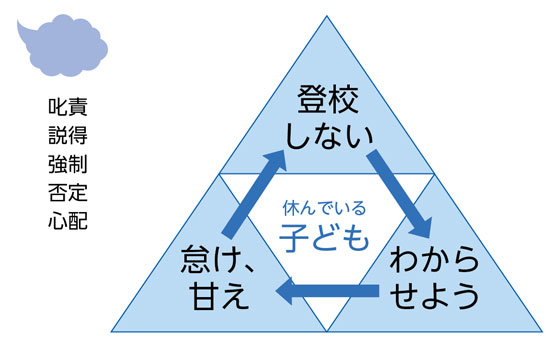

不登校に関しても同じようなことが言えます。病気でもないのに家で休んでいると聞くと、「むむ、怠けている」と反射的に教師は思ってしまいます。「怠け」や「甘え」から登校しない。そう捉えると、本人を諭し、行動を改めさせようとするでしょう。

他の子たちも頑張っているのだから、あなたも頑張りなさい。

休んでいると勉強も遅れるし、後で困るよ。

これらの言葉で行動が変わることはありません。実際、子どもはそう思って頑張ってきたのです。しかし、無理が重なって登校できなくなっている状態なのです。

厳しく言っても行動が変わらないと、教師はひどい「怠け」や「甘え」だと感じます。そこで家庭の協力のもと、さらにプッシュしようとするでしょう。

しかし、このアプローチでは行動に変化は見られず、むしろ悪化します。

北風ストローク

上手に休息をさせると、多くの不登校は回復します。教員の理解不足が不登校状態を長引かせる場合があることに、学校は謙虚さを持つ必要があります。残念ながら経験年数が長くなればなるほど「怠け」という思い込みが強くなり、そこから北風アプローチが生まれていくのです。

仮説をもとに観察する

では、どうすればよいのでしょう。いったん「怠け」という思い込みを捨てることです。この思い込みを持ったまま子どもを見ると、行動の全てが怠けに見えてきます。そこから効果的な手は打てません。

必要なのは思い込みではなく、仮説を立てることです。

この子は不安や負担が積み重なったから、心と身体がすくんでいるのではないだろうか。

このような仮説をもとに、これまでの行動を振り返り、本人の話を聞くと、回避しようとしているものが何なのかが見えてきます。

でも、あの子は元気いっぱいだったしなあ。不安だったとは思えないなあ。

そう思う人もいるでしょう。不安な子どもは、いつもビクビクしているとは限りません。不安で落ち着かず、ハイテンションになっていることもあります。

たしかに、友達と一度口喧嘩をしたけど、あれくらいならなあ。

そう思う人もいるでしょう。大人にとって、些細なことでも、子どもの受け止めは別です。

口喧嘩をしてひどい言葉を一度言われたとします。もし、その悔しさ、怒り、悲しみを吐き出す相手がいなければ、それは心の中で繰り返されます。自分自身で100回繰り返されたのなら、1回の悪口も100回言われたくらいのダメージを与えるのです。

そうすると、「また言われるかも」と不安を感じてしまいます。

教室で叱る場面はあったけど、本人は叱られることもなくいい子だったのになあ。

そう思う人もいるでしょう。繊細で優しいタイプの子どもは、他の子どもの感情も背負い込んでしまいます。毎日毎日誰かが叱られている場面を見ていると、毎日毎日自分が叱られているような感覚になるのです。朝から帰りまで叱責される毎日なら、身体もすくんでしまいます。

不安な様子はなく一生懸命勉強に取り組む子だったのになあ。

そう思う人もいるでしょう。良い子の息切れタイプと呼ばれる不登校もあります。燃え尽きるまでやらないと気が済まないというのは、根底に完璧主義や不安の問題を抱えていることもあります。

どうでしょうか。「怠けている」と決めつけてしまうと、責める思いになります。ところが不安や負担の蓄積だと考えると、教師自らのあり方や学級経営を振り返ることにつながるのではないでしょうか。

仮に不登校につながるような不安な状態が見つからないとしても、休むこと自体が不安につながります。

こんなに休んでいて大丈夫だろうか。

授業に出てないから勉強がわからなくなってしまった。

友達にサボりだと思われるんじゃないか。

みんなから置いていかれる。

将来どうなってしまうんだろう。

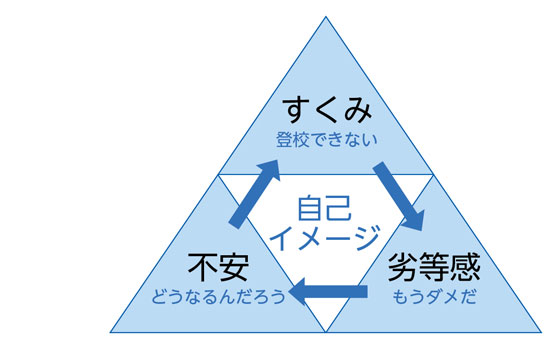

すると次の図のような悪循環に陥ります。

この悪循環を後押ししているものは、大人からの不安をあおる言葉です。いずれにせよ、不安にどう対処するかが不登校対応の要なのです。

不登校が持続する悪循環