教師も子どももハッピーで創造的になれる探究学習、SEMとは? その基本の「き」

大学入試の変化もあり、今後ますます重視されていく、総合的な学習の時間における探究学習。課題を設定するだけでも悩ましく、その指導や支援に教員の力量が求められる学びです。今回は、そうした探究学習をより充実させるためのヒントとして、先生も生徒も楽しく創造的に学ぶことができる才能伸長教育「SEM」という教育モデルをご紹介します。日本スクールワイド・エンリッチメントモデル協会の知久麻衣さんと上田志穂さんにお話をうかがい、記事を構成しました。

監修/松村暢隆(関西大学名誉教授)

目次

エンリッチメント(拡充)を行い、学校全体の質を上げる

知久 SEMとは、The Schoolwide Enrichment Modelの略で、全校拡充モデルと訳します。アメリカ・コネチカット大学の教育心理学者、ジョセフ・S・レンズーリ教授(以下、敬称略)らが40年ほど前から開発をスタートし、世界中で取り入れられている教育モデルです。

拡充と早修について

「エンリッチメント(拡充)」というのは、通常のカリキュラムの学習内容を広げて深める(拡張・充実の)指導・学習方法を指す教育用語です。日本では小学生が中学の数学を自由に先取り学習しても、上位学年科目の「早期履修・単位修得」の措置はないため、ギフテッド教育の「アクセラレーション(早修)」ではなく拡充になります。SEMは、学校ぐるみですべての児童生徒の個性を活かす拡充のモデルとして提唱されました。(松村教授)

理念

知久 レンズーリは、もともとは公立学校の先生でした。教育現場から生まれたSEMの理念を、大きく3つの柱で整理します。

- 学校は、楽しい場であるべき

- 学校は、個々の才能を伸ばす場であるべき

- 創造的プロデューサーの輩出

1 学校は、楽しい場であるべき

学校は生徒だけでなく、教師にとっても楽しい場にすることが大切である。先生がハッピーでない職場は、生徒もハッピーになれない。先生も創造的になり、全校で楽しく拡充しながら個性を伸ばす。

2 学校は、個々の才能を伸ばす場であるべき

貧困家庭や移民、マイノリティの子どもたちも通える公立校で実施できる才能伸長の手法を研究開発した。

3 創造的プロデューサーの輩出

AIにできないことが、「創造」だ。AIの時代を生き抜くには創造的思考が最重要。SEMを利用した生徒とそうでない生徒では、創造性の伸びに差が出たというイタリアの実証報告もある。

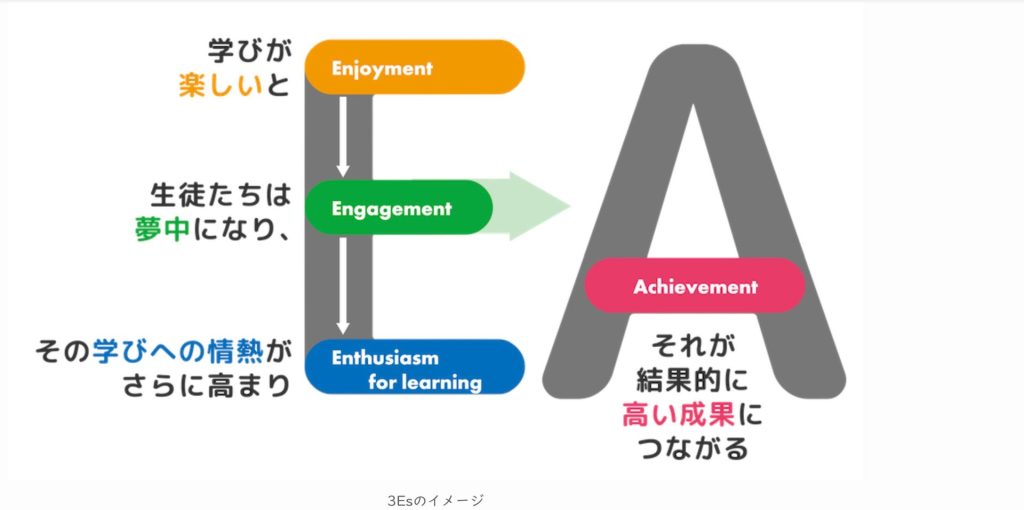

めざすは3Es(スリー・イーズ)

ー 学校は教師にとっても楽しい場! ワクワクするフレーズです。

知久 レンズーリは、それを3Es(スリー・イーズ)と表現しました。以下、私たちが作成した「レンズーリのインタビュー動画」から、レンズーリ自身が3Esを語っている部分を抜粋します。

【日本語字幕有り】ギフテッド教育、才能教育、個性化教育のパイオニアに聞いてみた

レンズ―リ Enjoyment(楽しみ)がEngagement(愛着、思い入れ)につながる。まるで誰かや、何かに恋に落ちたときのようです。全身が化学反応を起こし始めるような感覚、それがEnthusiasm for learning(学びへの情熱)へとつながっていくのです。

私たちの活動でわかったことは、こうしたことは生徒だけでなく教師にも当てはまるということです。我々が3Esと呼んでいるものです。

多くの子どもたちは勉強が嫌いです。たくさんのことを頭に詰め込んで、覚えたかどうかをテストされるからです。この3Esは教師にも当てはまります。もし教師自身に「好きなことを自分が教えたいように教える」機会が与えられるなら、もっと情熱的な教師が増えることでしょう。教育現場における悲しいことの一つは、学習スキルだけを授業で扱うようにと教師を育成しすぎてしまったことです。

興味関心が起点の探究学習モデル

ー 教師自身が、好きなことを自分が教えたいように教える……。そんなこと可能なんでしょうか?

上田 最近「やらされ探究」という言葉を耳にしますが、この「やらされ探究」になってしまっている原因は、先生方が、大人目線で「探究にふさわしい」と思い込んでいる課題を画一的な手法で探究させているからだと思います。もしかしたら、先生方も、押し付けられた「探究」をどう指導していけばいいのか、迷われているのかもしれませんよね。

探究は、そもそも「自分の好きや興味」からスタートするものです。

上田 先生方は、探究の課題探しだけでも大変だと思います。そうであるなら、いっそ発想を転換して、「『それぞれの子どもの好きや興味』から探究を始めてみませんか?」とご提案したいです。

ー 子どもの好きや興味から探究をスタート、するんですか?

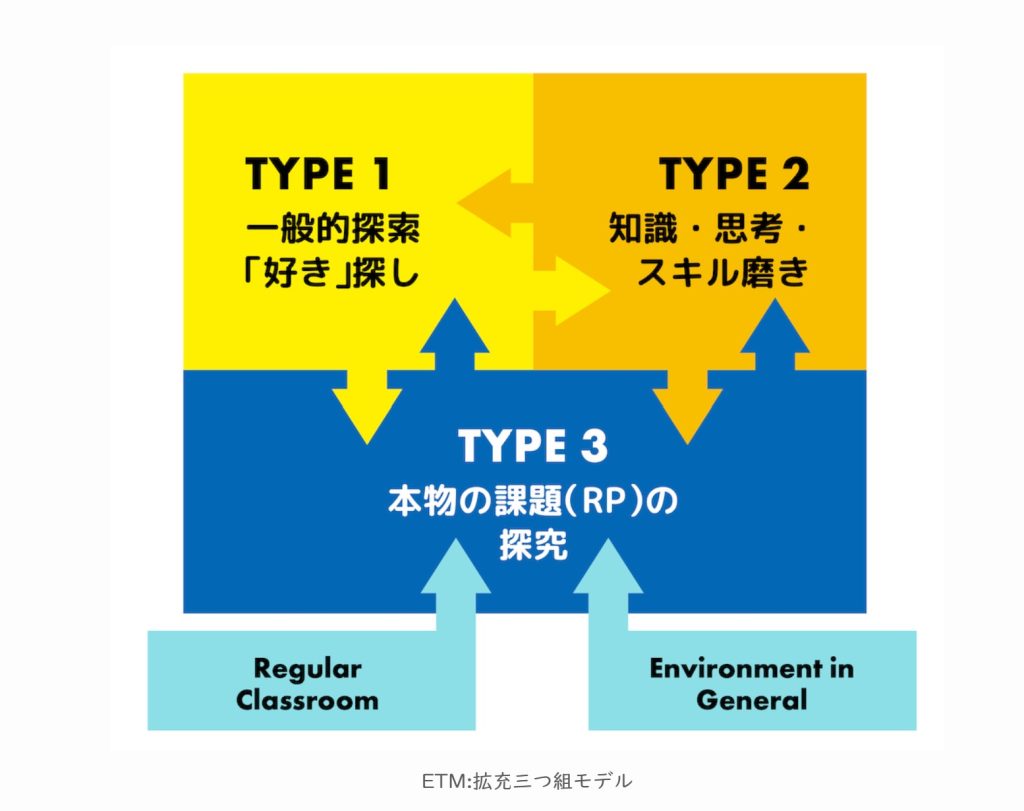

知久 はい。今回は、「SEMの基本の『き』」ということですから、「好き」探しの手法をご紹介します。SEMの中核を担う、拡充三つ組モデルと訳される「ETM(Enrichment Triad Model)」です。

- TYPE1 一般的探索「好き」探し

- TYPE2 知識・思考・スキル磨き

- TYPE3 本物の課題(RP)の探究

知久 ETMには、TYPE1、TYPE2、TYPE3の3種類の拡充活動があります。これは拡充の種類の名称で、番号は重要ではありません。単なる名称なので「x、y、z」にしても「イ、ロ、ハ」にしても大丈夫です。

TYPE1 一般的探索「好き」探し

知久 あらゆる刺激や体験がTYPE1になります。社会見学、遠足、修学旅行、博物館、動植物園、科学館、水族館、美術館、ギャラリーやコンサート。本、漫画、動画、ゲーム、TEDトーク、ゲストスピーカー。他にも各種習い事、日常的な家事、外食、交流などがあります。

体験後、意識的な働きかけをすることで「体験」を「学び」へつなげます。

TYPE2 知識・思考・スキル磨き

知久 体験の後、知識、思考、スキル磨きをします。例えば、特定の知識や、興味の対象分野の学びを深めたり、特定の技術やスキルを練習したり習得したりします。

ー タイプ2について、もう少し具体的に教えて下さい。

知久 たとえば、TYPE1で「ボカロが好き」とわかったら、ボカロ業界について調べてみる(深掘り)、作曲してみる、歌えるようになってみる(スキル磨き)などがあります。

私たちがSEMの手法で学びをサポートしている子どもたちには、学校に行けない(いわゆる不登校の状態の)子どももいます。文部科学省の方針と同じく、私たちはゴールを「登校」にしているわけではありませんが、「好き」をサポートするだけで、結果的に登校できるようになった子が何人もいます。

ー 不登校の子が、登校!?

知久 それぞれの子どもの中にある「好き」を肯定し、私自身がそれに心から興味や関心を持ち、「どうやって学んでいこうか」と一緒に学ぶ気持ちで子どもの学びをサポートしています。そんな関係性の中で、子どもたちは自分の学びを通して自分自身に自信を持ったり、一歩踏みだす気持ちが湧いたりして、他に何もしなくても、登校できるようになったんです。

ー 「好き」の尊重は、その子の「存在の肯定」なんですね

知久 はい。「その子の中にある『好き』の出口、出力方法を一緒に探す、ただそれだけで、こんなに子どもが元気になるんだ!」ということを、目の前にいる子どもたちから教えてもらっています。

TYPE3 本物の課題(RP)の探究

知久 ETM導入の最大のメリットであり、調べ学習と一線を画す特徴は、TYPE3プロジェクトに挑戦できることです。ただし、TYPE3に挑戦する生徒は、アメリカの実践でも全体の20%~25%程度です。挑戦しない子はTYPE3プロジェクトに取り組む準備がまだできていない、つまり「まだその時ではない」だけであり、能力が劣っているということではありません。

TYPE3では子どもたち自身の「好き」や興味関心を核に知識やスキルを得ることにとどまらず、自分で意欲や動機を持って学びに関わり、学びの内容や進め方を自分の意思で選びます。

ー TYPE3から、TYPE1、2へも矢印が向いています。これは、どういう意味でしょう?

知久 TYPE3の子どもの探究のアウトプットが、TYPE1の子どもの探究の拡充につながる可能性もあるからです。たとえば、学級に「〇〇博士」みたいに特定の分野で自分なりの視点を持っている子はいませんか? その子が独自の視点で調べた壁新聞を教室の一角に貼っておくと、それに対して興味を持つ子が出てくる、みたいなイメージです。

学校の先生が「SEMを取り入れたい」と思ったら?

ー SEMやETMの理念は素敵ですが、学校現場に導入するのはハードルが高そうです。

上田 SEMの理念に共鳴して下さる方は多いのですが、「ハードルが高い。自分だけでは無理」という声が必ず出てきます。そこで、私たちは出張授業のような形でSEMを導入するお手伝いをしています。出張授業のご依頼については以下のサイトをご覧ください。

日本スクールワイド・エンリッチメント・モデル協会へのご依頼について

上田 SEMには、ETMを本格的に導入する手始めとして、「拡充クラスター」というグループでの探究活動の手法があります。日本の学校のクラブ活動と形式は似ていますが、同じ興味関心で集まったグループで協働的に探究を進め、必ず発表まで行う点がクラブ活動とは異なる点でしょう。

拡充クラスターの導入は、SEMスペシャリストがサポートします。学校外からSEMスペシャリストを招くことで、先生方が基本から学ばずともSEMを気軽に導入する仕組みが既に備わっています。

知久 レンズ―リは「誰もが平等に受けられる公教育こそ才能伸長の場であるべきだ」と一貫して主張しています。ゆえにSEMはどんなカリキュラムにも導入・注入できる柔軟なモデルです。私たちは、SEMの理念の下、「それぞれの学校に最適なオーダーメイドのプラン」を提案します。