スッキリ環境で能率10倍UP!教師の収納整理術

多忙を極める教員の仕事。ふと気がつくと、机の上には授業で使うワークシートやプリント類、鉛筆やのりなどの文房具類でゴチャゴチャ…ということはありませんか? 小学校現場教師発の、仕事効率も上げるリアルな整理術を10 のポイントで紹介します!

監修/東京都練馬区立小学校教諭・吉田みなと

目次

お悩み解決! 10のポイント

①マイルールをつくる

まず、教室全体を見渡して、全体像を把握します。棚や教卓の位置から「プリント類はこの場所に収納する」「教科書やドリル類などよく使うものは、すぐ手に取れる近い場所に保管する」など、マイルールを決めます。場所を決めたら必ずそこへ戻すようにすれば、いつもきちんと片付いている状態をキープでき、「あれ…、どこだっけ!?」と探す手間もなくなります。

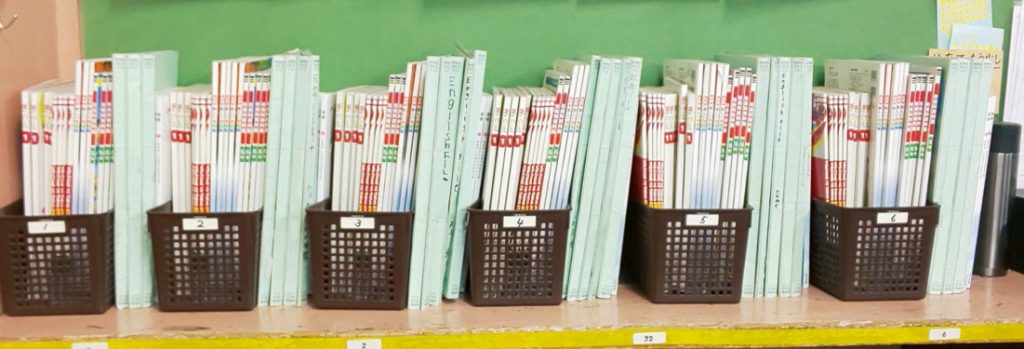

②集配物を班ごとに

ワークシートやノートは、班ごとに集めます。各班の「集めリーダー」の子供にノートや冊子を開いた状態で集めてもらうだけでOK。班ごとにまとまっているので、「〇〇さんのノートはどこにいった!?」という迷子も防げます。そのうえ、収納も採点も返却もラクラク。

③小物類は教卓の引き出しにしまう

小物類は、教卓の引き出しに収納します。子供たちに貸し出すことの多い鉛筆や消しゴム、のりなどは手前に、画びょうやはさみなど危険なものは奥にしまうのがコツ。チョークも引き出しにしまうのがおすすめ。黒板の周りにチョークを置かなければ、子供がいたずら書きすることも防げます。ちなみに、貸し出す文房具には、「先生」のシールを貼っておきます。すると、子供たちも借りたものだと認識できるので、きちんと返ってきます。

④教卓の上にはなるべく物を置かない

少し油断すると、教卓の上はさまざまな物があふれてしまいがちに。あえて「物を置かない」と決めれば、見た目も気分もスッキリします。

⑤子供に整理整頓の必要性を考えさせる

どうして整理整頓が必要なのか、整理整頓するとどんなメリットがあるのか、子供たちに考えさせ、納得させることが大切です。納得すれば、子供たちは動いてくれます。例えば、イスの出し入れ。「イスを奥まで入れておくと、どんないいことがあるかな?」と問うと、「机と机の間が歩きやすい」「避難するときにスムーズ」とさまざまな意見が出るはず。子供たちに考えさせたうえで、体育や音楽などで移動する際もこまめに声をかけると、イスをきちんと奥まで入れることを徹底できます。

⑥「忘れ物(落とし物)箱」は置かない

「忘れ物(落とし物)箱」を設置している教室は多いようですが、本当に必要かどうか、見直してみましょう。誰の物か分からないからと、ひょいひょいと気軽に「忘れ物(落とし物)箱」に入れる習慣が子供たちに付いてしまうと、結局は、問題が解決しないで物がたまっていくことになりかねません。「先生、消しゴムが落ちていました」と言われたら、「落ちていた場所の近くで、消しゴムをなくした人はいない?」と聞いてみましょう。きっと、「あ、私のだ!」と心当たりの人が見付かるはず。落とし物はその時、その場で解決すれば、「忘れ物(落とし物)箱」がなくても大丈夫なのです。

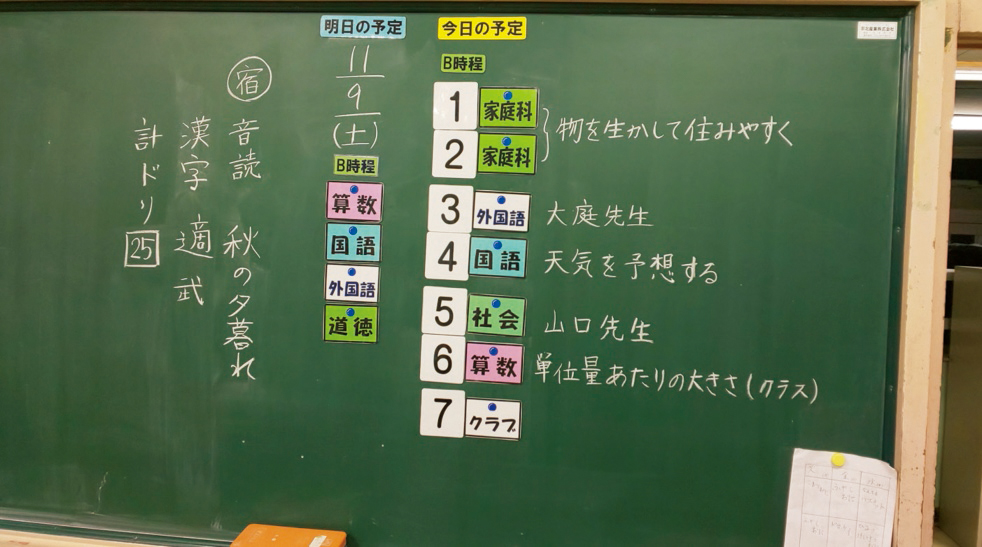

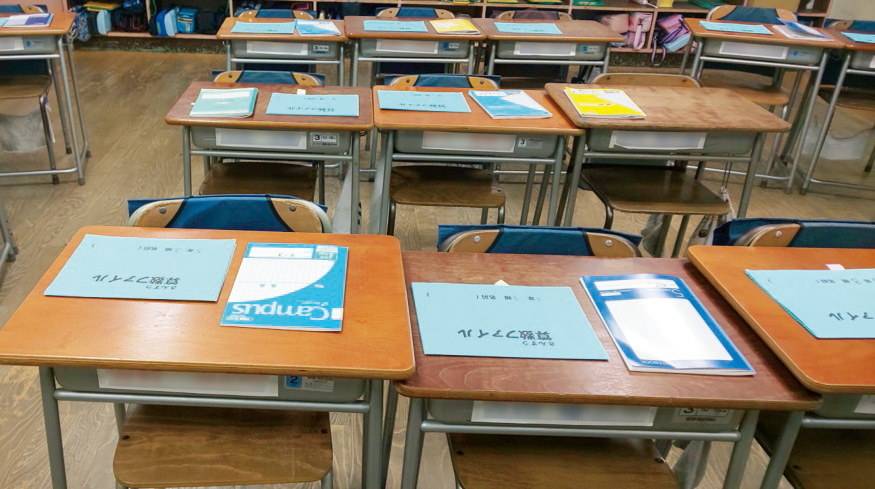

⑦朝・放課後の時間の使い方

朝、子供たちがスムーズに授業に入れるように教室内を整えておくと、心に余裕をもって子供たちを迎えられます。そのために、前日の放課後に、子供たちに返却するノートやプリント類などの配付物を机の上に置いておくのがおすすめ。また、今日の日程と明日の予定をサイドの黒板に書いておき、朝、登校した子供たちにすぐに連絡帳に写させると、子供たちも見通しをもって過ごせます。

⑧ファイルはタイトルを付けて管理

今後、参考になると思われる書類は、行事ごと、学年ごとに分けて、ファイリングを。表紙や背表紙には、シールなどでタイトルを付けると後で探すときに苦労しません。また、ファイルは積み重ねると後で探すのが大変になります。背が見えるように立てて収納しましょう。ちなみに、ファイルは紙製ではなく、耐久性のあるビニール・コーティングのものがおすすめです。

⑨「要・不要・迷い中」の三つに分類

いつの間にか、書類はたまってしまうもの。まず、自分で要・不要を見極めることが大切です。困るのは、「いつか必要になるかも…」と捨てることを迷う場合です。そういうときは「迷い中」に分類するのがおすすめ。少し時間が経った後で見直すと、あっさり要・不要の判断が付くことも多いはず。

⑩周りの先生の収納術を真似する

整理整頓のコツは、すぐには身に付かないもの。周りの先生の様子を見て、「いいな!」と思った収納術を取り入れていくことで、少しずつできるようになっていきます。「整理整頓が苦手だから…」と諦めないで、努力を続けていくことが大切です。