樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯11 北海道千歳市立みどり台小学校 「すがたをかえる大豆」「食べ物のひみつを教えます」(第三学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第11回。今回のカバTは、北海道千歳市を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第11回】 北海道千歳市立みどり台小学校

「すがたをかえる大豆」「食べ物のひみつを教えます」(光村図書3年)

授業者:大根田 博 教諭

訪問日:令和6(2024)年11月18日(月)

訪問の概要

千歳市立みどり台小学校は、筆者の科学研究費助成事業(略称、“科研”)において研究調査の協力をお願いしている学校の一つです。同校と共に取り組んでいるテーマは、「国語科における読解を経由する記述力の向上」です。研究実践は令和4年度よりスタートし、今回は3年目の成果を確認し合うことを目的とした授業公開を参観してきました。

同校の授業実践を本連載で取り上げるのは、2回目になります。今回の授業者である大根田先生は、千歳市内外の国語科教育を推進するリーダー的な存在です。研究3年間を総括するに値する、実にきめ細やかで、提案性の高い実践が行われていました。

Good Practice ~授業の花まるポイント~

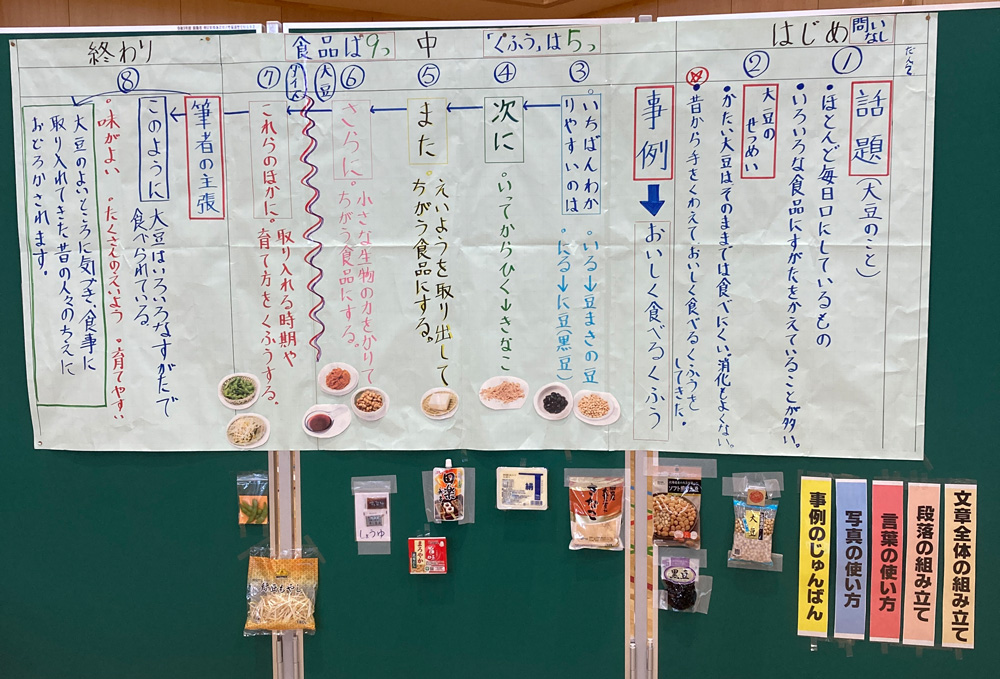

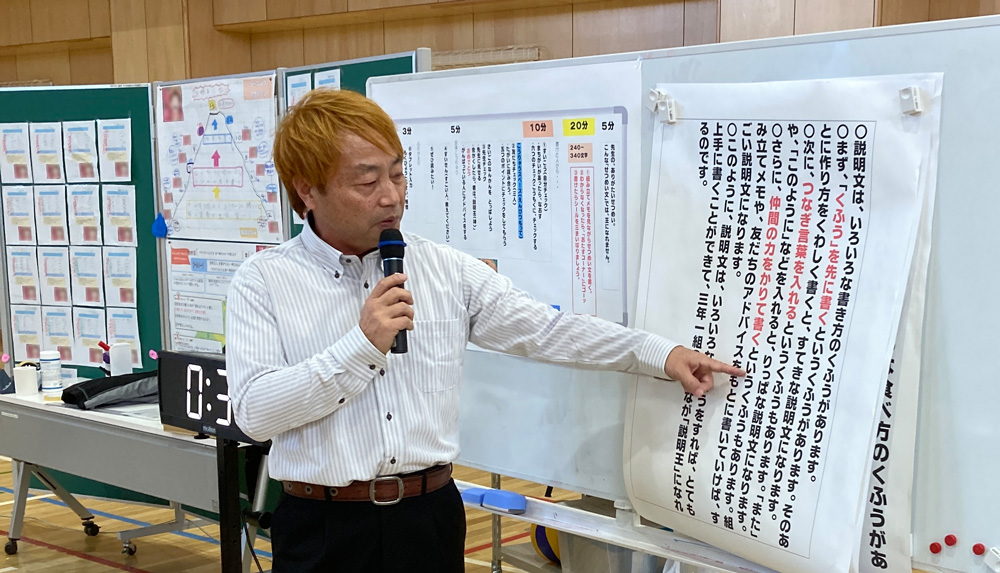

ラーニング・マウンテンで学びの足跡を残す

今回の教材は、第3学年「すがたをかえる大豆」という説明文です。この教材の読みを生かして、「食べ物のひみつを教えます」という書くことへ繋げる単元構想です。いわゆる複合単元という位置付けです。全13時間を配当した本単元のゴールは、“全員が説明王になる”というものでした(下写真1)。

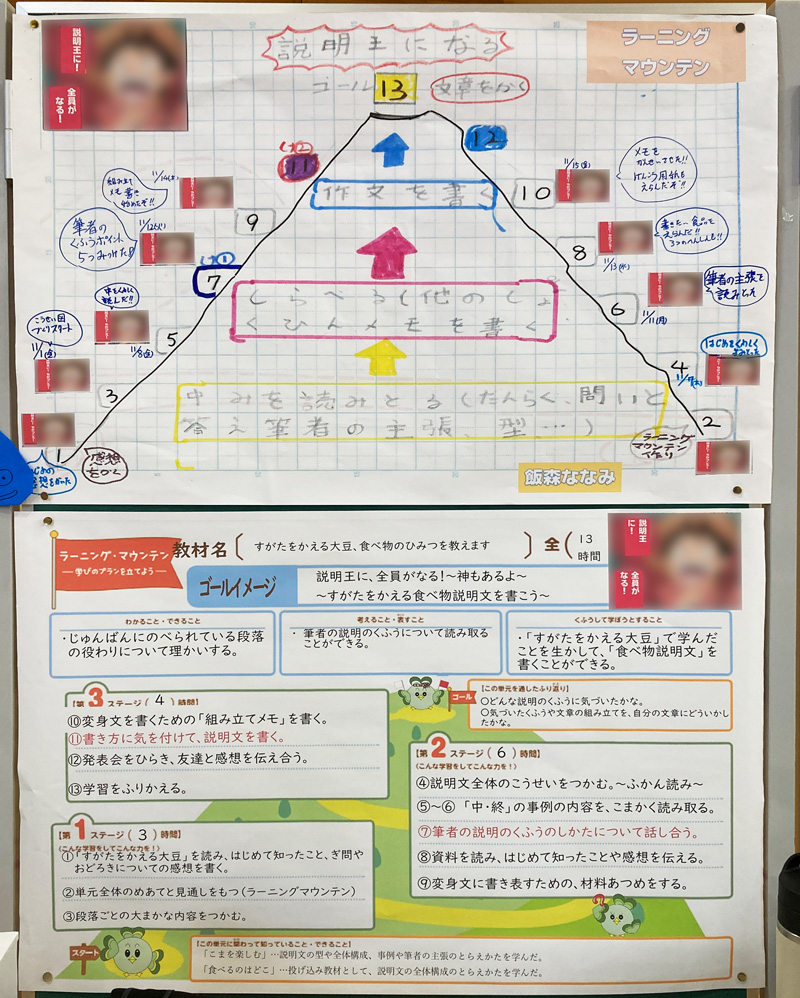

説明王になるために、ラーニング・マウンテンに単元全体の学びの足跡を残していくような工夫がありました。

写真を見ると、単元の導入段階において学級全体で作成したラーニング・マウンテンに加えて、もう一つのマウンテンがあります。そのマウンテンは子どもたちによる手書きのもので、大まかな学習の流れ<①中みを読みとる(だんらく、問いと答え、筆者の主張、型…)、②しらべる(他のしょくひんメモを書く)、③作文を書く>が示されています。マウンテンの両側には、それまでの学習で習得してきた内容が簡潔に明記されています。

ラーニング・マウンテンは、子ども(学習者)の文脈を大切にし、学びを可視化、見える化することができます。“可視化”とは、学びのゴールをイメージし、全体のプロセスを俯瞰的に視認することです。

一方、“見える化”は、ゴールに向けたプロセスにおける動的な状況を視認することです。

ラーニング・マウンテンを活用すれば、導入段階で見通した学習(登山)計画がどのように進捗しているかを常に確認することができるのです。時に、計画は当初の通りには進行しないものです。随時、調整することも重要です。

このような意味で、ラーニング・マウンテンを活用して学びの足跡を残しながら学習の調整を図ろうとした、大根田先生の発想には大変提案性がありました。

“読むこと”から“書くこと”への橋渡しとなる例示(サンプル)の工夫

複合単元を構想する際、“読むこと”から“書くこと”への接続が鍵を握ります。

最終的な“書くこと”では、教科書教材で習得した読む能力を活用させていくことになりますが、それを具体的にどのように活用していけばよいかは大変難しい課題です。

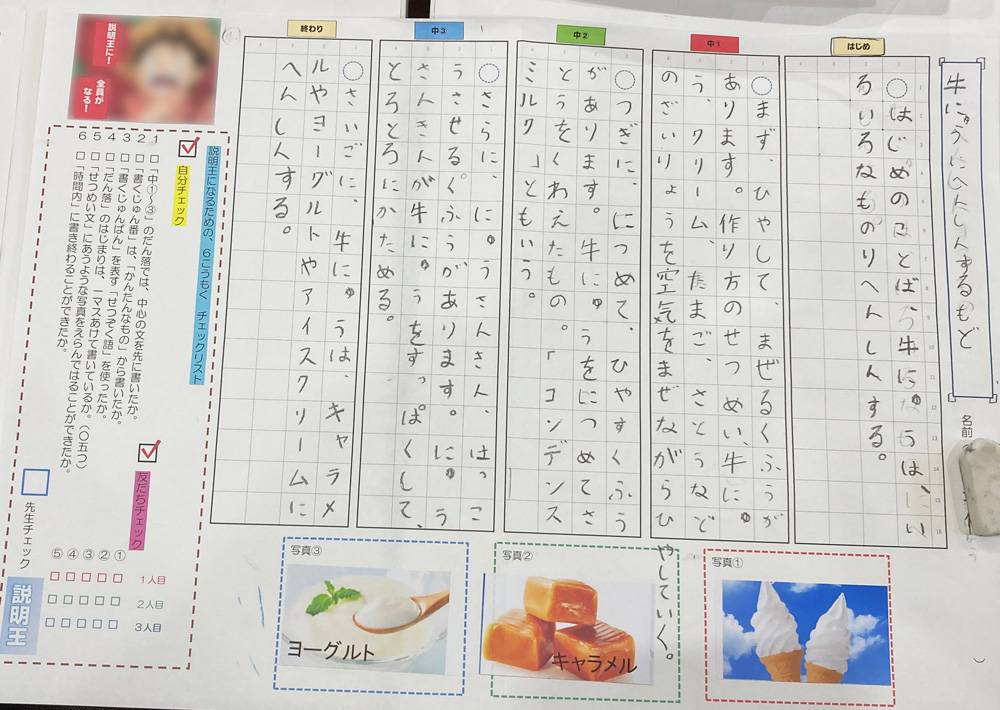

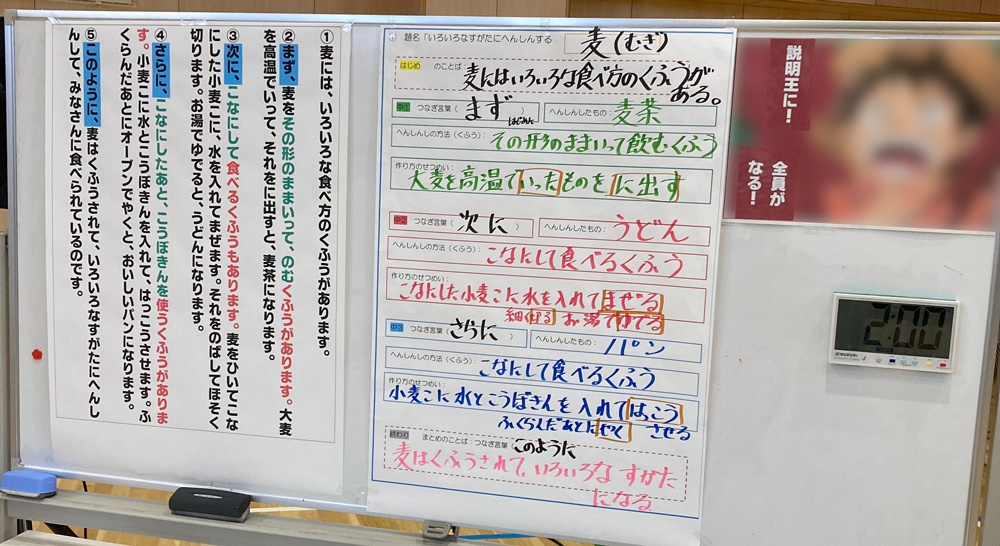

そこで、大根田先生は、“麦”を取り上げ、それがどのように姿を変えていくかを例示していました(上写真2)。写真2を見ると、説明文の完成形ばかりでなく、その構成表も提示されていることが分かります。構成表を目にした子どもたちは、本の中から必要な情報を取り出し、順序を表す言葉(まず、次に、さらに)やまとめる言葉(このように)を使って、一文一文を丁寧に作成していくことの重要性を十分に理解していました。

“読む能力”を“書く能力”へ転移させていこうとする意識

複合単元においては、“読む能力”を“書く能力”へ転移させていくことが重要であり、そのことを子どもが実感として捉えていくことが重要です。これに関して、大根田先生の授業では、視覚に訴えた構造的理解を促進する工夫がありました。

まずは、教科書教材を丁寧に構造化してまとめていました(下写真3)。写真3を見ると、5観点(①文章全体の組み立て、②段落の組み立て、③言葉の使い方、④写真の使い方、⑤事例のじゅんばん)に即して、構造と内容を把握していったことが分かります。そのことを踏まえて、書くことへ繋げるために、子どもたちに配布したワークシートも同様な観点を意識したものになっていました(下写真4)。ワークシートは、色使いまで配慮されており、マス目を使って正しい表記で丁寧に書きまとめていく子どもたちの様子が印象的でした。