子供たちといっしょに読みたい 今月の本#8 日本の伝統文化を知る本

連載8回目のテーマは、「日本の伝統文化を知る本」を紹介します。知っているようで知らない世界が広がる日本の伝統文化、伝統工芸です。グローバルな今の時代こそ、自分たちの日本の文化を知ることが大切ではないでしょうか。日本の伝統文化に興味をもつきっかけになるような本を紹介します。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/東京学芸大学附属小金井小学校司書・松岡みどり

目次

絵本図鑑

低学年も入りやすい絵本形式の本は、内容とともに絵も見どころです。

『日本の伝統文様をさがそう3 身近なものから調べる文様』

文・絵/熊谷博人

大月書店刊

江戸時代に花開き、現在に息づく伝統文様を紹介するシリーズ(全4巻)の第3巻。登下校の歩道、学校の教室や図書室、商店街など、身近な場所で見られる幾何学文様などを取り上げています。

松岡司書のおすすめポイント

「文様」というとふだん接することが少ないというイメージですが、身近な場所に根付いていることがよく分かります。身近にあるものと伝統とを組み合わせた視点が面白いと思います。文様や色に子供たちも楽しく接することができるでしょう。

『英語で日本を紹介しよう① 日本の学校と生活』

監修/居村啓子

ポプラ社刊

外国の人にやさしい英語で日本を紹介できる5巻シリーズの第1巻。外国の人と接することが増えてきた今、外国のことを教えてもらい、「日本のことも伝えたい」、そんな子供たちの願いをかなえるために、外国との違いにも触れながら、日本の子供たちの学校と家庭での生活を簡単な英語で紹介します。

松岡司書のおすすめポイント

国際交流の機会が多くなった子供たちが英語で日本のことを紹介するときに役立ちます。日本の文化などは、日本人自身があまり知らないことがあるので、日本のことを知りながら、簡単な英語の表現も分かります。

『すもうのずかん』

絵/オゼキイサム 監修/藤井康生

Gakken刊

日本の国技「相撲」の基本が分かる相撲ずかん! 本場所の1日、まわしの締め方、格付、相撲のルールやマナー、行司・呼出・床山といった大相撲を支える人たちについてなど、大人も知らない相撲の知識がかわいいイラストとともに満載。

松岡司書のおすすめポイント

伝統的なスポーツを知るよいきっかけになると思います。相撲をやったことのある子も詳しいルールなどを知らないことがあるので、ルールやマナーなどを知るきっかけになるでしょう。かわいいイラストがたくさん掲載されていて、情報量が多いので、楽しみながら相撲の知りたいことが分かります。

写真絵本

写真を見ながら、伝統工芸のことがよく分かります。いろいろなものがつながっていく世界を楽しんでください。

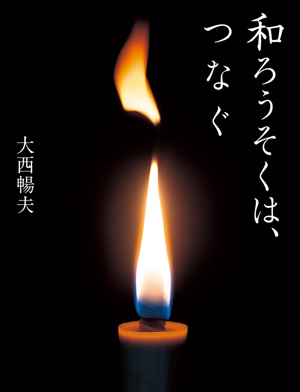

『和ろうそくは、つなぐ』

文・写真/大西暢夫

アリス館刊

和ろうそくができるまでをたどっていく写真絵本。職人の仕事や材料は次から次へとつながり、捨てるものがありません。そして、季節に沿っているのです。

松岡司書のおすすめポイント

「和ろうそく」という工芸品を子供は知らないかもしれません。その和ろうそくができる過程で出てくる様々な材料を探っていく視点が面白いと思います。搾りかすや芯がどうつながっていくのか。藍染めや和紙などの産地も登場します。日本の伝統工芸品は物がむだなく全部生かされていることがよく分かります。