栗山和大教育課程企画室長⑴|多くの先生方や教育委員会に議論の段階から興味・関心をもっていただけるようにしたい 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#14】

前回までは、今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会の最終報告について、文部科学省の事務局担当者に内容を紹介していただきました。今回からは、初等中等教育について議論された内容をまとめて文科省のホームページで公開中の、今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会の論点整理について、文科省事務局担当者である初等中等教育局教育課程課教育課程企画室の栗山和大室長に概説をしていただきます。

目次

論点整理は「教育課程の改善の検討を行っていく際の基礎的な資料」として活用

まず、有識者検討会によって議論を行ってきた意図や、この内容を周知させることの意義について、栗山室長は次のように話します。

「この論点整理は、有識者の方々にご議論をいただき、ご意見をまとめていただいた、という性質のものです。論点整理については、『はじめに』で『教育課程の改善の検討を行っていく際の基礎的な資料として活用されることを期待したい』とあり、まずは我々文部科学省や中央教育審議会に向けられているものと捉えています。

その上で、6.学習指導要領の趣旨の実現に向けた政策形成・展開の⑵学習指導要領の改訂プロセス、学校や教育委員会との共有・浸透の在り方にも、『中央教育審議会等における改訂の審議の最中においても、資料を学校や教育委員会にとって徹底的に分かりやすいものとしたり、審議状況をウェブサイト・動画等で積極的に発信したりするなど、改訂プロセス自体を通じて子供や保護者等を含む多くの関係者を巻き込み、学校や教育委員会と趣旨や内容を共有しつつ、浸透を図っていくことが重要』とあります。さらに、『教師一人一人が自らの課題に引きつけて当事者意識を持って理解できるよう、より対話的な関係の中で趣旨を伝えることができるような機会など、趣旨の共有・浸透の方法にどのような工夫が可能か検討する必要』とあり、この論点整理の文章自体も、内容自体は実質的に10数ページという分量ですし、端的な文章で読みやすいものとなっていますので、教育委員会の指導主事はじめ事務局職員の方々はもちろんのこと、先生方お一人お一人にも論点整理を手に取っていただきたいと思っています。

また、学習指導要領の趣旨や内容について、一層深く、先生方の日々の授業づくりに生かしていただけるようにすることが非常に重要だと考えています。そのためにも、お一人お一人が学習指導要領の在り方に当事者意識をもてるようにしていくことを大事にしたいと思っていまして、ぜひ多くの先生方や教育委員会にこのような議論の段階から興味・関心をもっていただけるようにしたいです。我々もそのための工夫を考えていきたいと思います」

では、改めて栗山室長に論点整理の具体的な内容について概説していただきましょう。

「1.これからの社会像とこれまでの学習指導要領の趣旨の実現状況の⑴これからの社会像では、まず人口減少やグローバル化、生成AIの加速度的発展など、変化の加速化・非連続化があり、『前回改訂時に2030年頃の未来として描いた社会像が想像以上の速さで現実化』していることが指摘されています。特に生成AIはじめデジタル技術は猛烈な発展が続いている状況ですし、少子化・高齢化は深刻さを増し、協調・競争だけではなく対立や分断により混迷の度を増すグローバル情勢が顕在化しています。そうした状況や将来像を踏まえて対応を考えると同時に、現在の学校や子供たちの置かれた状況や課題に向き合うことも極めて重要で、論点整理では、こうした中での『学校の本質的な役割の再認識』についても、具体的にその重要性を指摘しています。

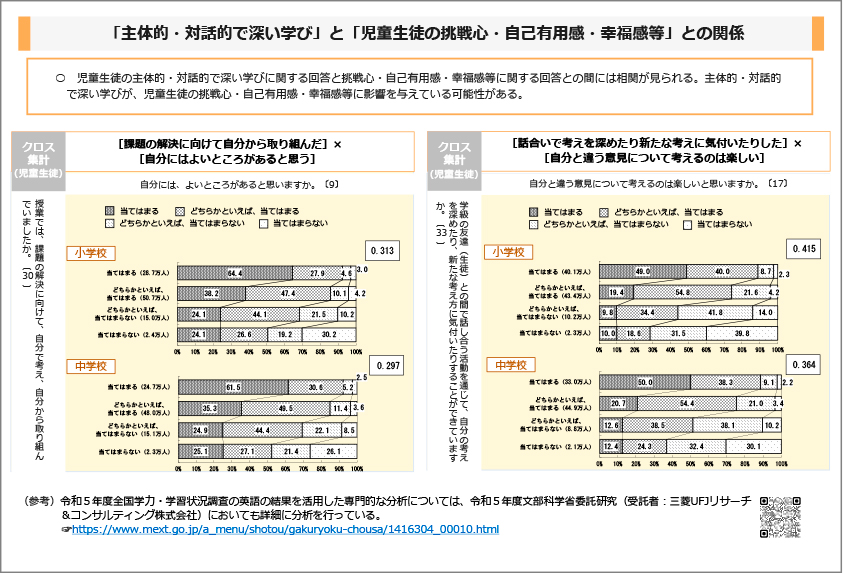

その上で、⑵現行学習指導要領の目指したものとその趣旨の実現状況では、現行学習指導要領は授業改善に一定の効果が見られ、コンセプトは優れており、おおむね妥当などと指摘しています(資料1参照)。

【資料1】令和6年度、全国学力・学習状況調査の分析結果の一部(国立教育政策研究所分析結果より抜粋)

一方で、⑶現行学習指導要領の実施上の課題では、『学習指導要領における記載にわかりにくい側面がある』のではないかなどの指摘もあり、先生方の多忙化もある中、授業づくりに生かすという側面で、率直に課題と向き合って改善を図ることも必要という指摘だと受け止めています。

こうした課題に即して検討すべき方策も示されており、具体には、①『理念が学校現場で実装されるまでのシステムを全体として捉えて、理念の具体化をさらに図る方策』、②『多様な子供たちを一層包摂する方向で学校教育を改善する観点から、学習指導要領の在り方を検討する』、③『教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合う必要性はあるが、その負担感がどのような構造により生じているのか精緻に議論すべき』といったものです。

③については、『学習指導要領や同解説の在り方に加え、厚い教科書・入試の影響・教師用指導書も含めた授業づくりの実態などを全体として捉えて対応し、教育課程の実施に伴う過度な負担感が生じにくい仕組みを検討すべき』ともされています。②と③との関係では、より柔軟に教育課程を編成することができるようになることで、子供たちを一層包摂する学びを構築することにつながることに加え、教師に『余白』を生み、教育の質の向上に資する側面もあるのではないでしょうか。また現在、令和6年8月の中央教育審議会答申に基づき、学校の働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善が一体的・総合的に進められていますが、こうした勤務環境整備と整合性をもって、教育課程の実施に伴う負担という観点から、前述のように授業づくりの実態を全体として捉えてどのようなことが考えられるか、ということと真摯に向き合うべきだとの指摘と受け止めています」