開脚跳びを無理なくできるようにするにはどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #69】

前回は、馬跳びができるようになるまでのステップ、そして30秒馬跳びを紹介しました。30秒馬跳びが15〜20回程度跳べるようになったら、開脚跳びに向けた次のステップに進みます。しかし、まだ跳び箱を出す必要はありません。これまでに経験してきた馬跳びをアレンジすることで、簡単・手軽に、しかも安全に、さらには、活動量もしっかりと保障した学習が可能となります。これによりみんなが、開脚跳びができる体になっていきます。今回は、馬跳びのアレンジ教材「どこまでうまとび」を3つ紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・逸見淳一

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1 どこまでうまとびⅠ

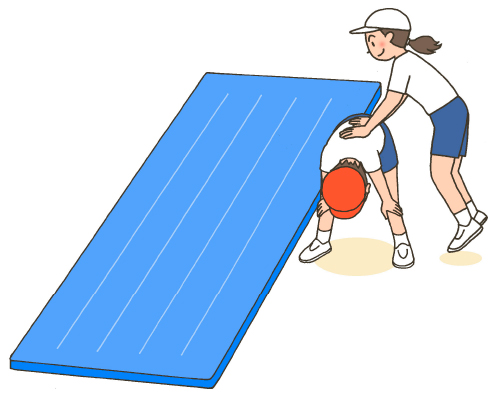

最初のステップでは、マットの手前に馬をつくります。試技をする子はマットの方向へ馬跳びを行い、マットのどこに着地したかで点数を決めます。かかとが着いた位置が1本目までの手前なら1点、1本目と2本目の間なら2点。マットを超えたら10点としています。ただし、着地するときにお尻や手を着いてしまったら「ずっこけアウト」で0点としています。安全に着地することが優先だからです。

マットの縫い目を使って点数化することで、できるだけ遠くに着地したいという挑戦意識を喚起することができます。遠くに着地するには、馬の背中を両手で突き放す(後ろ方向に押す)ことが必要となり、これが開脚跳びでも「跳び箱を後ろに押す」という大切なポイントとなります。このことを共通理解させるために、ある程度の回数の試技が終了したら、上手に馬を押せている子を手本とし、頑丈につくったはずの馬が押されて少しだけ動く様子を観察させます。

2 どこまでうまとびⅡ

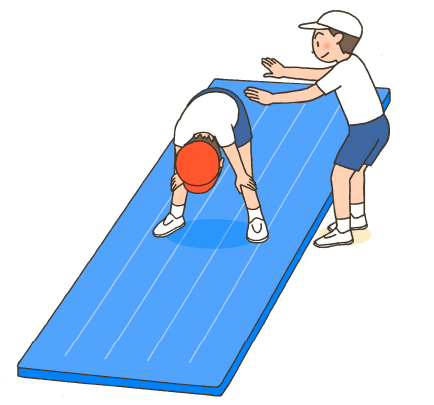

「どこまでうまとびⅠ」では、遠くに着地するためのポイントを理解し、その感覚を高めました。多くの子が3点程度とれたら、「どこまでうまとびⅡ」に進みます。

今回は、馬をマットの真ん中につくります。試技する子は、マットを踏まずに準備します。そこから馬の子の背中に手を着いて馬跳びを行います。今回はマットの縫い目を使うのではなく、マットを越えて着地することを目標とします。着地が不安定な子がいる場合には、着地地点にもマットを敷くといいでしょう。

これまでの馬跳びとの違いは、馬が遠くにあることです。遠くに着手しなくてはいけない状況をつくり出すことで、開脚跳びを行うときに必要な、遠く(跳び箱の奥)に着手する感覚を高めることができます。

3 どこまでうまとびⅢ

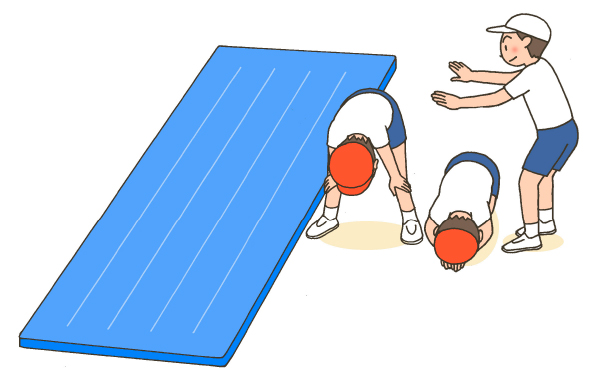

「どこまでうまとびⅡ」に習熟したら「どこまでうまとびⅢ」に進みます。今回は、マットの手前に2人で馬をつくります。手前は0の馬(俵型)、マット側は、3の馬か4の馬にします(#68の「2 馬跳びのバリエーション」「3 それでも跳べないときは……」を参照)。

2つの馬があることで、縦置きの跳び箱の場合とほぼ同じ位置に着手する必要が出てきます。今までの「どこまでうまとび」で培った、遠くに跳ぶために馬を押すことや、奥に着手することを思い出させましょう。

試技する子はマット側の馬に着手して馬跳びを行い、これを繰り返していくことで、跳び箱での開脚跳びができる体になっていきます。

いかがでしたか? このようなステップを踏んでいくことで、子どもたちは、いつのまにか開脚跳びができるようになっています。あとは、「跳び箱」という教具に慣れれば開脚跳びができるはずです。スモールステップで無理なく、安全に開脚跳びに挑戦させましょう!

【参考文献】

・山本悟、眞榮里耕太(2008)『写真でわかる運動と指導のポイント 跳び箱』大修館書店

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

逸見淳一

東京都公立小学校 教諭

1980年 東京都中野区生まれ。「みんなができる、みんなでできる」体育授業を目指し、日々研鑽中。子供たちにとっても教師にとってもよりよい体育授業が広まるように、オンラインで研修会を行っている。『「資質・能力」を育成する体育科授業モデル』(共著)(学事出版)

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。