樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯8 東京都葛飾区立清和小学校「『鳥獣戯画』を読む」(第6学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第8回。今回のカバTは、東京都葛飾区を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第8回】東京都葛飾区立清和小学校

「『鳥獣戯画』を読む」(光村図書第6学年)

授業者:佐藤麻野 指導教諭(全8時間中の第7時)

訪問日:令和6(2024)年10月7日(月)

訪問の概要

本連載第6回でも登場した葛飾区立清和小学校。同校は、令和4・5年度葛飾区教育研究指定を受け、研究主題「ICT機器を活用した協働的な学びの実現」の解明に取り組むなど、長年にわたる研究校として区内外からその取組に注目が集まっています。令和4・5年度の研究では、国語科のみならず他教科等においても“ラーニング・マウンテン”が活用されていました。そうしたご縁もあり、小生は本年度の年間講師として同校の研究推進に関わっています。国語科に特化した研究推進は、引き続き新たな指定校としてのミッションも託されており、同校の士気は高まっています。

同校の研究主題は、「目的に応じて読みを深め、自分の考えを表現できる児童の育成~説明的文章の学習を通して~」です。

今回は、第6学年の校内授業研究会でした。授業者の佐藤先生は、葛飾区内にお二方しか任命されていない国語科の指導教諭です。本時は、単元(全8時間)の終盤第7時で、『鳥獣戯画』の教材に掲載されていない新たな絵を用いた学習指導が展開されました。

Good Practice ~授業の花まるポイント(全8時間中の第7時)

シーン1:“本教材”(習得)から“関連教材”(活用)へとつなぐ単元構想

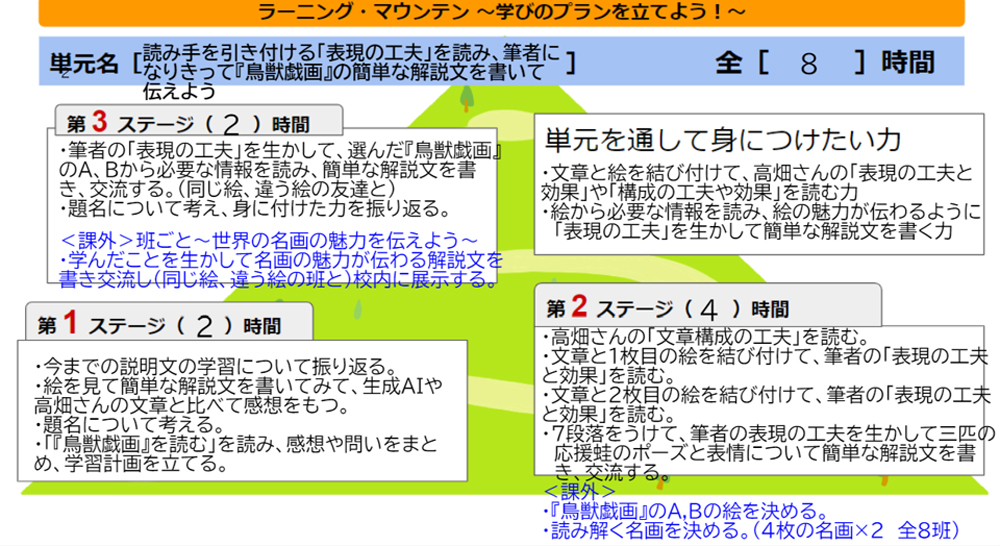

単元名は、「読み手を引き付ける『表現の工夫』を読み、筆者になりきって『鳥獣戯画』の簡単な解説文を書いて伝えよう」でした。教科書教材に掲載された絵の解説(鑑賞)の仕方を習得し、それを同じ『鳥獣戯画』の中から選択した他の絵の解説(鑑賞)へとつなぐ単元構成となっています(写真1)。

ラーニング・マウンテンの第3ステージでは、課外において図工との関連を図り、名画の解説にも挑戦する段取りです(校内展覧会で発表)。

本単元では、文章と絵を結び付けて、筆者の「表現の工夫と効果」や「構成の工夫と効果」を読むことを重点としていました。そこで習得した、とりわけ「表現の工夫」を生かして、新たな絵を解説するという全体の流れが子どもたちの学習意欲を喚起し、その持続化が図られていました。

ラーニング・マウンテンの大きな特長は、こうした単元の一連の流れを可視化し、見える化することです。マウンテンの頂上には、教師が身に付けてほしい(教えるべき)内容が明記され、それを子どもと共有することができていました。こうした学びの文脈を子どもと共に創っていくことが、伴走する教師の指導力として今後一層求められていくと考えています。

シーン2:教科書教材『鳥獣戯画』の構成や表現の工夫の分析

子どもたちが、第3ステージにおいてそれまでに習得してきた能力を駆使して、『鳥獣戯画』の新しい絵を解説(鑑賞)するためには、どのような単元を展開するとよいでしょうか。

『鳥獣戯画』を熟知している筆者のように上手に解説(鑑賞)できるのでしょうか。そのレベルはどのように求めたらよいでしょうか。

佐藤先生は、ラーニング・マウンテンの頂上に立つ子どもたちに書いてほしい解説(鑑賞)のレベルを相当に研究していました。それを”簡単な解説文“という言葉にして子どもたちと確認していました。

その”簡単“の内実が問われることになるわけですが、それを検討する際、中核に置くべきは、やはり取り上げる指導事項です。

説明的な文章として教科書に掲載された『鳥獣戯画』の解説(鑑賞)の内実を捉えていくためには、文章と絵を結び付けながら読んでいくことが必要です。そこでは、文章の構成と表現の工夫、その効果を捉えていくことが重要になります。このような点をベースに置くことで、第3ステージへと点と点が結ばれていくことになります。

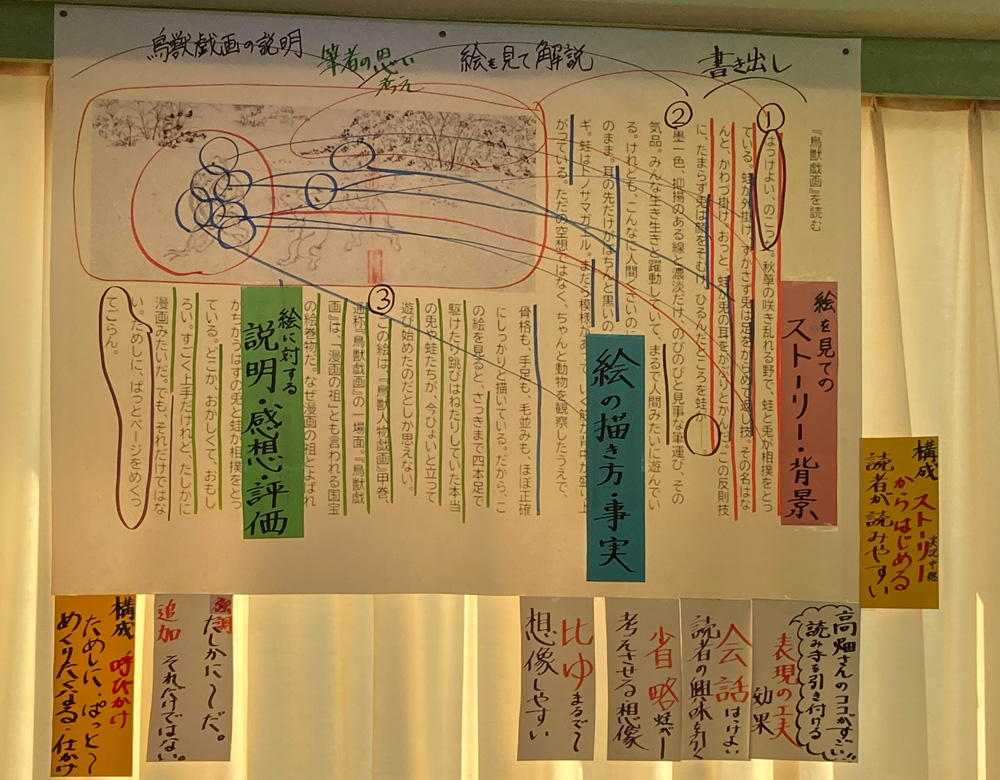

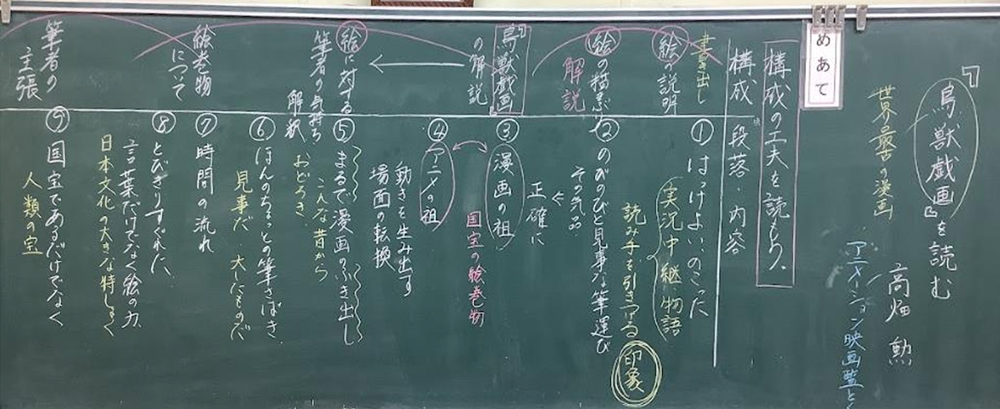

佐藤先生は、『鳥獣戯画』の文章全体の構成を、①絵を見てのストーリー・背景、②絵の描き方・事実、③絵に対する説明・感想・評価の三つに分けて捉えさせていました(写真2)。この三つに分けるために、丁寧で確かな教材分析が展開されていました(写真3)。

シーン3:『鳥獣戯画』の新たな絵での解説(鑑賞)に挑戦

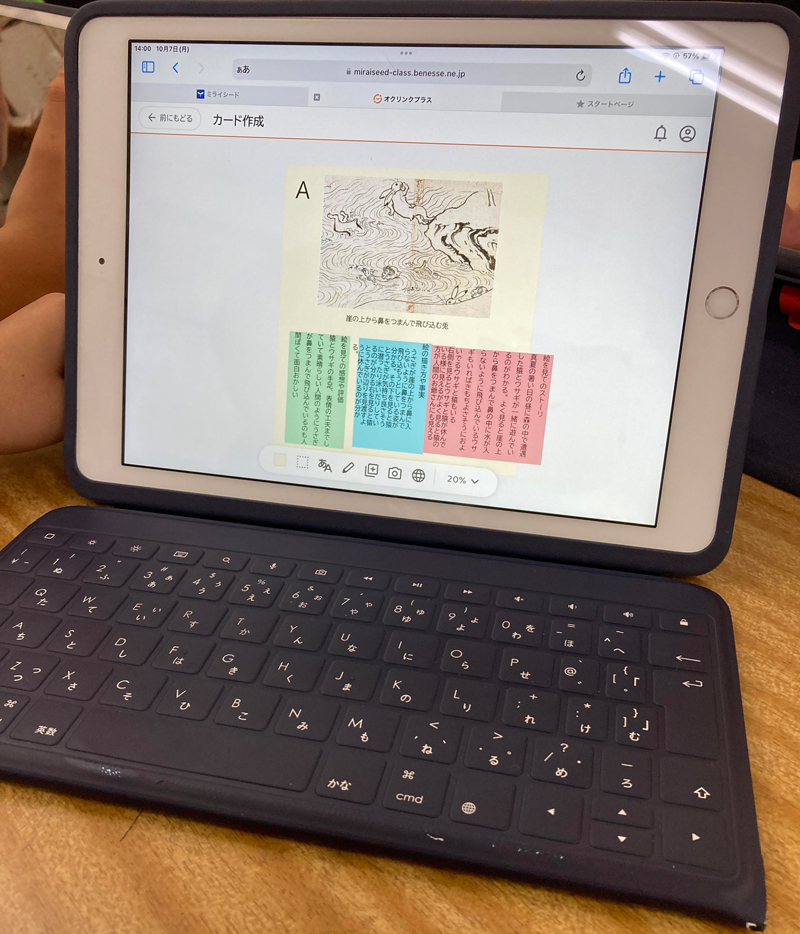

先に述べたとおり、佐藤先生は解説(鑑賞)の構成を三つに分け、それに基づいて子どもたちが新たな絵で解説(鑑賞)するという単元構成にしていました。これに即して、子どもたちは実によく書き込んでいました(写真4)。

子どもたちが書いた解説(鑑賞)の構成を三色にして視覚的に分かりやすく示し、それをオクリンクというツールを使って交流していました。表現の工夫については、①会話、②省略、③比喩、④強調、⑤体言止めなどを用いるように指導していました。これまでの学習の成果を感じることができました。