石井英真准教授⑶|ビッグアイディアで内容の重点化、構造化を図り、深い学びを実現 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#09】

前回は、京都大学の石井英真准教授にカリキュラムやカリキュラム・マネジメントといったことを中心に話を伺いました。今回は、カリキュラム・オーバーロードという視点から、教科書や単元づくり・授業づくりの課題などについて伺います。

目次

「単元や題材など内容や時間のまとまり」を意識することを再確認

有識者会議では、カリキュラム・オーバーロードやワーク・オーバーロードについても議論がなされましたが、現行の学習指導要領で問題だったのは、「どのように学ぶか」と「何ができるようになるか」の2つが先行したために、「何を学ぶか」に十分にメスを入れきれなかったことです。

現行への改訂時には、2000年代初頭の内容削減による学力低下論争のこともあり、また、安易に削減することには慎重であるべきでもあり、重点化、構造化をすることが必要でした。学び深め、見方・考え方を働かせることが大事なのであれば、各教科の本質を踏まえた上で、各教科では何を大事にするのかという内容論レベルでの重点化・構造化の議論がなされるべきだったのですが、それが十分にはなされませんでした。

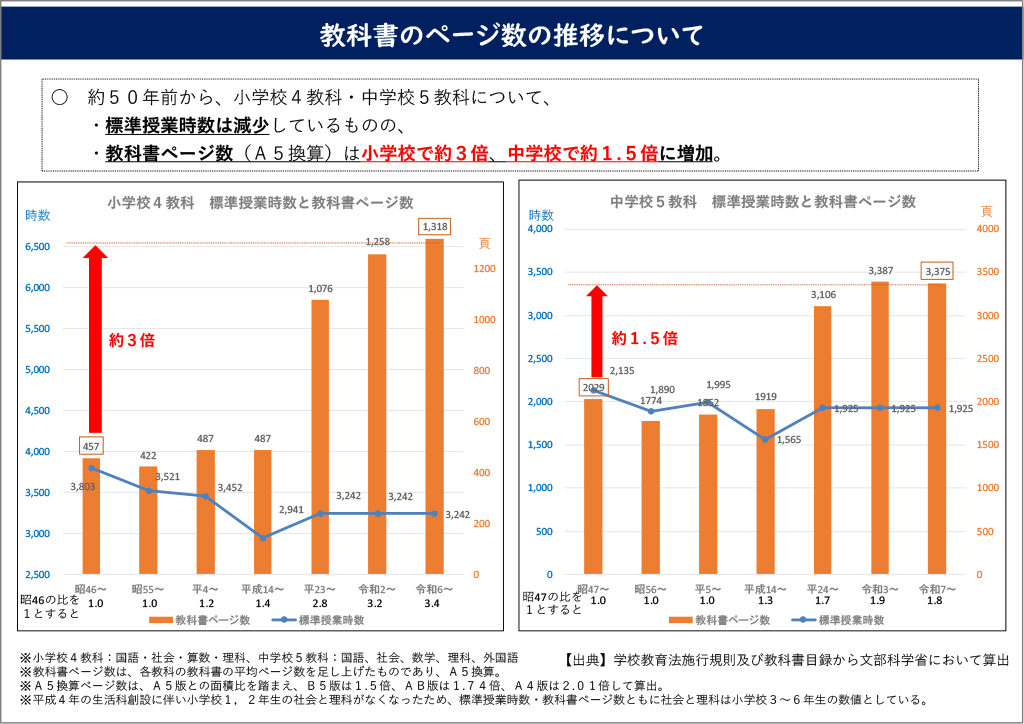

有識者会議の中で「教科書が厚くなった」という話も出ましたが、実は内容と教材レベル、つまり教科の中身のレベルに関してはほとんど変わっていません(資料1参照)。「〇〇な学び」について教科書会社が実装した分が分厚くなっていることが大きいのです。そのように新しい内容の提案がないことが授業づくりをこぢんまりさせてしまっているし、先生方の学びも方法面ばかりに向かわせているように思います。

【資料1】標準授業時数と教科書ページ数の変遷

さらに、日本では1時間の授業の中にすべて落とし込もうとする指向性が強いことも課題です。それは戦前から、「何のために何を教えるのか」というカリキュラム・レベルが国に近いところによって、ほぼ決められてきた歴史によるところがあります。戦後間もない新教育のときに初めて、「何のために何を教えるのか」ということが現場サイドで議論できたわけですが、その後、学習指導要領の法的拘束力の問題もあり、カリキュラム・レベルのところがある程度固められてきました。

ただし、授業の方法面のところは自分たちの専門性を発揮できるので、民間団体も含め、授業研究が展開されてきたわけです。その頃は、まだ教材論も含めた提案をしてきていたのですが、前回お話ししたような経緯があって現場も萎縮し、授業論が表層的な教育技術や学習形態といったところへ貶められてしまいました。そうすると、1時間の授業でどうこなしていくかという話になり、新しい教材の提案もすることが減ってきて教科書をなぞる感じになります。その状況に適応する形で教科書会社も「この教科書通りにやったらある程度授業が流せます」というような、教科書の指導書化を進めてきました。

本当は教材やそれとの出合わせ方をしっかり工夫すれば、自ずと子供たちの思考が喚起されて授業が流れ始め、自然と先生の手を離れていくものです。そこから「主体的・対話的で深い学び」というのは自ずと生まれてくるものですが、教材論や内容論が弱くなったため、無理やり示されたプロセスを辿らなければならないという要求が強まり、授業が硬直化してしまっているように思います。それを1時間でやろうとすればなおさらです。

ですから、日本におけるカリキュラム・オーバーロード問題は、文字通りの内容の過積載ということよりも、現場の負担感の増大ということが大きいと思います。実際に学習指導要領自体は、一般に思われているほど多いものではないかもしれません(解説は分厚いけれども、法的拘束力はありません)。しかし、現場は教科書を見るから「分厚くなったな」と感じるわけですが、それは先のような「〇〇な学び」に関する部分が多く、内容それ自体が多いとは限らないのです。

しかし「〇〇な学び」を1時間主義で、すべて落とし込んでやろうとするから大変になる、というのが、カリキュラム・オーバーロード(というよりも負担感増大)の主たる要因だと思います。ですからこの機会に改めて、学習指導要領に示されている「単元や題材など内容や時間のまとまり」を意識することを再確認することが大事です。