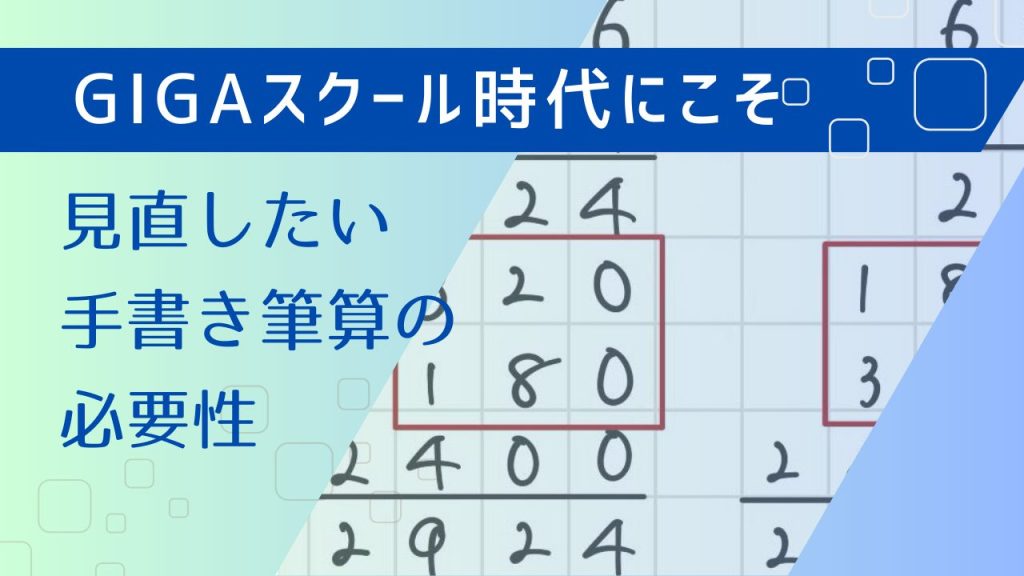

GIGAスクール時代にこそ見直したい手書き筆算のツールとしての必要性

いわゆるGIGA端末が導入されたことで、学校では以前より手書きによる学習活動が減っているのではないでしょうか。携帯端末を持つことが常識になった現代では「それも時代の流れ」と思わぬではありませんが、それでよいのでしょうか。今回は、公立・私立の小学校にて長年算数教育に携わってこられた仲里靖雄先生に、デジタル時代だからこその筆算の重要性についてお話をいただきました。

今回の取材先

仲里靖雄先生(奈良県公立小学校講師)

目次

手書きによる筆算の必要性はあるか?

学校に一人一台端末が整備されたことにより、「デジタル技術でこれまでの教育を見直す必要がある」 という主張を目にします。しかしそれは、 目指す子供像、目指す授業の姿によるのではないでしょうか。

例えば「手書きによる筆算の必要はあるか?」という問いが立ったとします。「正確に計算すること」を目的にするのであれば、筆算はもう必要のないものになっていくのかもしれません。学校には各自の端末がありますし、ほとんどの家庭にパソコンやスマホがあるでしょうから。

ただ、算数の思考力を伸ばしていくことを目的にした場合は、話が変わってきます。

数の不思議に気づく体験

たとえば子供たちに

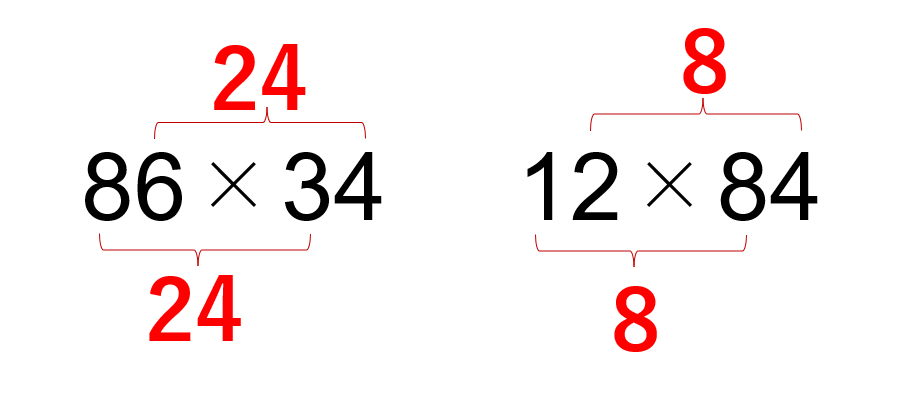

86×34

を計算させます。筆算でも 電卓でもOKです。答えは 「2924」 となります。

次に、かけられる数と かける数、それぞれの一の位と十の位を入れ替えて

68×43

を計算してみようと投げかけます。もちろん電卓でもOKです。

すると答えは、やはり「2924」です。ここで子供たちは 「え?」 となります。

教師は、「みんな、こんなこと知ってた? これって便利だね」と伝え、「もう一題やってみよう」と投げかけます。

12×84

子どもたちはそれぞれ計算し、「1008」と答えを出します。その上で、「先ほどと同じように、 数字を入れ替えて計算しましょう」 と促します。

21×48

答えは「1008」です。

ここで、「みんな知ってた? 便利だね」 と投げかけると、「それは偶然!」という子が出てきます。「47×53と74×35は全く答えが違うよ」と。

47×53=2491

74×35= 2590

となり、確かに違います。

どこが違うのか考える中で、子供たちからは、「86×34」 について、「かけられる数とかける数の十の位どうしをかけると24、 そして、一の位どうしをかけても24になっている」 という 「発見」 が生まれます。「12×84」で確かめても、それぞれの積が8になっています。