不登校の子供を無理なく登校へ導く5つのステップ

不登校の子どもへの対応は難しいものです。また、子供だけでなく、保護者も自信をなくしているケースも多く見られます。子どもと保護者の心に寄り添った支援を心得ておきたいものです。不登校の問題に正面から向き合う現役教師が本気の実践を提案します!

執筆/北海道公立中学校教諭・千葉孝司

ちばこうじ●1970年、北海道生まれ。いじめ防止や不登校に関する啓発活動に取り組む。ピンクシャツデーとかち発起人代表。著書『いじめ 困った時の指導法40』『不登校指導入門』(以上明治図書)『空気マン』(なごみすと)他。

目次

不登校は最初の一手を考える

学校に行かない子どもを見ると、たいていの大人は二つの理由を思い浮かべます。それは病気か怠けです。病気であれば、病院に行かせようとし、怠けであれば叱責をするでしょう。

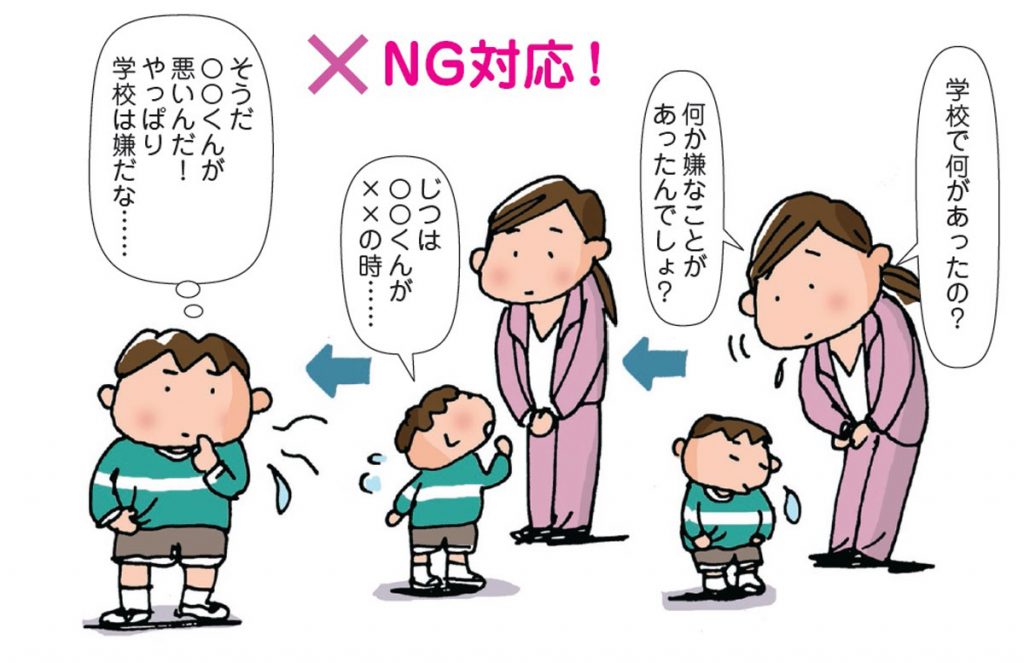

病気でもなく怠けでもなければ、何か学校に原因があるのだろうかと考え、「何か嫌なことはなかったの?」と根掘り葉掘り聞こうとします。嫌なことが全くない学校生活などありえないでしょうから、「実は〇〇の時に、ちらっとAちゃんににらまれたのが嫌だった」と言ったことを話すこともあるでしょう。

「他にはない?」とどんどん聞いているうちに、子ども本人も「ああ、それが原因で行けなかったんだ」と錯覚し、思い込んでしまうことになります。

不登校は集団に対して心身がすくんでしまう状態です。高所恐怖症や閉所恐怖症といった不安障害を思い浮かべると分かりやすいでしょう。高所恐怖症の人に説得したり、説教したりしても効果はありません。嫌な感情や不安は増すばかりです。まずは、安定させて本人の納得のもと、スモールステップで再登校を目指すのが王道です。

ただし、小学校低学年では、集団に対しての不安というよりも、母子分離不安といった面を強く持っています。学校が嫌だから家にいたいというよりも、親と離れるのが嫌だから家にいたいのです。親と離れなければならないから学校が嫌になるわけです。

これは低学年だけに見られることではなく、特定の曜日に欠席が集中する高学年の子どもにもいます。その曜日は親の仕事が休みであったりするのです。学校に行きたくないのではなく、親と一緒に過ごしたいのです。

給料をもらっている大人でさえ、職場に行けなくなるくらい心が疲れることがあります。親に話を聞いてもらって元気になることや癒されることは、子どもには必要なのです。

心が疲れて学校に行きたくない時に、「みんなだって嫌なことがあっても頑張って来ているんだよ」と熱く説得されても、自信や元気は失われるばかりで、ますます行けなくなってしまいます。

そういうことってあるよね。今まで頑張ってきたもんね。何か困っていることで相談しておきたいことはあるかな? じゃあ今日一日はゆっくり休もうか。明日の朝、どうしても行きたくないって気持ちが膨らんできたら、家の人と一緒に学校においで。時間はいつでもいいからね。

子どもが学校に行きたくないと言った時、笑顔で優しくこう語りかけて下さい。

【関連記事】子どもの不登校で悩む保護者はこの記事もチェック → 不登校児童を救う、教師と保護者連携の言葉がけ

ひき算ではなく、たし算で対応する

嫌なことがあるのなら、それを取り除こう。自分に甘い気持ちがあるのなら、それを取り除こう。不登校の対応をする時に、原因を見つけて、それを取り除こうとするのが自然な考えです。しかし、いじめが要因で不登校になった子が、いじめっ子が転校していなくなった後でも学校に来られないまま、という場合は多くあります。

原因を取り除くひき算ではなく、何を加えたら登校できるだろうかというたし算の発想が大切です。

子どもが育つには、たくさん甘えることが必要です。甘えることで自分の価値を知り、周囲への信頼を育みます。

子どもが育つには、たくさん安心させることが必要です。安心することで自分に自信を持ち、挑戦する心が育まれます。

甘え貯金と安心貯金の残高不足が、不登校を引き起こしている場合も多くあります。これに対して、「甘えるんじゃない」「学校に行かないと大変なことになるよ」と言葉をかけると、残高はますます減ることになるでしょう。

そうではなく単に自己中心的に感じる、という場合もあるでしょう。それは遊び貯金が不足しているのです。子どもは遊びを通して、ルールや集団での立ち居振る舞いを習得していきます。

「遊び貯金」「甘え貯金」「安心貯金」これら3つの貯金の残高不足かも知れません。次のような言葉がけをしましょう。

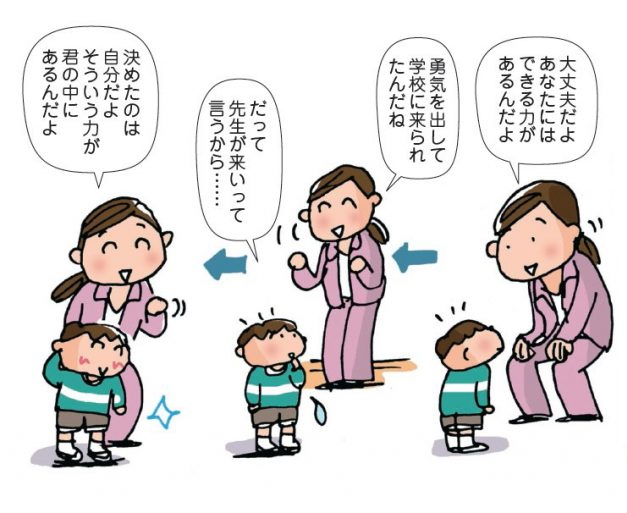

小学校低学年の場合は、本人の自主性に任せると言っても、難しい年頃です。勇気ある一歩を本人が踏み出せない時は、そっと背中を押して、勇気を足してあげることも大切です。その際は、脅しや不安を煽る言い方ではなく、「大丈夫だよ」「あなたにはできる力があるんだよ」といった、ポジティブな声かけをする必要があります。

それがうまくいった場合には、後で振り返りをさせます。感じたことを本人に言わせ、「最初は嫌だなと思っていたけど、行ってみたら楽しかったんだね」といった言葉でフィードバックします。

勇気を出して来られたね 。

違うよ。先生が行けって言うから。

そう思うんだね。背中を押されて来ることを決意したのは自分だよ。自分で決めて実行したんだよ。そういう力が自分の中にあるんだよ。

こんな言葉で、本人が持っているネガティブな自己イメージをポジティブなものに変えていくことが大切です。このことが次の一歩につながっていくのです。