読み取る必然性をもって取り組むことを意図した授業 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #1】

2024年度、全国英語教育研究団体連合会の全国大会は、11月15日、16日の両日、埼玉県で開催されます。さいたま市は英語教育実施状況調査の結果(都道府県、政令指定都市の結果において)が連続して全国トップであることでも知られています。そこで、同市教育委員会が授業力を評価し、今回の全国大会でも実演授業を行う予定の、さいたま市立原山中学校・黒﨑輝教諭に、授業づくりの考え方やその考え方を象徴する授業などについて聞きました。

目次

ジグソー法の考え方を英語のリーディングに取り入れる

今回の全国大会で授業公開を行う黒﨑教諭は日頃、どのような単元づくり・授業づくりを行ってきているのでしょうか。まず黒﨑教諭は、自身の授業づくりの考え方がよく表れているという、昨年度の2年生の英語で行った授業を紹介してくれました。

「本市では、教材とともに指導用資料で各単元のフォーマットが示され、到達点=ゴールもあらかじめ示されており、それを子供たちの実態に合わせて手を入れながら実施しています。今回紹介する2年生の単元は、市のフォーマットでは新しく来たALTに対し、(教材を学んで付けた力を基に)自分や世界に影響を与えた音楽を紹介することになっており、パフォーマンステストも、その内容についてプレゼンテーションによって行うことになっています。今回紹介するのは、その単元でのリーディングの部分(3/10時)です。

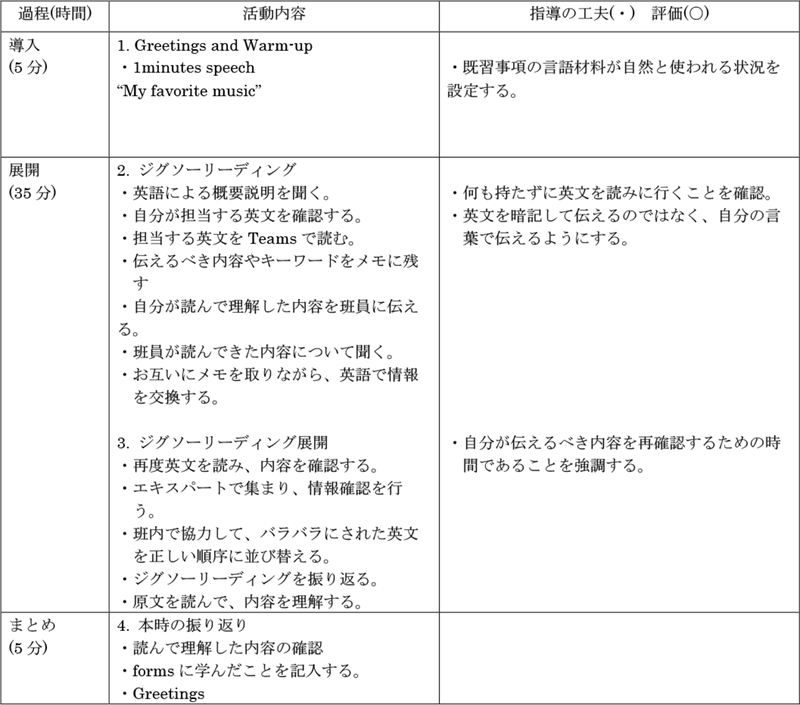

ちなみにこの授業を行ったのは、初任の先生の研修時期でした。そのため授業を見せて、協議の題材にしてもらうために行ったのです。それに際しては、指導主事の先生と相談をして、学習の形態に関わる部分で、初任者に考えるきっかけを与える話ができたらということで、リーディングの活動をどう展開するかというところに焦点を当てた授業になっています(資料1参照)。

【資料1】黒﨑教諭の授業の指導案

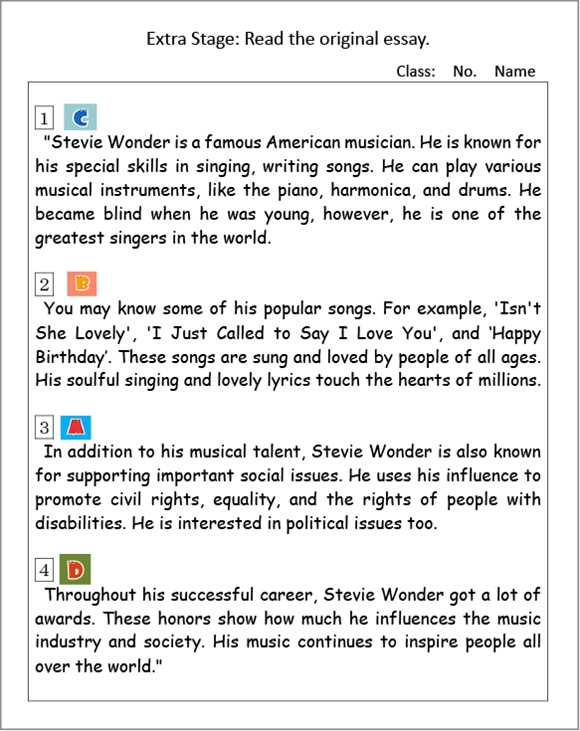

この授業は、単純に教科書教材を読んで理解するというものではなく、一まとまりの文章を1から4まで4分割し、4人組グループのAさん、Bさん、Cさん、Dさんに、それぞれ異なる部分をタブレット上で配信します。それを受けた各自はそれぞれが受信した(1つにまとまった文章の中の)異なる部分の情報を読んで理解し、自分が理解したことを自分の言葉(英語)で残りの3人に伝え、『これってどういう意味?』『それは…』などと質疑応答していきます。そうやって、互いが読み取った4つのパートの情報を伝え合いながら、元の文章の構成を考えていくわけです。

もちろん学齢や子供の実態によっては、元の文章を再構成するところまでやることもできるでしょう。ただ、この授業は2年生対象でしたので、情報をまとめて4つの文章を本来あるべき順番に並び替えるところで授業を終えています」

【資料2】子供たちに渡される4分割された文章(子供に渡す教材文)

いわゆるジグソー法の考え方を英語のリーディングに取り入れたスタイルの授業で、それによって得意な子も苦手な子も、読み取る必然性をもって取り組むことを意図した授業だと黒﨑教諭は話します。

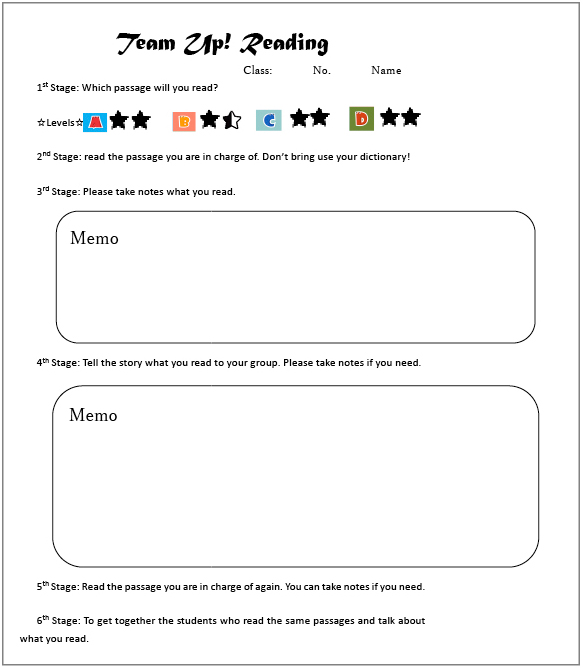

「このような方法を取ることによって、互いがもっている情報を一つに統合していく中で、自分がもっている情報を英語で的確に伝えなければならないという必然性はもちろんのこと、自分に欠けている情報を3人から聞き取る必然性が生じるわけです。当然、読む過程では的確に読み取って伝えていくために、読んだことをメモする必然性も生じます(資料3参照)。このような学習を50分の中でやっていくわけです。

【資料3】子供たちが使うメモ用のワークシート

ジグソー法には多様な解釈もあると思いますが、私は、ジグソー法を取り入れるというよりも、子供たちが読んだり、書いたり、伝えたりする必然性をもたせるために有効な方法だと考え、このような授業を行いました。

やはり教員が教材文を示して、『これを読みなさい』と言っても、なかなか主体的に読むことがむずかしい子もいます。しかし、示された部分を読んで他の3人の子に伝えないと、グループとしてのタスクが達成できないという状況になると、英語が苦手な子でも何とか読もうと取り組みます。実際に4つに分かれている文章は、それぞれ少しずつ難易度が変えてあり、『私は英語が少し苦手だから簡単な文章で挑戦する』というような選択をすることができるようにしています。

そうやって読み取った情報も、他の子にとって重要な情報になるわけで、そうすると苦手ながらにがんばって読んだ情報が他の子供に伝わり、タスク達成の一翼を担えたということで、達成感を味わうことができるのではないかと思うのです」