田村学主任視学官⑴ 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#01】

2016年末に、中央教育審議会から学習指導要領の改訂に関する答申が示され、翌17年春には現行学習指導要領が告示されました。その実現に向けて学校現場でも、教育活動全般の着実な改善が図られてきています。とはいえ、社会そして世界の大きな変革の動きを受け、中央教育審議会(分科会なども含む)では、更なる改革の議論も進められています。そうした学校教育に関わる現状について、文部科学省初等中等教育局の田村学主任視学官に話を聞きました。

目次

令和答申の意義や、それを受けた学校現場の現状についての捉え

学習指導要領の告示以降、現場に大きく影響を与えた中央教育審議会の答申に、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(2021年1月)」があると思います。この答申の意義やそれを受けた学校現場の現状について、どう捉えておられますか?

学習指導要領の告示以降、現場に大きく影響を与えた中央教育審議会の答申に、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(2021年1月)」があると思います。この答申の意義やそれを受けた学校現場の現状について、どう捉えておられますか?

![]() 「令和の日本型学校教育」の答申(以下、令和答申)が出たのは、学習指導要領が実施された直後でしたし、新型コロナウイルス感染症が拡大するただ中でした。学校現場は学習指導要領やコロナ禍への対応に意識が向いていたでしょうから、令和答申への関心が非常に高かったかというと、そうではなかったかもしれません。学習指導要領がめざす「資質・能力」の育成や「主体的・対話的で深い学び」の実現に関心が向いていたのではないかと思います。

「令和の日本型学校教育」の答申(以下、令和答申)が出たのは、学習指導要領が実施された直後でしたし、新型コロナウイルス感染症が拡大するただ中でした。学校現場は学習指導要領やコロナ禍への対応に意識が向いていたでしょうから、令和答申への関心が非常に高かったかというと、そうではなかったかもしれません。学習指導要領がめざす「資質・能力」の育成や「主体的・対話的で深い学び」の実現に関心が向いていたのではないかと思います。

コロナ禍の影響で大きかったことは、子供たちが学校に行けない状況が生じたため、子供に情報端末を用意することが喫緊の課題になったことです。それによって、GIGAスクール構想による1人1台端末の必要性が高まりました。

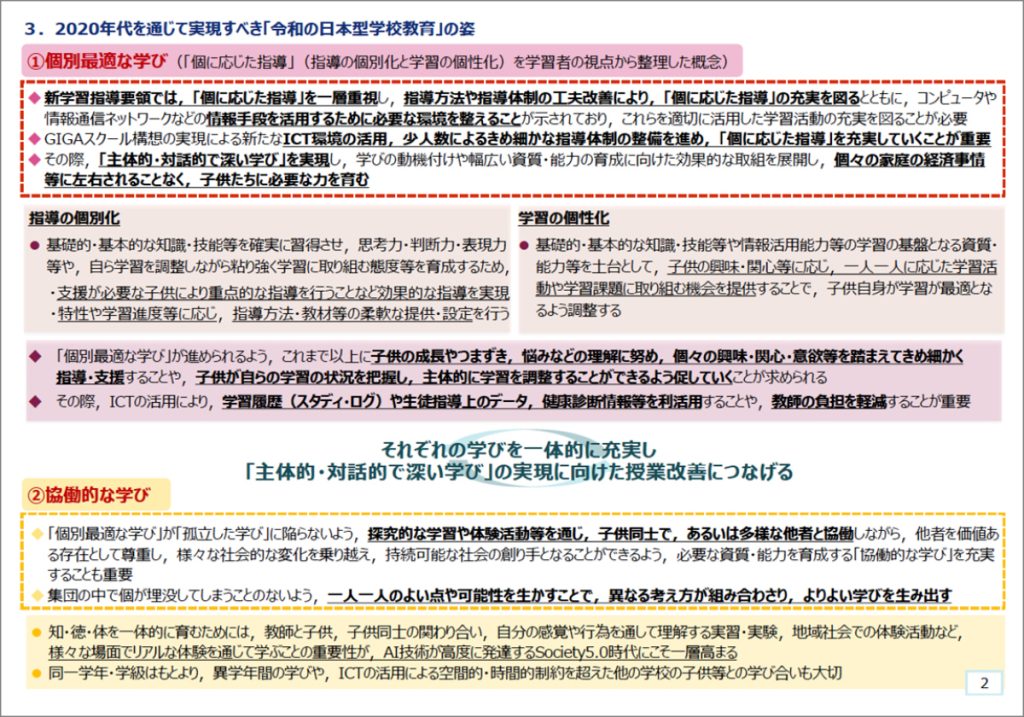

ただし、このGIGAスクール構想は、コロナ禍に対応するためだけに生まれたものではありません。むしろ、多様な子供の存在を前提とし、新しい社会に応じた教育の姿を視野に入れながら、デジタルを基盤とした学習の必要性を明らかにしたというのが中心的意義です。GIGAスクール構想を実現する上においても、令和答申は必要であり、重要な位置付けにあったと考えることができます(資料1参照)。

学校の先生方が令和答申をどのように意識したかという点では、それほど大きなインパクトをもって受け止められなかったかもしれませんが、結果的にはそれがGIGAスクール構想につながり、国策としてのデジタル学習基盤の拡充に連動しています。非常に重要な答申なのです。

【資料1】「令和の日本型学校教育の構築を目指して(答申)【概要】より抜粋

個別最適な学びの充実には協働的な学びが大事

令和答申は、これまでの日本の教育のもつ良さを受けつつ、デジタル化も含めたこれからの社会に対応する教育を、「令和の日本型学校教育」という形で、確かに構築していくことをめざしたものだと思います。その一つのきっかけとして、1人1台端末環境がGIGAスクール構想として実現されたのは先に説明した通りです。

ただ令和答申の大事なことは、個別最適な学びを実現するだけではなく、協働的な学びが極めて重要で、この両者が一体となって充実に向かうことが欠かせないと強調していることです。いくら1人に1台の端末が用意され、Wi-Fi環境が整備され、オンラインで学習ができるようになったとしても、学びを深めるためには友達の存在が大事だし、仲間が大切だし、異なる考えがあったほうがよいわけです。その意味で、学校という学びの場の必要性を示していることも、令和答申の大きな特徴だと思います。

1人1台端末によって、学校を離れても学習できる状況が整ってきたわけですが、学校は欠かせないものであり、学校を重要な社会資本としてこれまで以上に機能させていこうと宣言している答申でもあると、私は考えています。

学校という学びの場を中心に据え、確かなデジタル学習環境を基盤とし、学びの充実をめざすということです。それが、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図り、「主体的・対話的で深い学び」を実現し、「資質・能力」の育成に向かうということになるのだと思います(資料2参照)。

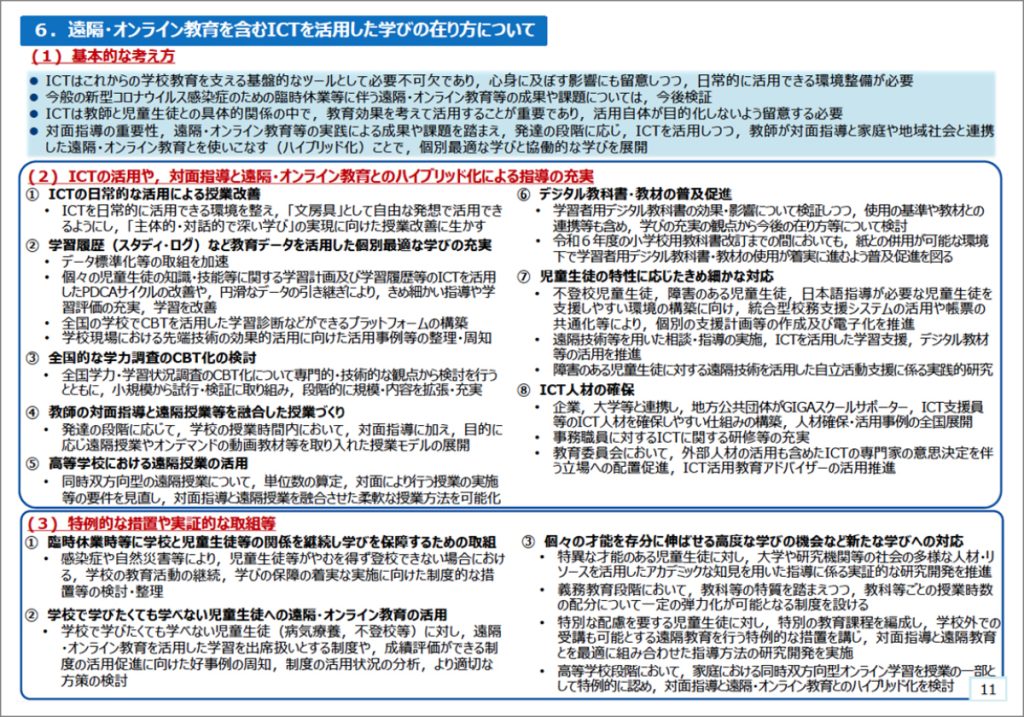

【資料2】「令和の日本型学校教育の構築を目指して(答申)【概要】より抜粋