実践レポート:学校ぐるみのコグトレで課題を乗り越える子どもたち

学校全体でコグトレに取り組んでいる大阪府和泉市立国府小学校。特に支援学級、通級指導教室での実施に力を入れています。コグトレの導入後、子どもたちの「集中力」や「思考力」が大きく育ち、学校全体が落ち着くようになっています。同校教諭・通級指導教室担当の井阪幸恵先生に同行し、同校でのコグトレの実施の様子をお届けします。

目次

2015年からコグトレを導入

本校では、2015年4月から支援学級、通級指導教室でコグトレに取り組み始めました。支援学級※1(7学級)、通級指導教室※2(5学級)では、毎時間2枚程度のCOGET(学習面…認知機能強化トレーニング)やCOGOT(身体面…認知作業トレーニング)を実施。必要に応じて、COGST(社会面…認知ソーシャルトレーニング)も取り入れています。

(補注)

※1 支援学級は、在籍が支援学級となります。国語、算数を中心に通常は支援学級で学び、通常学級で学習する際も、教育課程に支援担任がかかわります。

※2 通級指導教室は、通常学級に在籍する子どもが、月に1時間~週に8時間通っています。読み書きに時間がかかったり、友達とのコミュニケーションが上手に取れなかったりするなど、学習面や生活面で困っている子供たちが通います。自立を目指し、困っていることを改善や克服するところで、一人一人に応じた指導を行います。

通級指導教室では「朝トレ」で認知機能を強化

通級指導教室では、「朝トレ」で、運動、認知機能強化トレーニング、認知ソーシャルトレーニングなどのコグトレを、毎日8時15分~30分に実施しています。

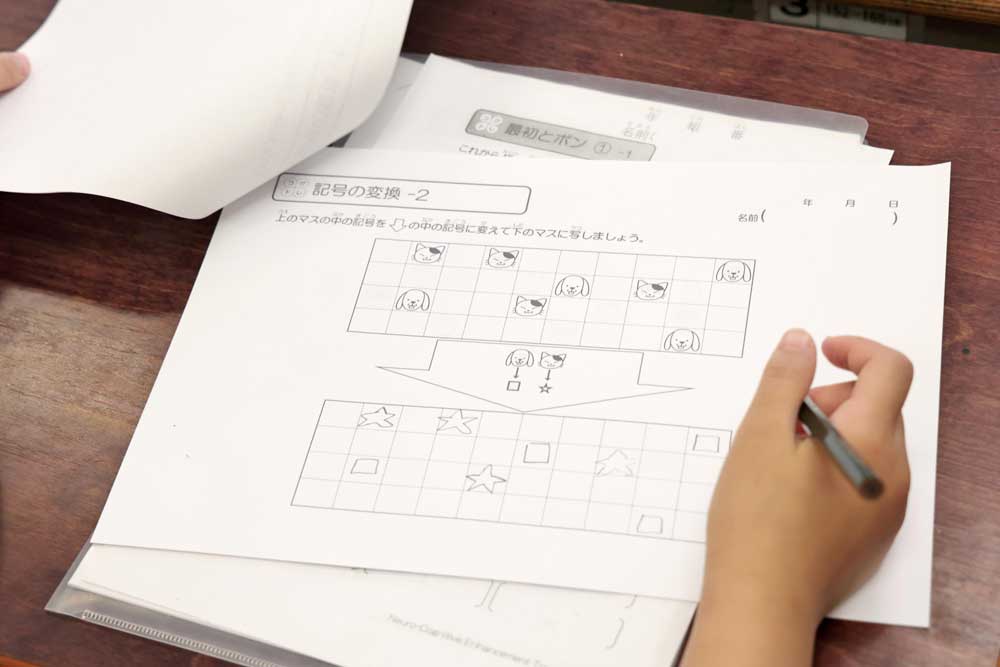

5・6年の通級指導教室の子どもたちは、「記号の変換」「記号さがし」「点つなぎ」「さがし算」など、井阪先生がそれぞれの子どもに合わせて準備したコグトレプリントに取り組みます。また、子どもたちは、思い思いに跳躍練習台や自転車こぎなどの運動も行います。井阪先生は、一人一人の子どもの様子を見守りながら支援や声かけをします。最後に全員で「最初とポン」や「危険予知トレーニング」などを実施しました。

今日はどれにする? さがし算でいく? さがし算のルールを読んで自分でやってみてください。

はい。

子どもたちはコグトレが好き

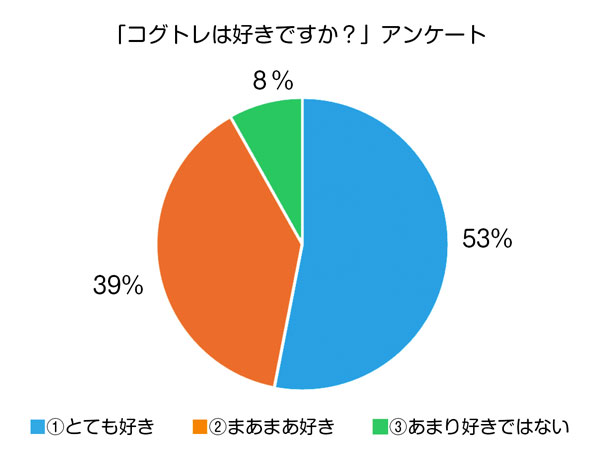

通級指導教室の子どもたち(119人)に「コグトレは好きですか?」というアンケートを取ったところ、92%の子どもは「とても好き」「まあまあ好き」という回答があり、全体的には好きな子どもが多いという結果でした。また、高学年では「あまり好きではない」という回答がなく、「とても好き」「まあまあ好き」という回答でした。

また、「好きなコグトレは何ですか?」という質問では、「点つなぎ」が多く、次いで「スタンプ」「最初とポン」「形さがし」「記号さがし」が人気でした。

コグトレは、子どもたちが楽しく取り組めることが大きな特長です。子ども自身が気付かないうちに、何となくできることが増えています。つまり、無理をしないで、学習や生活の根幹となる力を強化できるのです。