小学校の教室で「子どものストレス」をゼロにするために。やってみよう、ストレスマネジメント教育

コロナ禍を過ぎ、「アフターコロナ」と呼ばれる今の社会ですが、子どもたちの周りにはストレスがいっぱいです。「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、いじめの重大事態や不登校児童生徒数が増加の一途を辿っています。そんな学校現場では、教師も子どもも「ストレス」を正しく理解し、適切に対処する力を身に付けさせることが求められます。今回は、学校現場の視点から「子どものストレス」について考え、学級でできるストレスマネジメント教育についてまとめました。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #01

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

1 そもそもストレスって?

そもそもストレスとは何でしょうか。「ストレス」という言葉は、もともと物理学の用語で「外からかかる圧力による歪み」を指す言葉として用いられていました。これを、「ストレス学の父」と言われたカナダのハンス・セリエ博士が精神医学に導入し、広く一般的に認知されるようになりました。

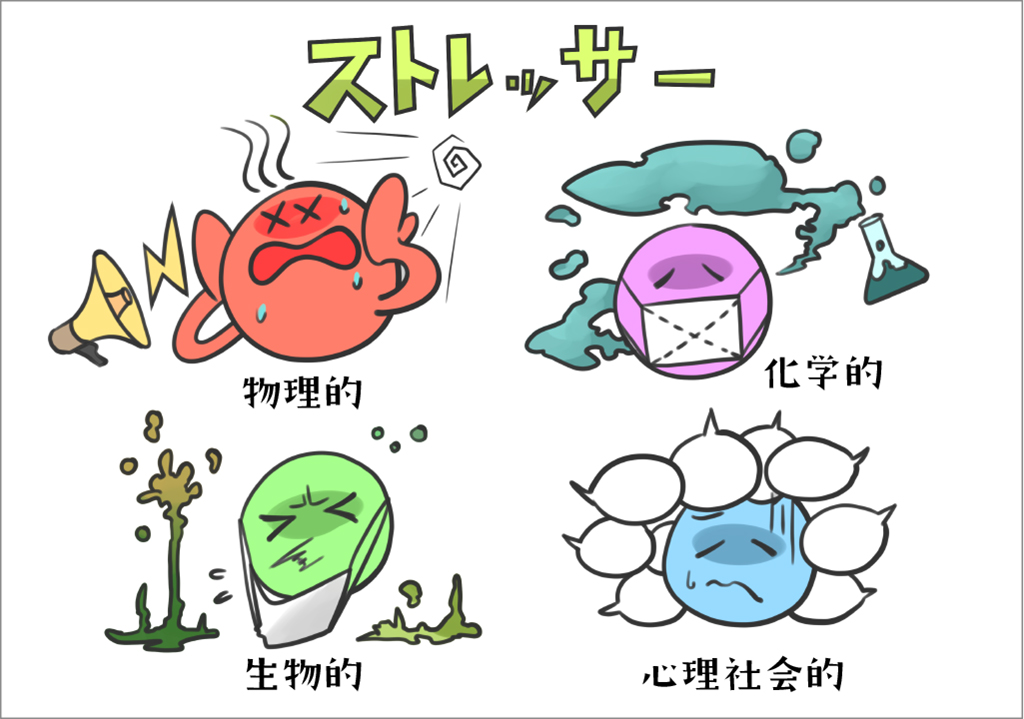

ストレスは、「ストレッサー」と「ストレス反応」の2つに分けて考えることができます。

ストレッサーとは、ストレス反応のもとになるものです。物理的ストレッサー(騒音・高温など)・化学的ストレッサー(化学物質による刺激など)・生物的ストレッサー(細菌・花粉・ほこりなど)・心理社会的ストレッサー(人間関係など)などがあります。

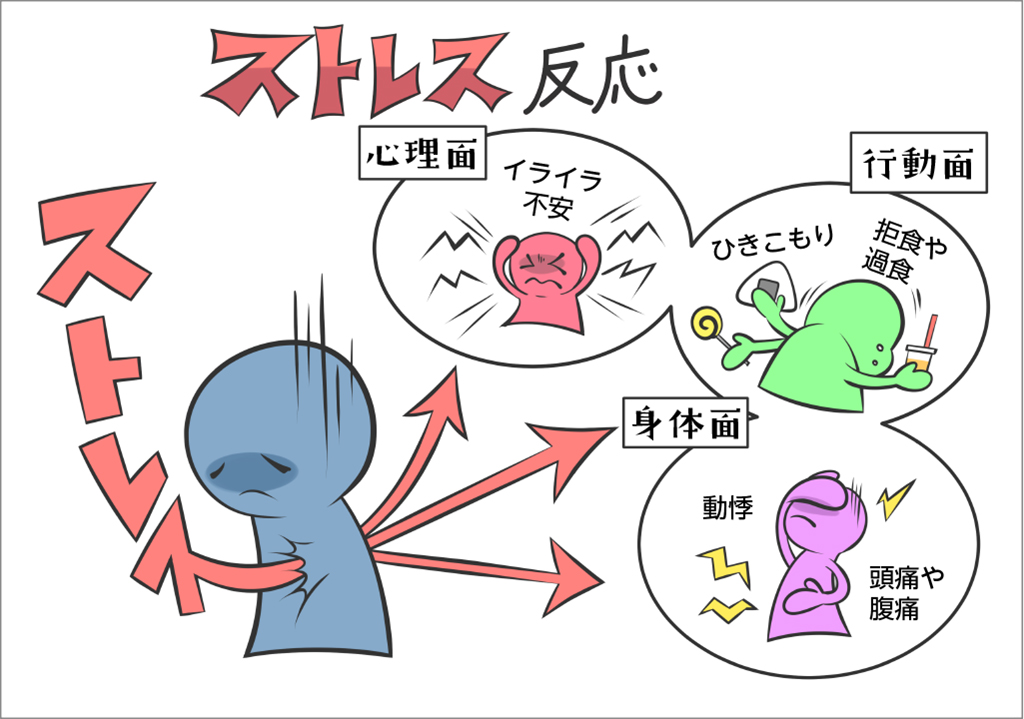

ストレス反応とは、ストレッサーに対して生じる心とからだの変化のことです。この反応は人によって様々で、心理面・行動面・身体面に生じてきます。同じストレッサーであっても、ストレス反応が生じる人とそうでない人がいます。

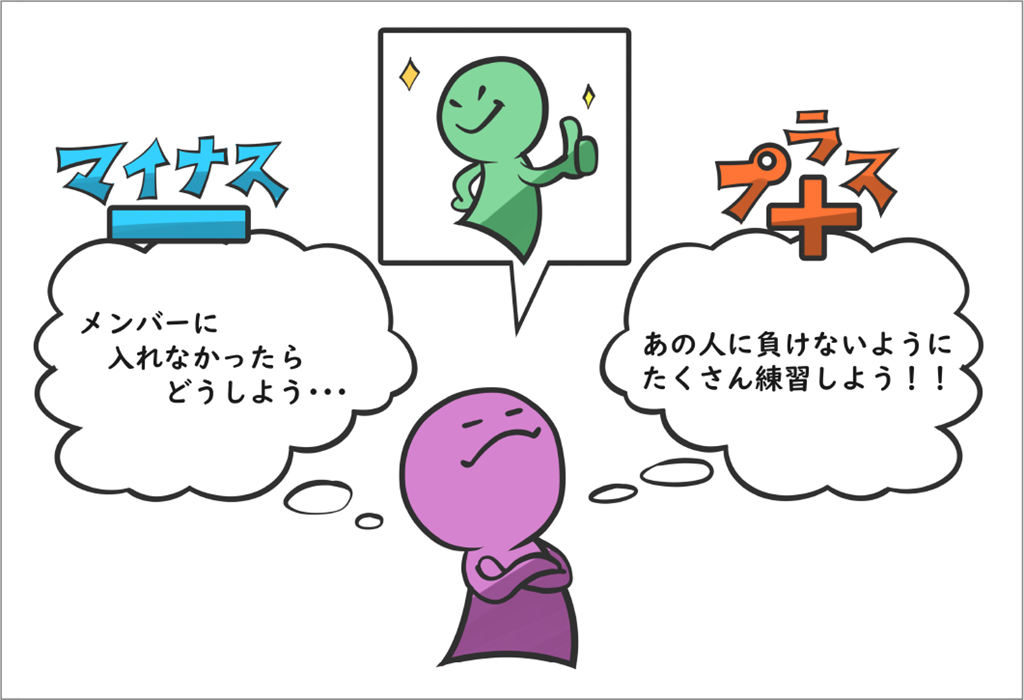

2 プラスとマイナスのストレス

ストレスは、すべてが悪いものではありません。

例えば、

「同じチームに自分と同じくらいの実力をもったライバルがいる。あの人に勝たないとメンバーに入れない」

という状況は、本人にとっては

「メンバーに入れなかったらどうしよう…」

とマイナスに働くこともありますが、

「あの人に負けないようにたくさん練習しよう!」

とプラスに働くこともあります。つまり、その人の「見方・考え方」ひとつでプラスにもマイナスにもなるのです。