多様な面で自分の行動をよりよく考えていけるような学習をつくる【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第9回】

前回は、神戸市の授業マイスター(小学校理科)である小湊拓也教諭が、単元・授業づくりを通し、子供たちにどんな力を育もうと考えているのかを紹介しました。今回は、そのような力を育むために理科だけでなく、社会科や総合的な学習の時間(以下、総合学習)と教科等横断的に行ったカリキュラム・マネジメントについて、紹介をしていきます。

目次

理科の学習に入る前には、社会科で2時間の学習

前回、理科の学習で、子供たちが身近なことから問題を発見し、学んでいくこと、さらに学んだことを生活の中で生かせるようにしていきたいことなどをお話ししました。そのために、この理科の単元も教科等横断的に構成し、社会科と総合学習の学びとをリンクさせています。

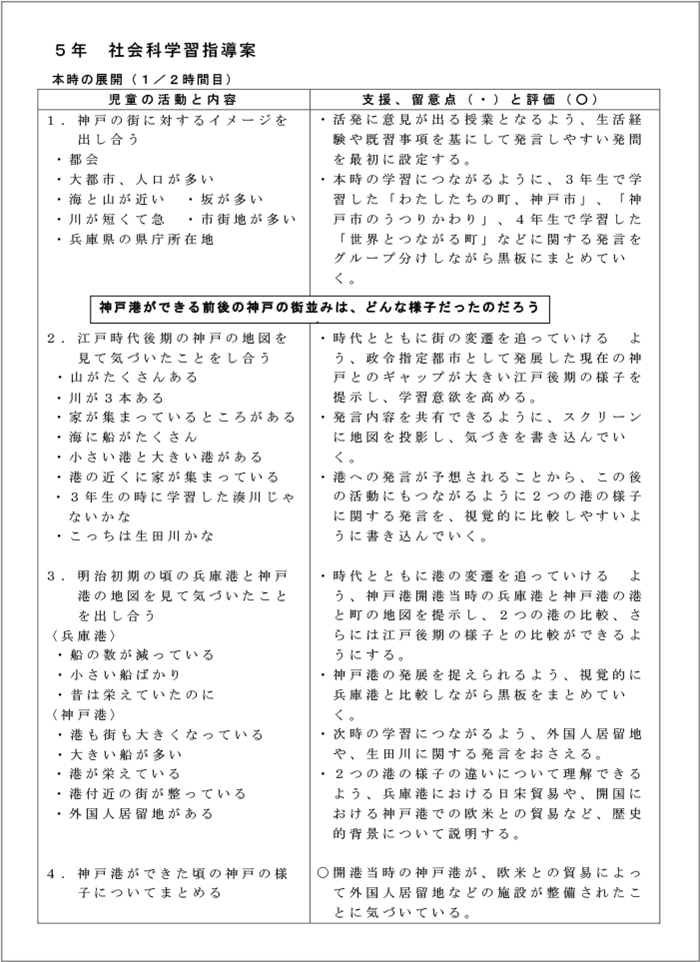

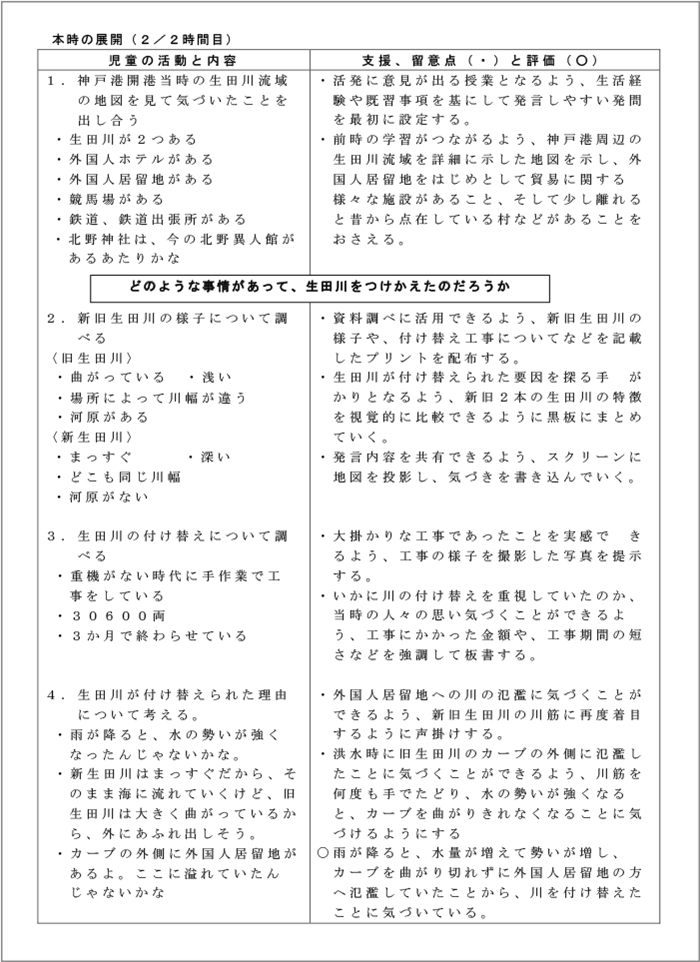

まず、理科の学習に入る前には、社会科で2時間の学習をしました。地元神戸市では社会科でも地域教材を作成しており、防災のため川の付け替えなども学べるようになっています。以前は、湊川と校区内を流れている生田川という2つの川について学んでいたのですが、現在は湊川が必修で生田川は選択的な扱いになっているのです。水害については4年生の社会科でも学ぶのですが、ぜひ校区内にある生田川についても学んでほしいと思い、5年生の社会科に組み込み、2時間で実施しました(資料1参照、2時間分)。

【資料1】

社会科、1時間目の最初はまず自分たちのもっている神戸市のイメージを出させていきます。すると市街地以外もあるけれども、市街地が多いこととか、以前学んだ海と山が近いという地形に関することなども出ました。そこから、江戸時代の終わり頃の地図を見せ、さらに気付いたことを出させていくと、港らしいものが2つあることとか、船がたくさんあることなども出てきました。

次に明治の頃の地図を見せ、多様な気付きや既習と結び付けた意見を出し合いながら、外国との貿易が盛んになり、大きな港に大きな船がたくさん寄港するようになっていったことをまとめます。そこから、港の近くに外国人居留地ができたことなども押さえていきました。

2時間目には明治期の町の写真や画像を見ながら、生田川の近くには前時に学習した外国人居留地があったり、ホテルがあったり、競馬場や鉄道があることなどを確認していきます。そのうちに川の様子がずいぶん違うということも確認でき、結局生田川が昔は暴れ川と呼ばれ、少し雨が降るだけで氾濫していたことが分かってきます。洪水のときには、川のカーブ地点で氾濫が起こるのですが、そのカーブで氾濫する先に外国人居留地があったのです。そのため、川が付け替えられるようになったことなどを学ぶわけですが、もし居留地がなければ、付け替えが行われたかどうかといった、日本と外国との関係性などについても少し意見が出ました。

川の歴史の学習により、確かめたいことが子供たちの中から生まれてくる

そのように社会科の学習を行ってから理科の学習に入っていくと、「昔、生田川は曲がっていたから、曲がっている川の実験もしてみたい」とか、「真っ直ぐな川と曲がった川を比較しよう」とか、「雨が降るたびに氾濫していたから、水の量が変わるとどうなるのか調べよう」などの意見が出て、子供たち自身が実験の内容をどんどん出していくようになっていったのです。

これは少し余談になりますが、現行学習指導要領では、カーブに水を流したらどうなるかということは記されていない、と教科調査官の先生からご指導を受けました。ただ、教科書にはカーブした川が描かれているため、多くの先生は曲がった川で実験をしているわけです。しかし、そこに学習指導要領上の根拠はないわけですね。

むしろ真っ直ぐな川だけでも、学習指導要領に示された内容は調べることは可能なのです。ただし、子供たちが既習や生活経験などから「曲がった川も調べてみよう」と言うならば、それは学習する価値があるでしょう。さらに注意が必要なのは、これも調査官の先生から伺ったことですが、強く雨が降った場合には、カーブの外側だけでなく内側も激しく削られますから、カーブの内側はあまり削られないと中途半端に思っていると、豪雨のときに命を守る上での危険が生じる可能性があります。ですから、曲がった川の実験を行うときには、その注意も必要なのです。

話を戻しましょう。先のように、子供の意見に沿って実験をしてみると、曲がった川の外側のほうが深く掘れることが分かります。それを見た子供から「夏休みに川原に行ってキャンプをしていたとき、お父さんから『曲がった川の奥のほうは深いから行ったらダメだよ』と言われたけど、確かにそうだ」と言う声が出ました。そのように生活経験と実験結果とがつながっていったわけです。もちろん、その後で先の教科調査官のご指摘のような注意はしておいたのですが…。

このように地元の川の歴史を学習することで、確かめたいことが子供たちの中から生まれてくるし、対話の場面でも根拠をもった議論をすることができるようになっていきました。