樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯5 北海道白老郡白老町立萩野小学校「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」(第6学年)の授業

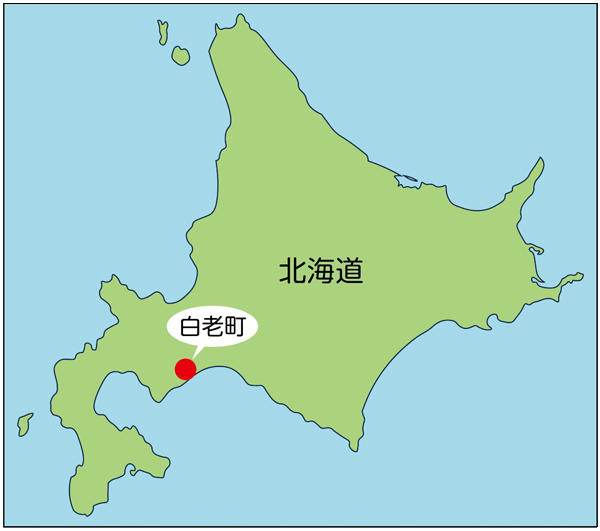

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第5回。今回のカバTは、北海道白老町を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第5回】北海道白老郡白老町立萩野小学校

「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」(光村図書第6学年)

授業者:澁谷吏樹丸教諭

訪問日:令和6(2024)年5月29日(水)

訪問の概要

白老町立萩野小学校は、小生の科学研究費助成事業(略称、“科研”)における研究調査校として協力をお願いしている学校の一つです。同校は本年度から研究をスタートさせ、初めての公開授業となります。白老町内全小・中学校の先生方などが計90名も集い、凛とした空気感あふれる広い体育館での授業公開でした。

授業者の澁谷先生は同校の研究主任であることから、その一挙手一投足に注目が集まりました。

6年1組の児童は計17名。緊張感につつまれながらも、実に生き生きとした学習活動が展開されました。本時は単元全体の中盤(4/7)、教材の本論部に提示されている複数の事例について検討する段階でした。

Good Practice〜授業の花まるポイント(全7時間中の第4時)

シーン1:単元全体としてのまとまりを意識した、本時の位置付け

教科書教材は、「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」の2教材で構成されています。

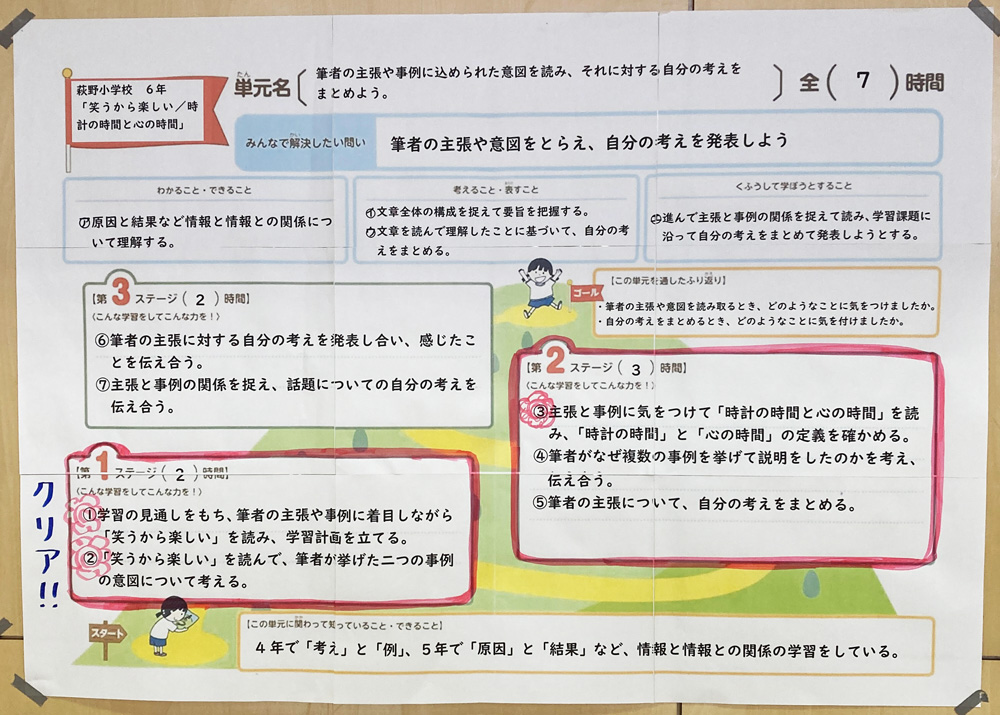

「笑うから楽しい」は練習教材として位置付けられ、そこで習得した知識・技能を本教材「時計の時間と心の時間」で活用するという構成です。澁谷先生が設定した単元名は「主張や事例に込められた意図を読み、それに対する自分の考えをまとめよう」でした(下の写真1参照)。

単元のゴールは、「時計の時間と心の時間」の主張と事例を要旨としてまとめ、それに対する自分の考えを伝え合うことでした。単元の導入部(第1ステージ)の2単位時間は、「笑うから楽しい」の主張を捉え、事例の意図を考えていくことからスタートし、単元全体のラーニング・マウンテンが構想されていったとのことでした。

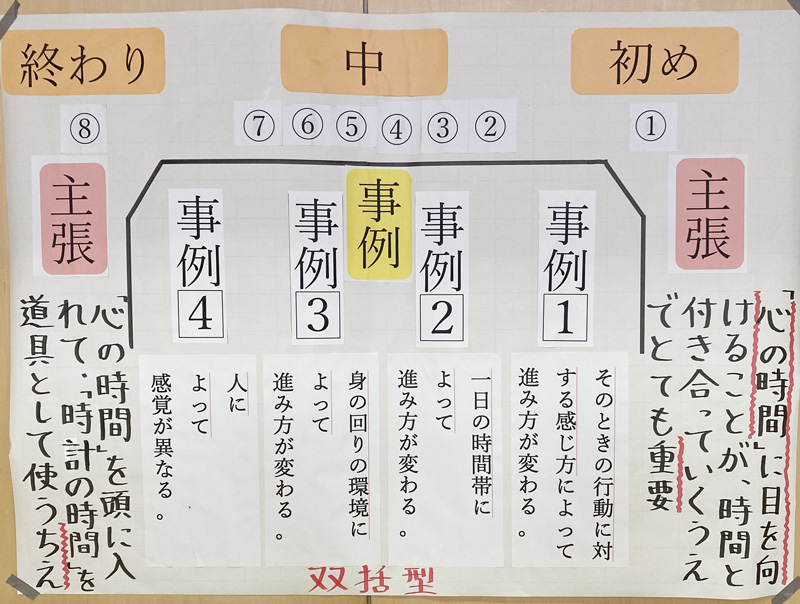

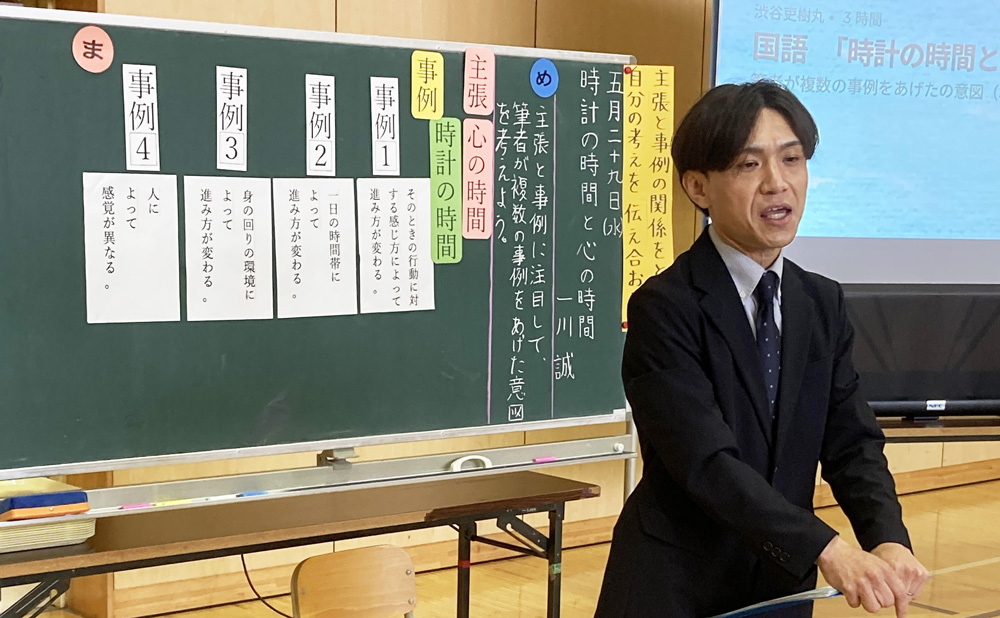

本時(4/7)は展開部(第2ステージ)の中盤で、前時で捉えた「時計の時間と心の時間の定義」と「事例の内容(概要)」の確認の上に立った、四つの事例についての深掘りの時間でした。

本時のめあては、澁谷先生のリードのもと、「主張と事例に注目して、筆者が複数の事例を挙げた意図を考えよう」となりました。写真1のとおり、次時の「筆者の主張について、自分の考えをまとめる」ための前段階の位置にあり、“クリア(花丸)”を添えることで本時の位置も視覚的に捉えることができています。各段階での学習を一つ一つクリアしていくことで、単元のゴールに向かうプロセスを教師と児童が共有できる、ラーニング・マウンテンの有効性を再確認することができました。

シーン2:練習教材「笑うから楽しい」での学びを構造化して、本教材へつなぐ

光村図書出版の説明的な文章には、練習教材と本教材の2教材で構成されたものがあります。習得から活用の流れを企図したものでありましょう。文字どおり、練習教材は、本教材の読みにつながる前段階としての“練習”として位置付けられます。

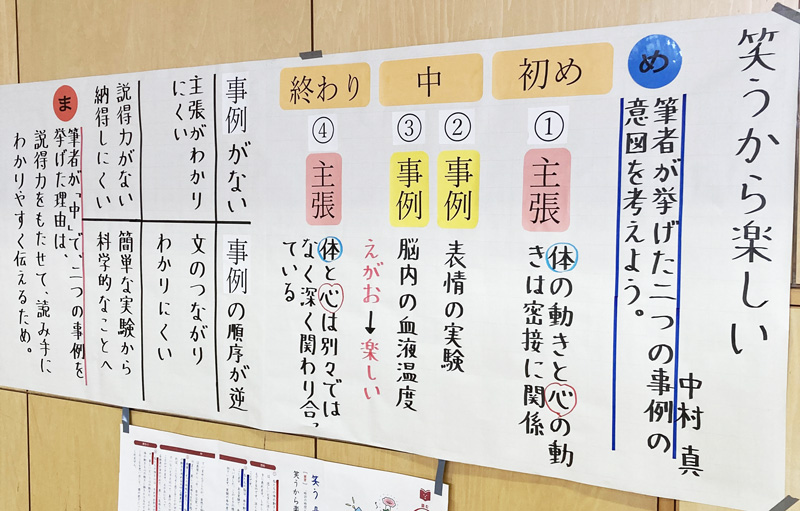

澁谷先生は、練習教材「笑うから楽しい」の構造と内容を模造紙に整理し、それが本教材とほぼ同じであることを視覚的に捉えることができるようにしていました(写真2、写真3)。

本時では、本教材「時計の時間と心の時間」の構造と内容が既に理解されていることが前提であったので、こうした習得から活用の流れを丁寧に踏んでいくことが重要であると考えました。

シーン3:複数の事例の意図として、その提示の順序へ注目

写真2のとおり、練習教材「笑うから楽しい」では、“事例がない”、“事例の順序が逆”という二つの観点で分析的な読みを進めています。事例は主張を支える理由として必要であることを捉えるだけでなく、提示していく順序には意図があることに気づかせているのです。そこには、「簡単な実験から科学的なことへ」と記述されていますが、こうした気づきは、「読むこと」の領域ばかりでなく、「話すこと・聞くこと」や「書くこと」の領域でも活用されていくでしょう。

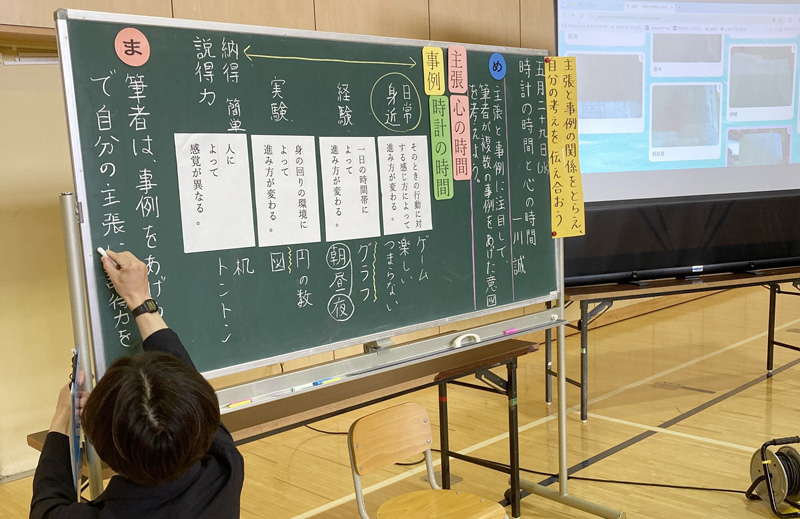

本時では写真3のとおり、澁谷先生は四つの事例の順序が、分かりやすい内容から経験、そして実験へと配置されていることを丁寧に板書で押さえていきました。

そして、まとめへとつないでいったのです。まとめは、練習教材と同様に「筆者は事例を挙げることで、自分の主張に説得力をもたせている」となりました(写真4)。めあてと整合したまとめになっていることが分かります。