樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯4 鳥取県東伯郡北栄町立大栄小学校「たんぽぽのちえ」(第2学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第4回。今回のカバTは、鳥取県北栄町を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第4回】鳥取県東伯郡北栄町立大栄小学校

「たんぽぽのちえ」(光村図書第2学年)

授業者:生田智子教諭 (全10時間中の第2時)

訪問日:令和6(2024)年5月13日(月)

訪問の概要

北栄町立大栄小学校は、鳥取県教育委員会指定“子どもが伸びる授業づくりプロジェクト”に取り組んでいます。本事業は、全国学力・学習状況調査における課題を踏まえ、学習指導要領に示されている資質・能力を育成する授業づくりを推進し、県内へ発信することを目的としています。

同校は県指定2年目で、筆者はこの間、数回訪問しています。

今回は、年度初めにおいて転入教員に配慮した全校の研修態勢の高揚を図る狙いがありました。

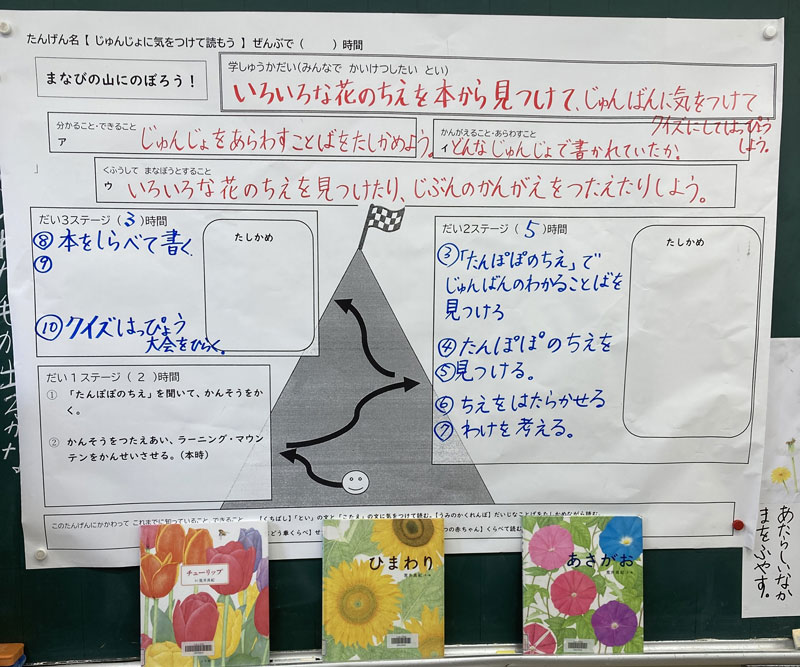

参観した授業では、本連載のメインテーマ「ラーニング・マウンテン」を作成する導入段階でした。

読者の方々の興味・関心が高い場面の授業でしたので、今回はその様子について詳しく紹介します。

Good Practice〜授業の花まるポイント

シーン1:単元全体としての学習課題を設定する

教科書教材「たんぽぽのちえ」に付された単元名は「じゅんじょに気をつけてよもう」でした。

この“じゅんじょ”という意識を2年生の子どもたちにどのようにもたせていくかがポイントになります。単元のまとまり(内容・時間)の中で、“言語活動を通して指導事項を指導する”という方向を子どもたちと共有していく授業が展開されていました。

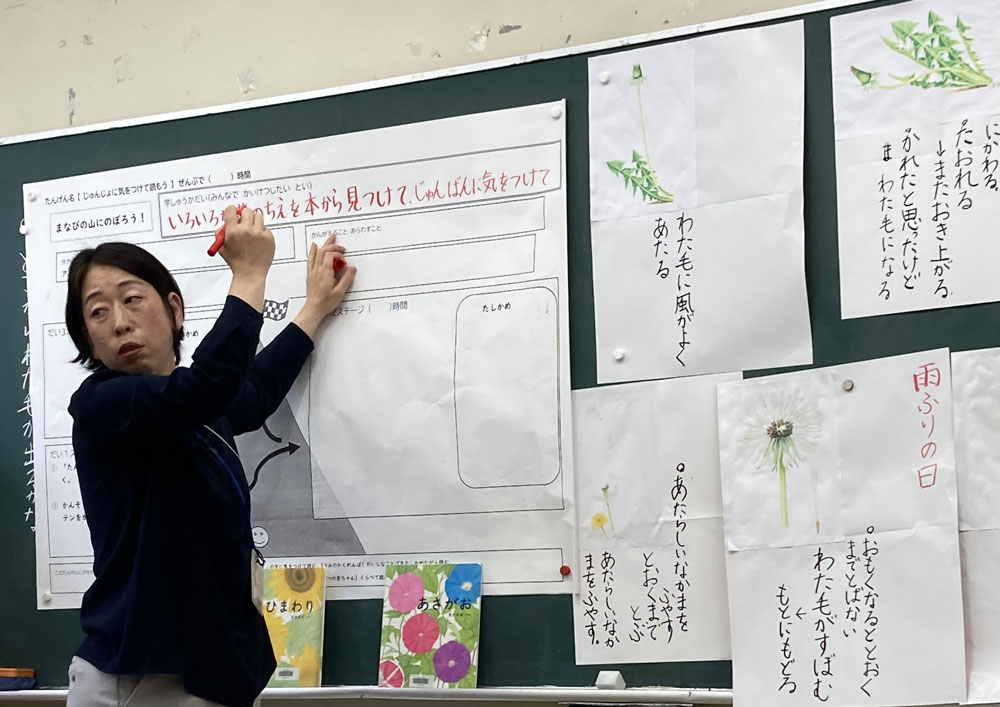

①生田教諭は、前時(1/10)に書いた各自の感想をみんなに紹介し、単元全体の学習計画を立てることを本時の目標としています。板書のあめては「かんそうをつたえあい、どのように学習していくかを考えよう」。

②子どもたち数人が、“たけのこ”のように順に起立して感想を述べていきます。

その間、生田教諭は、用意した挿絵入りの模造紙に、児童の感想をできるだけそのままの言葉でサインペンで書き込んでいきました(写真1右半分)。そして、その模造紙を順に並べていくことで、“ちえ”というものが“じゅんじょ”立てて説明されていることを視覚的に捉えることができていました。

③おおむね出尽くしたところで、生田教諭は題名に注目させながら、たんぽぽにはたくさんの知恵があることを確認しました。その後、生田教諭は自身の単元構想に基づき、「たんぽぽではない、そのほかの花にも知恵があるのかな」と問いかけます。すると、子どもたちは、「1年生の生活科で勉強したアサガオは、たくさんの種子ができたよ」「チューリップは、球根から育つんだよ」等々、次から次へとこれまでの学習や生活経験に基づいてつぶやいていました。

④それを受けて、生田教諭は、用意した『たんぽぽ』『あさがお』『チューリップ』の3冊の本を提示しながら、「いろいろな本を読んで、花の知恵を探っていきましょう」と誘いました。生田教諭は続けて、「様々な花の本を読んで、最後はどうしたい?」と問いかけます。

すると、“ちえをみんなに伝えたい(教えたい、発表したい)”、“「じどう車くらべ」のときと同じように図鑑をつくりたい”、“「くちばし」のときのようにクイズをしたい”との希望が次から次へと出されました。このシーンは本時の中で最も盛り上がりをみせていました。

⑤ここで、「ラーニング・マウンテン(大き目の模造紙)」が登場。

生田学級は一年からの持ち上がりで、この「ラーニング・マウンテン」を活用した授業に既に取り組んでいたことから、実にスムーズに流れていきました。生田教諭が、「この単元を通して、みんなで解決したい問い(学習課題)をどうしましょうか」と問いかけると、それまでの学習の流れが整理されていき、「いろいろな花のちえを本から見つけて、それをみなさんがじゅんじょに気をつけながらクイズにしてはっぴょうしよう」と決定されていきました(写真1左半分)。

シーン2:単元の目標(山の頂上)を子どもと共有する

「ラーニング・マウンテン」を活用した授業では、言語活動だけを意識しては十分ではありません。

今般の学習指導要領では、身につける資質・能力が3観点に分けられ、子どもにも付けたい力を明確にすることが重視されています。筆者は、そのことを踏まえて、目標となる山の頂上には“単元の目標”を子どもたちが分かる言葉で明記するよう求めています。

⑥単元の学習課題が決定した後、生田教諭は次のように説明します。

「この単元を通して、みなさんに力をつけてほしいことがあります。それをみなさんで立てることは難しいので、先生のほうから示すことにします」。ここが、ラーニング・マウンテンの肝になります。

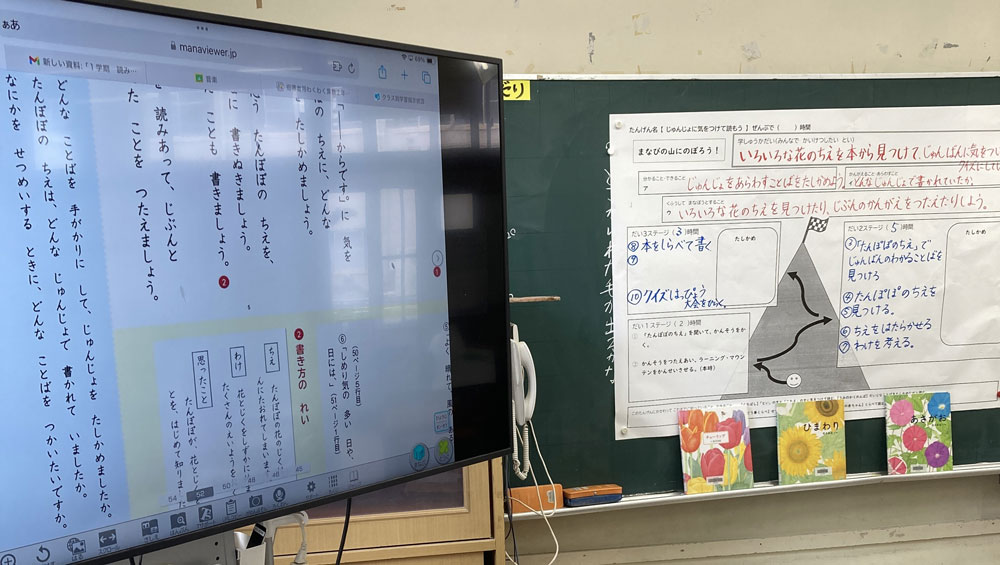

⑦そこで、子どもたちに提示したのが、電子黒板に映し出された教科書の“学習の手引き”です。

そのページの最後に「ふりかえろう」というタイトルで、単元を通して身につける資質・能力の3観点に即した内容が子どもにも理解できる言葉で掲載されています。生田教諭はそこを上手に取り上げて、目標を提示していきました(写真2)。

⑧「わかること・できること」は“知識・技能”、「かんがえること・あらわすこと」は“思考・判断・表現”、「くふうしてまなぼうとすること」は“主体的に学習に取り組む態度”と対応しています。

国語科ではこれまで、単元の目標を子どもたち自身に伝えることは少なかったように感じています。

低学年であっても、こうした資質・能力ベースの授業へと転換させていきましょう。

シーン3:目標(山の頂上)に向かうプロセス(見通し)を検討する

単元の学習課題や目標(山の頂上)がイメージできたところで、次は学習計画の立案になります。

この単元では、10時間を配当していました。本時は2時間目ですから、その後の8時間の学習をどのように進めるかが重要になります。どのような学びを展開していけば、山の頂上に立てるのか、ラーニング・マウンテンのルートやプロセスといった見通しを検討することになります。

⑨生田教諭は、第2ステージに5時間、第3ステージに3時間を配当し、自身の単元構想に基づきながら、子どもたちとのやりとりを通して、学ぶ内容を整理していきました(写真3)。

⑩写真3の左右2か所に「たしかめ」という枠組みがあります。これは、いわゆる“形成的な評価”を行うことを示すようにしていますが、今回はここについては時間的な都合で検討できませんでした。