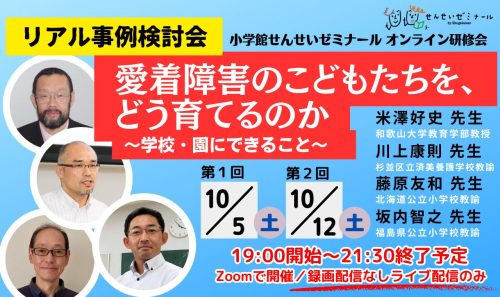

長期連休明けでリセットされた子どもへの対応|5月【特別支援学級の学級経営】

特別支援の知識や経験が乏しいまま、手探りで特別支援学級を担任している先生も多くいると耳にします。この記事では特別支援学級の学級経営について、日々の学級内でよくあるケースを挙げて、その道の専門家がポイント解説をします。今回は、大型連休明けに起こりがちな出来事を紹介します。

構成・執筆/兵庫県公立小学校校長・公認心理師・特別支援教育士スーパーバイザー 関田聖和

目次

登場人物

皆川先生:自閉情緒クラス担当。教師生活25年ベテラン。特別支援学級主任・特別支援教育コーディネーター

島原先生:知的クラス1担当。教師8年目。特別支援学級担任1年目

根本先生:知的クラス2担当。教師3年目。特別支援学級担任2年目

しゅんたさん:独特な自分の世界をもっていて、彼なりのルールがある。他人とは打ち解けるまでにかなり時間がかかる。粘土や工作などは緻密で動物などは本物そっくり、大人顔負けの作品を作りあげる。

るなさん:よく動く。出し抜けにしゃべる。思いついたことをすぐに伝えてしまう。言わないでいいことまで言ってしまうことがある。発想が豊か。次から次へと案が浮かぶ。

ゆうかさん:不注意。衝動性が高い。よく忘れてしまう。様々なことが気になってしまい、失敗することが多い。いろいろなことに気が付いてくれるので、友だちが忘れていたことを思い出してくれるようなことがある。

連休明けの教員室でのワンシーン

(島原先生)

るなさん、連休気分が抜けないのか、連休の話ばっかりするんだよ。朝の会のやり方も全部忘れてた……。また一から覚え直しをさせないと……。

(根本先生)

あらら、私の担当のゆうかさんは、忘れてるなって感じが見えたから、もう一度、手順書を見せたらちゃんとできたので、すごいねって褒めたのよ。

(皆川先生)

島原先生、根本先生も焦らずにコツコツとですよ。もう一度、個別の教育支援計画や個別の指導計画に書かれた情報を見ておきましょう。

(根本先生)

はいっ! 皆川先生も、いっしょに見てください!

(皆川先生)

そうですね、いっしょに確認しましょう!

【POINT1】時には児童の計画書を再確認することも

皆川先生は、自分が担当しているしゅんたさんの個別の教育支援計画、個別の指導計画を確認しながら2人に話しました。

■しゅんたさん<皆川先生担当>

独特な自分の世界をもっていて、彼なりのルールがある。他人とは打ち解けるまでにかなり時間がかかる。粘土や工作などは緻密で動物などは本物そっくり、大人顔負けの作品を作りあげる。

長期目標:同じクラスの友だちといっしょに作品作りをすることができる

短期目標1:大人といっしょに作品作りをすることができる

(皆川先生)

私はもう一度4月に戻ったつもりで、しゅんたさんとの関係づくりから入りますよ。学習の進め方、給食の準備の仕方は、4月に作った絵カードをもとに、順番に取り組んでみるつもりです。変更も想定に入れながらね。そして4月に取り組めなかった粘土細工に取り組むように促してみようかなと考えてます。

島原先生も同じように、自身が担当するるなさんの情報を皆川先生と共に確認しました。

■るなさん<島原先生担当>

よく動く。出し抜けにしゃべる。思いついたことをすぐに伝えてしまう。言わないでいいことまで言ってしまうことがある。発想が豊か。次から次へと案が浮かぶ。

長期目標:会話のキャッチボールを楽しむことができる

短期目標1:先生としりとりなどの遊びに取り組むことができる

(皆川先生)

もしかすると、連休中の話を島原先生に聞いてほしかっただけかもしれない。聞いてくれなかったから、朝の会をしなかった可能性もあるかもね。一度、どこかの時間を使って話を聞いてみたら。そして短くていいから、「次は?」とか「これはどういうこと?」って、会話に質問してみたらどうかな。もしかすると、るなさんのことだから、いろいろ話した後には、次の学習のヒントも見えてくるかもしれないよ。

(島原先生)

つい、関係ないことを話し出すから、朝の会が進まなくて……。「次何するの?」と言ったら、忘れたって。聞いてほしかったのかぁ……。

次いで根本先生もゆうかさんの情報を共有しました。

■ゆうかさん<根本先生担当>

不注意。衝動性が高い。よく忘れてしまう。様々なことが気になってしまい、失敗することが多い。いろいろなことに気が付いてくれるので、友だちが忘れていたことを思い出してくれるようなことがある。

長期目標:タブレットで記録を取ることができる

短期目標1:タブレットで必要な事柄を写真に撮ることができる

(皆川先生)

手順書を見せた支援はよかったですね。時折、忘れてしまうことがあるようだから、すぐに取り出せるところに置いているのはいいですね。学習の時には、視覚刺激が強いものはそっと隠したり、見えないようにしたりしましょう。

(根本先生)

はい。4月に確認したのに忘れていたこともありました。確認するって大切ですね。

(皆川先生)

学級内の様々なシステムは、根本先生を中心に子どもたちと確認しましょう。

【POINT2】状況に応じて学級内のシステム見直しを

大型連休が終わると、いよいよ本格的に学校生活がスタートすると言っても過言ではありません。通常の学級においても、学級内のシステムの見直しや確認をします。場合によっては、4月に決めたシステムの再構築を大型連休明けに行うこともあります。特別支援学級であればなおさらではないでしょうか。

諸説あり内容にもよりますが、物事が習慣化するためには18日~254日間かかるそうです。ASD傾向のある子どもならば、一度習慣化してしまえば……ということもありそうですが、大型連休の間に起こった出来事にこだわって着目してしまい、4月にできていたことがうまくできないかもしれません。その結果、パニックを起こすこともあることでしょう。

また、ワーキングメモリーの弱さを見せる子どもは、手順書を置いている場所すら忘れているかも知れません。特別支援学級の先生はシステムを見直す前に、今一度「専手必笑(専門的な手立てで、必ずみんな笑顔)」で下記に取り組んでみましょう。

【担当する子ども】

・個別の指導計画の長期・短期目標の確認

・特性やエピソード、アセスメント(評価)情報などの確認

【クラス内】

・学習や当番活動のシステムや約束ごとなどの確認や変更

活動の中での子どもたちの言動に一喜一憂することは全くなく、焦らずゆっくりと行います。「4月に言ったよね」と、怒ったり叱ったりするのではなく、システムの変更も想定しながらの支援を続けます。一度確認したら次の日にできるものでもありません。ゆっくりと取り組む時間が必要です。そして、取り組もうとしたり、取り組んで少しでもうまくいったりしたならば、大いに褒めたいですね。

場合によっては、初めて行うかのように確認する必要があるかもしれません。順に説明して理解するタイプは手順を示し、全体から細部へと理解するタイプには、ゴールを明確にして取り組みやすいところからスタートすることが必要でしょう。前者を継次処理タイプ、後者を同時処理タイプと言います。

皆川先生と確認した個別の指導計画などの情報とアドバイスできっと、島原先生のるなさん、根本先生のゆうかさんも笑顔いっぱいになりますよね。

<その1週間後…>

(皆川先生)

先生たちの頑張りで今週の子どもたち、大型連休のリズムから抜けることができたようですね。お疲れ様。

(根本先生)

個別の指導計画などを再確認するって大切ですね。朝の会の順番も変更したので、スムーズになりました。

(皆川先生)

個別の指導計画はいつも開いて確認するだけでなく、今後は記録も入力することができるといいですね。

イラスト/terumi

いかがでしたか? 個別の指導計画や学級システムをいつでも見直すクセづけをして、長期休暇明けによる子どもたちの荒れやクラスの乱れを整えられるようにしたいですね。