子供が自力的、自律的に学ぶ姿を見て、授業観や子供観の転換を図る【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第5回】

前回は、新潟県佐渡市立新穂小学校の椎井慎太郎教頭の、子供たちが個別に追究をしていく社会科の授業づくりを紹介しました。今回は、どのようにして個別最適な学びのある授業・単元づくりを行っているのか、また、こうした授業・単元づくりを行う意図などについて、椎井教頭に聞いていきます。

目次

学び方を学ぶのは、個別最適な学びを行うためには重要

前回ご紹介したような、子供たちが個別に追究していく授業を行おうとして、いきなり『今日からみんな自由に調べて学習するよ!』と言っても、できるはずはありません。ですから椎井教頭は、4月から意図的、計画的に子供たちを育てていくのだと話します。

「個別に追究した経験のない子供たちに対し、4月に前回紹介したような授業をしてもなかなかうまくいきません。『何で(何を調べたいか、どんな方法で調べたいか)私たちに聞くの?』『先生が指示を出してよ』と思う子供たちは、少なくないはずです。

ですから、子供たちが自ら追究していくような授業を行うには、そうした授業を行う時期から逆算し、4月から教科書と資料集をどのように読み解けば問題解決ができるかということも、しっかり押さえます。またタブレットについても検索の仕方や、パワーポイントなどを使ったまとめ方なども押さえていきます。あるいは専門家に話を聞くという発想も、いきなり子供たちからは出てきませんから、『今日は専門家の方を招いたよ』と意図的に話を聞く機会をつくり、『ああ、すごくいい情報が得られるな』と子供たちに実感させます。『その方法を選択すると、自分にとって良い学びがあるな』『より深く知れて、問題も解決できるな』という思いをもつ機会があれば、子供たちはある程度委ねられても自らそれを選択するようになるものです。

つまり『学び方を学ぶ』ということも、個別最適な学びを実現するためには、とても重要な部分なのです。ちなみに、前回紹介した授業は10月に行ったものですが、4月から半年あれば十分に子供たちは育っていきますし、より意図的・計画的に進めていけば、1学期末くらいにはできるようになるだろうと思います。

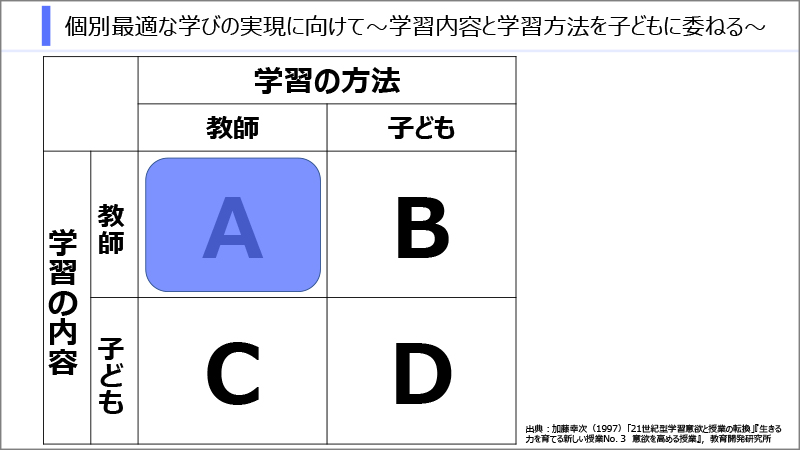

前回少しお話をしましたが、これまでの授業では、『今日はこれを学ぶよ』という学習内容も『こんな方法で勉強するよ』という学習方法も、私たち教師が決めてしまうことが多かったように思います。学習方法と学習内容の決定権が教師にあるか子供にあるかで分けていくと、これまではAのゾーンが多かったわけです(資料1参照)。増やしていきたいのがDのゾーンですが、いきなりそれをするのは子供たちを大海原に放り出すようなもので、困ってしまいます。ですから、なるべくBのゾーンやCのゾーンに移行した授業経験(学習経験)を積み重ねていくわけです。

【資料1】

例えば、算数で『今日は繰り上がりのあるたし算を勉強するよ』と学習内容は教師が宣言したとしても、解き方(学習方法)は子供に委ねてみるわけです。それがBのゾーンですね。あるいは、社会科で『どんなことを調べたい?』と学習内容は子供に委ねるけれども、『じゃあ、今日はそれをタブレットで調べてみようか』と学習方法は教師が決定し、その学び方のスキルを高めていくわけです。そのようにして、学習方法を委ねる授業(B)、学習内容を委ねる授業(C)へと少しずつ移行しながら(子供に委ねない部分は、教師が意図的にしかけて)経験を積んでから、両方を子供に委ねるDのゾーンの授業を行えるようにしていきます。

もちろんAのような一斉的・画一的な授業に代表される既存の学びを全否定するわけではありません。個別最適な学びとは、むしろ『Aのような学びもあってもよいけれど、BやCやDのような学びも大事でしょ』というメッセージだと私は捉えています」

コロナ禍、子供一人ではなかなか学びが成立しない

このように、意図的、計画的に学習内容や学習方法を子供たちに委譲し、子供たちが個別に課題を設定して追究していくような場面のある(個別最適な学びのある)授業づくりや単元づくりを行うようになった理由について、椎井教頭は次のように話します。

「国が私たち教師に求めているのは、自力的で自律的(自己調整力などを含む)な学習者を育てることです。簡単に言えば、1人で学べる力を身に付けている子供を育むということです。

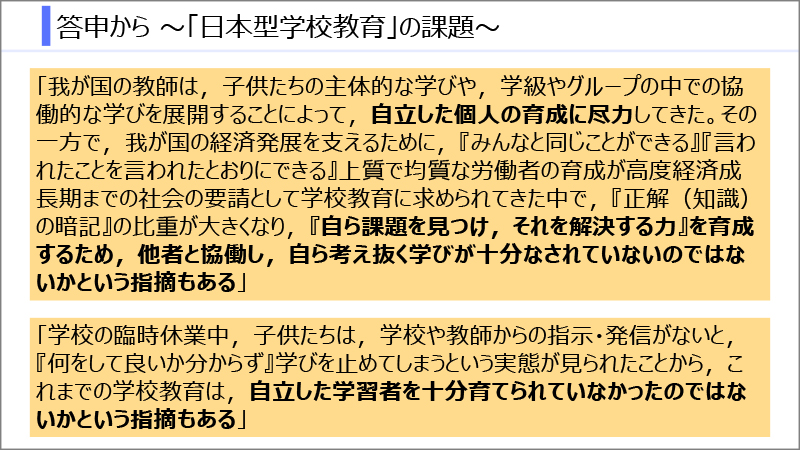

コロナ禍のときをふり返って、我々教師が反省すべきことは、学校が休みになり、先生がいない家で過ごしているときに、子供1人ではなかなか学びが成立しないという事実が分かったことでしょう。先生が詳細な課題やタイムスケジュールを出さないと学びが進まない、プリントを出さないと机に向かわないということを、全国の教師が目の当たりにしたのではないでしょうか。その原因の1つには、教師主導の一方通行で単線型の授業があったということです。そうではなく、教師追従型から子供追究型へとシフトチェンジしないと、1人で学ぶ力は身に付けられないと思います。

私自身も若い頃には、教師主導で子供をコントロールしていくような授業をしていました。しかし、自力的、自律的に学べる子供を育てるという大きな目標を実現するためには、こうした授業が必要だと考え、授業のあり方を少しずつアップデートしたのです。しかし、なかなか授業観や子供観、教育観を更新できず、旧来型の教師主導の授業を変えることができない先生も少なからずいることでしょう。

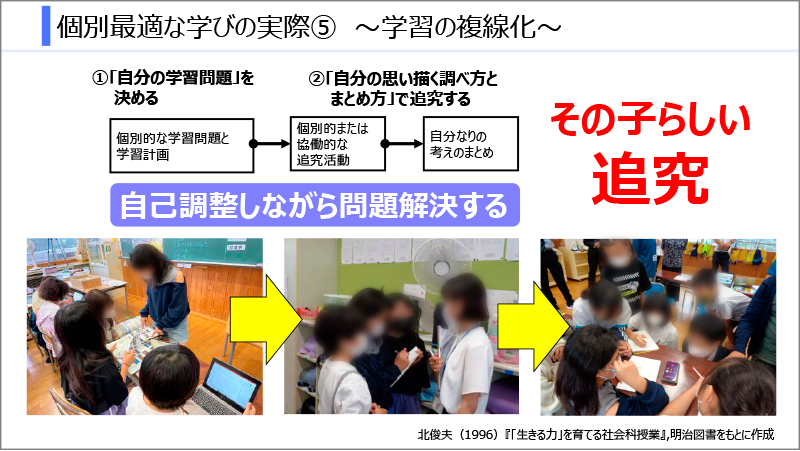

『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して』に示されている内容は、私たち教師すべてに対する、国からのメッセージ(受動的な学びから自立的〔自力的で自律的〕な学びへ)だと思っています(資料2参照)。自分で学習問題を決め、自分なりの学習方法やまとめ方で追究する個別最適な学びがあるからこそ、自己調整力(≒自律的)も育まれるのです(資料3参照)。だからこそ、個別最適な学びのある授業や単元の割合を少しずつ増やしていくことが今後必要になるのです」

【資料2】

【資料3】