【アート✕探究】常識を疑い自分だけの答えをつくろう

この連載では、『13歳からのアート思考』著者の末永幸歩先生の取組から、みん教読者の先生に知ってほしいアート思考のエッセンスをお届けしています。今回は、東海大学付属大阪仰星高等学校・同中等部で行われた講義から、「アートの視点」で考える探究について、末永先生から中高生に向けたメッセージとともに紹介します。末永先生の試みなどを通して、ご自身の常識にも「新たな問い」を立てながら読んでみてください。

目次

講義の概要

今回の末永幸歩先生の講義は、「『アート✕探究』常識を疑い自分だけの答えをつくろう」と題し、東海大学付属大阪仰星高等学校にて、中学1年生〜3年生と高校1年生を合わせた参加者600名という規模で開催されました(2024年2月15日)。

●生徒のみなさんから、『斬新な授業の受け方』を募集します

これは、この日に向けた末永先生からの事前のアナウンス(質問)です。講義は実際の生徒のアイデアを採用して進められました。

【生徒が考えた斬新な授業の受け方①】

“「自由な席」で「自由な体勢」で座る”

末永先生のアート思考の授業では、「自分なりのものの見方を養うこと」を大切にしています。そのためには、常識的なものの見方・考えを一旦壊すことが肝心という末永先生ならではの発想で、この日の講義は『授業の受け方』という常識に「ゆさぶり」をかけることから始まりました。

《参考記事》「中高生とアート思考『人の目が気になる年頃。子供のペースでの鑑賞を保障するには?』

末永先生の考える「アート」の意義

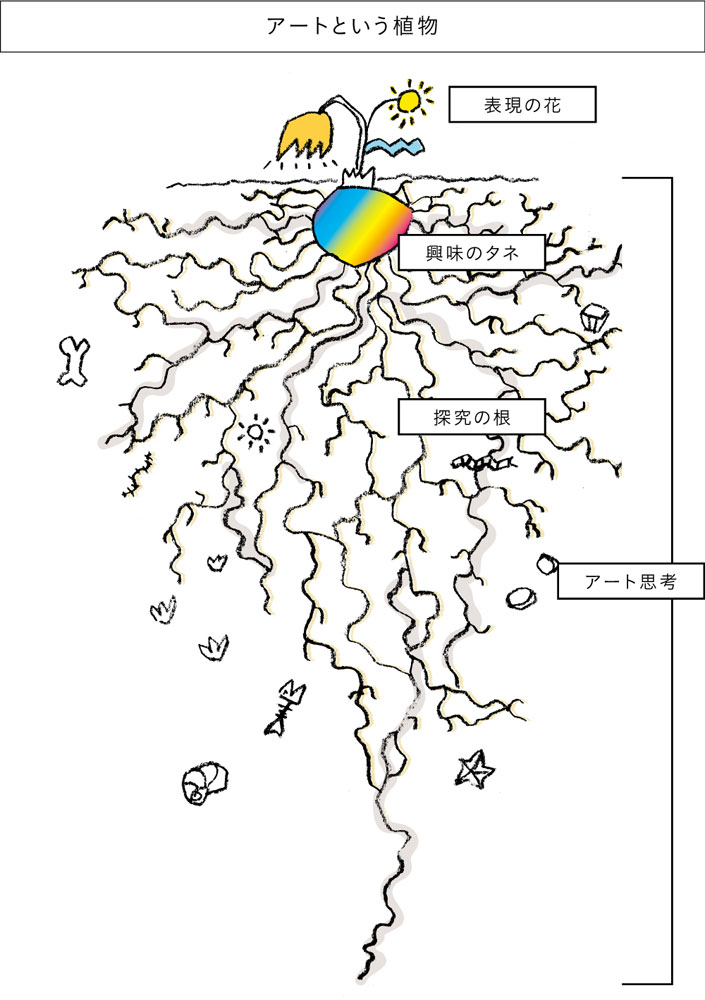

「美術の授業は、あまり好きじゃない」という答えが大半を占める生徒たちに向けて、作品づくりは『アート』のほんの一部に過ぎないと、末永先生は、アートの意義を植物にたとえて説明します。

「アートにとって作品とは、植物でいうところの地面の上に咲いた花の部分です。でも、それは植物=アートにとってほんの一部でしかありません。地面の下には、タネと根があります。このタネは、自分自身がもつ『興味』や『疑問』です。そこから、大きく根っこを張り巡らせていく=探究していく。

花はやがてしおれてしまいますが、地面に大きく根を張った植物であれば、何年も生き続けることがあります。そう考えると、アートにとって大事なのは、最終的に出来上がった花=作品ではなくて、地面の下にある、その人の興味、そして、そこから探究していくこと自体である、と私は思っています。

そう考えると、アートってすごいものなんです。美術室の中で美術好きの絵が上手な子たちだけがやるものではなくて、すべての学びの基盤になるものだと思います。自分の興味から探究していくことは、生きることにもつながります。私はアートというものを、そんなふうに大きく捉えています」(末永先生)

探究学習に力を入れている東海大学付属大阪仰星高等学校の生徒たちに、末永先生は続けます。

「私は、『アート』と『探究』には多くの共通点があると思っていますので、今日はみなさんと、“アートの視点”から、探究について考える時間にしたいと思っています。これまでとは違った角度で、『こんな考え方もあったのか!』と、みなさんの考え方を“ゆさぶる”時間にしたいと思います」(末永先生)