「カリキュラム・オーバーロード」とは?【知っておきたい教育用語】

現在の小・中学校の教育活動は、2017年に告示された学習指導要領に基づいて実施されています(高等学校は2018年に告示)。学習指導要領は、おおむね10年に1度改訂されていますので、次の告示は2027年頃となります。その改訂に向けての諸議論の中で度々登場する「カリキュラム・オーバーロード」について解説していきます。

執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

目次

現場では「指導内容が多い」という悲鳴も

学校では限られた時間で、多くのことを効率よく、かつ子どもが主体的に学ぶような授業や行事などの工夫に努めています。しかし、指導すべき内容が多くなりすぎると学習者の主体性の重視は難しくなり、表面的な学びになりかねません。

指導内容が増えると教材研究や指導法の検討にかける時間も増え、教員の職務時間も超過の状態を招きます。学校の働き方改革を進めるという喫緊の課題を抱えながら、時間をかけて取り組みたいことがあるのに、時間に制限がかかるという状況に陥っています。

学校では行事や安全に関わる指導などもあるので、学校を器に例えるならば、受け入れられる内容などの量は決まっているわけですが、その許容量を超えてしまった状態にあると指摘され、その問題を「カリキュラム・オーバーロード(教育課程の過積載)」といわれています。

学習指導要領から見る授業時間数や内容の変遷

カリキュラム・オーバーロードの問題を「授業」にしぼって見ていきます。授業時間数と教科数やその指導内容量とのバランスで「積載」が「過重」か「妥当」あるいは「適切」かが決まります。現在は、「過積載」の状態にあると言われていますが、これまでの授業時間数や教科数などはどうだったのでしょうか。

およそ10年ごとに改訂される学習指導要領には、学校で標準として実施すべき授業時間数が示されています。現在のような学校週5日制が完全実施されたのは、2002年。それまでは、土曜日を含めた学校週6日制だったので、学校の年間実施日も総授業時間数も今より多くとることができました。

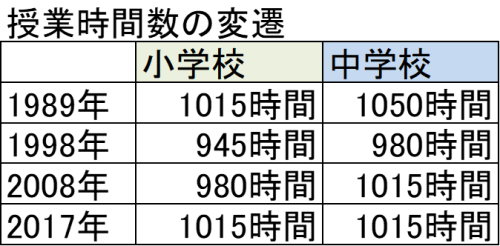

6日制から5日制と変わったときの小学校第6学年と中学校第3学年の1年間の総授業時間数を比べてみましょう。

1989年から週5日制が段階的に進められ、1998年には大きく減りました。これは、「少ない内容で子どもが自ら学ぶ力をつけていく、質の高い学びを保証する」といった理屈で学校の教育課程を編成していく、授業も改善していくという流れでした。

しかし、1998年の学習指導要領で授業時間数と指導内容を減らしたことが学力低下に結びついたという意見や、これらの時代には新たな学びが必要だという状況から、その10年後の2008年、さらに2017年と、小・中学校のいずれも増加していきます。同時に、指導内容も学校週6日制のときと同等に戻り、小学校では中学年の外国語活動や高学年の外国語、小・中学校での道徳が教科として新設されました。

学校で授業実施できる日数や時間が減少しているのに、指導科目や内容が増加し、指導時間もギリギリ取れるところまで設定しなければならないという状況になっています。