マンネリ化させない!「幸せのサイクル」を意識した係活動

係活動に活発に取り組むことで、子どもたちは自ら考えて活動に取り組む力を身につけていきます。また、学級内の関係もよりよくなっていくことも期待できます。特別活動の取組として期待が大きい係活動ですが、任せっきりにしておいては、意欲が低下したり、活動が尻すぼみになったりすることもよく見られます。いくつかの配慮や工夫をすることで、係活動を意欲的に持続させることができます。そのキーワードは「幸せのサイクル」です。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・瀧口直樹

目次

「幸せのサイクル」とは?

クラスで取り組む係活動。はじめは楽しく活動していても、日が経つに連れ、マンネリ化してしまうとよく耳にします。

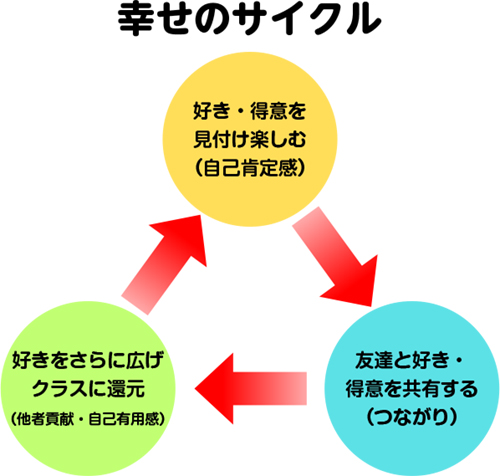

マンネリ化する原因として考えられるのが、他者貢献の欠如です。係活動では、自分の得意なことを自分の中だけで行うのではなく、他者貢献という意識をもたせて取り組むことがとても大切です。これを私は「幸せのサイクル」と呼んでいます。

幸せのサイクルでは、まず初めに自分の好きなことや得意なことを見付けることから始めます。そのためには、様々な係活動にチャレンジしていく必要があります。

係活動の試用期間を設け、子供たちに様々な係活動にチャレンジしてもらいます。そして、その中で自分が楽しいと感じることや得意なことを見付けて、自分の所属する係を正式に決めます。

はじめの係活動は自分の中でとことん楽しむことが重要です。自分の中で楽しめるものが、いずれ自分の強みに変化していきます。

このフェーズが終わったら、次は友達とのつながりです。同じ<好き>をもつ者同士が集まり、<好き>を共有していきます。<好き>を共有し、コミュニケーションを図っていくことで、友達とのつながりを強めることができます。さらに、一緒に活動していく中で、お互いにインスピレーションを受けたり、新しいアイデアを得たりすることができ、<好き>をもっと高めることにもつながります。自分の興味や価値観を明確にし、自己理解を深めることもできます。

最終フェーズでは、自分の<好き>や<得意>をクラス全体に還元し、活動を全体に広げていきます。例えば、お絵描きが好きな子であれば、自分が描いた絵を誕生日の人にプレゼントしたり、お絵描き教室を開き、自分の技術を伝えたりする活動に取り組みます。そうした活動を通して、自分の<好き>を広げ、友達の喜ぶ姿やクラスの仲の深まりを感じることで、自己有用感や自己肯定感を育んでいきます。

この「他者貢献」を経験した係活動は、自分の<好き>が増幅した状態になり、係内での活動も活発になり、積極的にコミュニケーションを図るようになります。さらに、今までにないような新しいアイデアを互いに出し合いながら活発に活動し、クラスにとって必要なマンネリ化しない係活動に変化していきます。この他者貢献の経験が、クラス環境や人間関係に良い影響を与え、結果として再び自分自身の幸福感を高めることにもつながります。このようなサイクルを維持することで、クラス全体の幸福度が向上し、係活動が学級経営の軸となっていくのです。