樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯1 盛岡市⽴仁王⼩学校 「どうぶつの⾚ちゃん」(第1学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第1回。今回のカバTは、岩手県盛岡市を訪れます。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

「ラーニング・マウンテン」とは…?

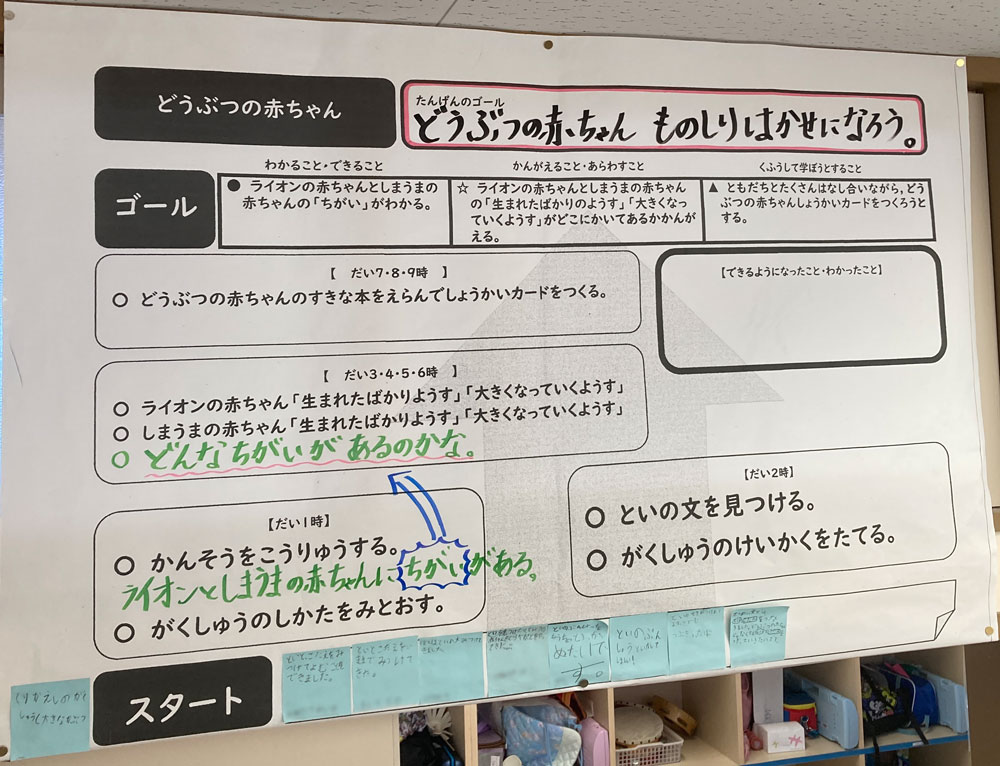

「Letʼs Climb the Mountains of Learning」(学びの⼭に登ろう)の略称で、国語科の三領域における単元の学び全体を“⼭登り”に例え、⼦どもたちが⽬指す頂上(ゴール)とルート(プロセス)をデザインし、⾒える化したものです。筆者のオリジナルです。

コンピテンシー・ベースの国語科授業を⽬指し、 ユニバーサル・デザインに配慮しながら、⼦どもと共に創る学びの実現につなげるねらいがあります。「ラーニング・マウンテン」には、教師が教えたいことを⼦どもたちが学びたいことへ変えていく⼒があります。

単元の導⼊段階で学び全体の⾒通しをもち、学びの中途における振り返りを⼤切にすることで主体性を育成します。同時に、課題の解決と⽬標の達成という頂上(ゴール)を⽬指して最後まで粘り強く、学びを調整していこうとする態度を培っていきます。

目次

【第1回】岩手県盛岡市立仁王小学校

小1「どうぶつの赤ちゃん」(光村図書・第1学年)の授業

授業者:吉⽥寛典 教諭

訪問⽇:2024年2⽉8⽇(⽊)

訪問の概要

仁王⼩学校は、⻑きにわたり岩⼿県の⼩学校教育を牽引する研究校です。

現在、全教科等を対象に、「⾃律」をキーワードとした研究実践を深めています。2年に⼀回、県内外に研究を公開しています。今回は、2023年度を締めくくる授業公開を参観してきました。

Good Practice〜今回の花まるポイント

「どうぶつの⾚ちゃん」ものしりはかせになるために必要な能⼒は…

上の写真1の上部に「たんげんのゴール」という⽂⾔があり、そこには⼦供にとって魅⼒的なパフォーマンス(プロダクト)課題が設定されています。教科書の学習の⼿引きに「他の動物の⾚ちゃんの本を読んで分かったことを友達に知らせる」という活動が⽤意されていることを踏まえたものです。そこへ向かいつつ、活動レベルで終わらないような⼿⽴てがあります。

それは、マウンテンの頂上付近に、ゴールとしての資質・能⼒が明記されていることです。

「わかること・できること」は“知識・技能”、「かんがえること・あらわすこと」は“思考・判断・表現”、「くふうしてまなぼうとすること」は“主体的に学習に取り組む態度”の評価につながるものです。教師が教えようとすること(付けたい⼒)が、⼀年⽣にもわかりやすく⽰されているのです。

全9時間の⼤まかな流れは⼦供たちと共につくり出しました。

「スタート」に貼ってある付箋には、前単元までに習得してきた能⼒を⼦供⾃⾝が⾃分の⾔葉で記しており、能⼒の⾃覚化から出発した単元の導⼊が⾒て取れます。

ワークシートにはノートとは違う役割あり!

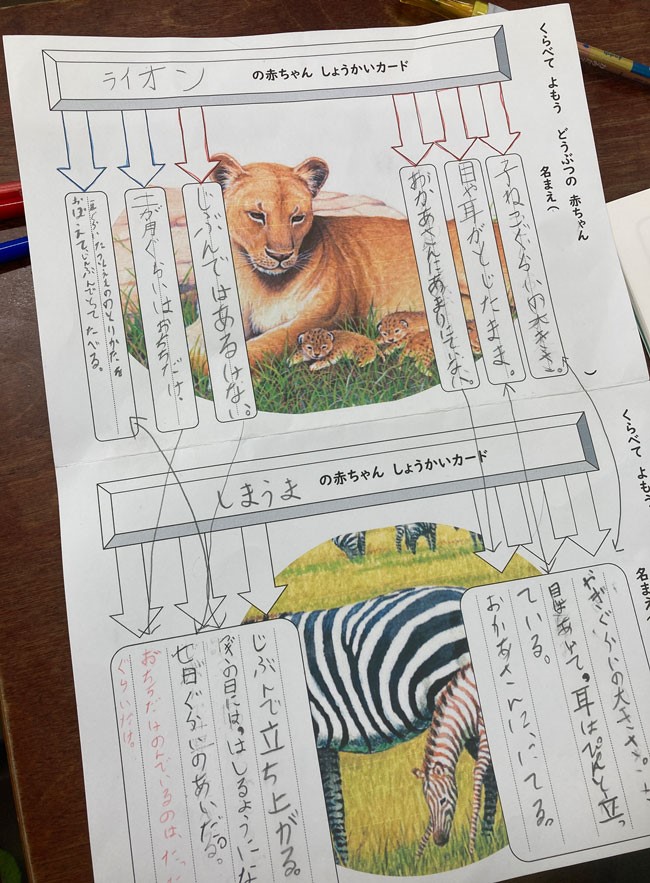

写真2には、上段に「ライオン」、下段に「しまうま」それぞれについて、“⽣まれたばかりの様⼦”と“⼤きくなっていく様⼦”について、前時までに読み取った内容が書き出されています。

それを受けた本時のめあてを、「ライオンとしまうまの⾚ちゃんのちがいをみつけよう」とし、これを解決する学習が展開されました。

⼀⼈学びでは、このワークシートとにらめっこしながら線で結び、“どこが”、“どのように”違うかを他者に説明できるよう準備していました。

⼀⼈学びが終わると、このワークシートを持ち、終わった友達を⾒つけて、引いた線を⼿でなぞりながら、「ライオンは……で、しまうまは……」といった違いを説明し合っていました。

ワークは本来、“作業する”という意味です。ノートとの違いを明確にした活動が展開されていました。

板書は教師と⼦供のやり取りで思考を整理していく

写真3を⾒ると、本授業の様⼦が⼀⽬瞭然だと思います。

板書は、教師が⼦供とのやり取りを⼤切にしながら、気付かせたい叙述、使ってほしい⾔葉、教えたい内容を分かりやすく整理していくものです。板書に、全員の⼦供の⾔葉を残すことは不可能です。そのように考えると、板書の⾔葉は、ある意味、そぎ落とされた重要な⾔葉であることが求められます。

吉⽥先⽣は、授業の終盤に「しまうまはどうしてすぐに⽴つのかな」と発問し、「強い動物からにげるため」という叙述と結び付け、⼦供たちに「⽣きるため」という動物の成⻑の神秘さにも気付かせようとしていました。