「探究」という軸をもつことで校種を超えて議論でき、得るものがある【先生たちの「探究」勉強会レポート #05】

2023年8月19日に、第5回新潟探究勉強会が開催されました。テーマは、「学校種を超えて考えよう 探究の高度化」で、高校の先生が話題提供者となり、校種の違いによる探究の共通点や相違点について先生方が探究していきました。

目次

高等学校で実施されている「総合探究」

今回は、第1部に入る前に、田村学教授が義務教育における総合的な学習の時間(以下、総合学習)の導入以降の変遷や高等学校における総合的な探究の時間(以下、総合探究)について説明。高校時代に探究に力を入れていた学生のほうが、大学入学後に伸びるというデータが出ているため、大学もAO入試を重視してきていると話します。その上で、総合探究は総合学習より高度化し、自律的なものとして整理されていると説明。さらに目的と方法の整合性、効果性、焦点化といった学習指導要領上の特徴を概説しました。

ここから第1部で、新潟県立新潟高等学校の松井市子先生が話題提供者として登壇。学習指導要領上、総合探究は総合学習と共通する部分も多いが、「自己の在り方」「課題発見」「探究の高度化」「自律化」などの文言は高校独自。新潟高校では高度化(整合性、効果性、鋭角性、広角性)、自律化(自己課題、運用、社会参画)が達成されているかどうかを教員間で共有していると話します。さらに資質・能力等の総合学習からの継続性や単位などの相違点について説明した上で、「各学校の特色を生かして、どのように総合探究を展開するのかが高校教員の悩むところ」と話します。

同校では「豊かな人間性と高い志をもって、社会の発展に貢献できるリーダーを育成する学校」をスクールミッションとし、古典探究、日本史・世界史・地理探究、理数探究などの教科探究は主に2年から開始。総合探究では、1年は新しい自分に出合い、2年生に向かって新しい価値観に出合い、最終的に社会につながっていくというイメージの中で、最低2回は探究のサイクルを回していけるように考えていると話します。このサイクルを自律的に回せるよう、中学校までの経験が異なる1年生は、教科ベースで問いを立て、仮説を立てて、情報収集…というプチ探究の学習を行ったとのこと。

また、2年生は5月に人文、社会、自然というテーマで分かれ、より良い問いの立て方を考えるため、各人もしくは各グループで互いの問いを示し合い、考える場面を設けていると説明。探究内容はスプレッドシートにまとめて共有しており、同様のテーマの生徒同士でグループを組んで探究過程を共有。中間発表では、各人(グループ)が探究の概要を200字でまとめて、より良いまとめ方をしている人(グループ)を選んで共有しているとのこと、さらに外部の評価を受けることを推奨していることなどを説明していきました。

また2023年度からは、「新たな価値を生み出す」という活動を始め、企業や大学から指導者を招いたり、出向いたりしながら探究していると松井先生。生徒との面談を大切にしており、年間4回計画して、朝や昼休みなどに行う進路面談を、探究・進路・生き方と結び付けて、時間内に位置付けて見とり、最終的に生徒がキャリアパスポートにまとめていく形にしていると話します。最後に、現在の課題は教科探究との違いも明確に出しながら、組織として生徒の探究活動をサポートできる体制が十分には確立しておらず、また評価においても課題が残ると話しました。

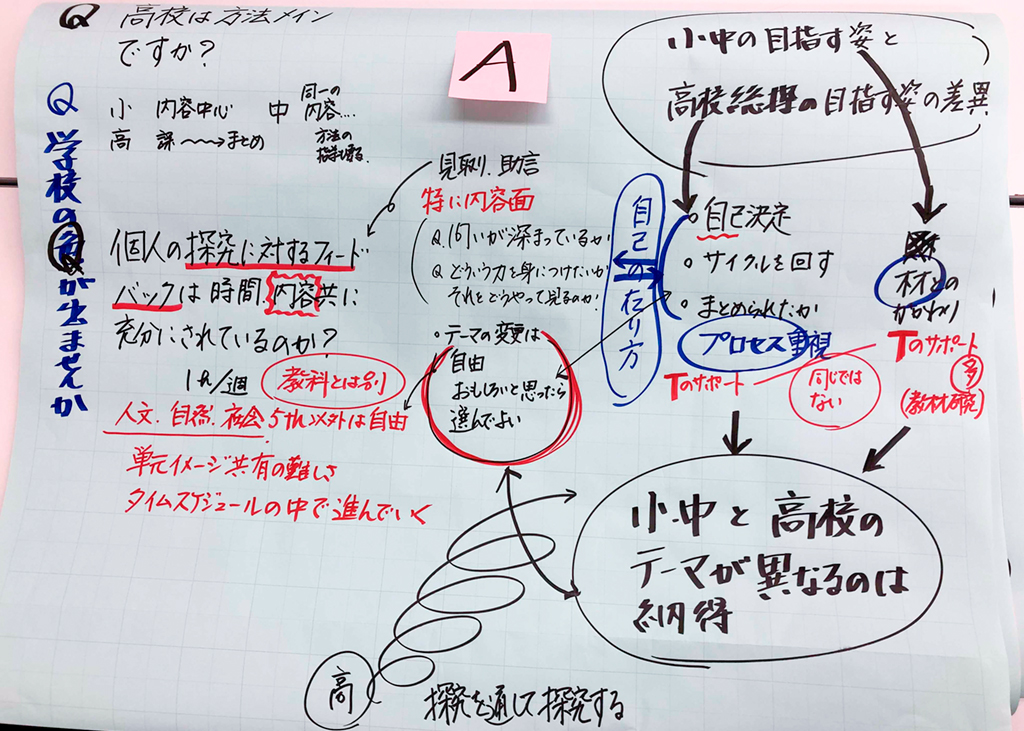

ここから第2部で、校種による相違点や共通点について対話する前に、質問を受けます。複数出された質問に対し、松井先生は「総合探究は教科探究とは分けて、週1回35コマで実施。文系・理系とは関係なく『美しさについて』『二足歩行ロボットの制御』など、個人が設定したテーマで探究を行っている」「テーマは、探究の途中でおもしろくないと気付いたら変えてもよい」「生徒の探究を支える上で大事にしているのは2点。1点は『問いが深まるか』で、探究によって何が明らかにできるのかが重要で、仮説の立て方にも配慮している。もう1点は『探究活動でどういう力を付けたいか? それはどう見ることができるのか?』で、教えるのではなく、課題を中心に考える」などと説明していきました。

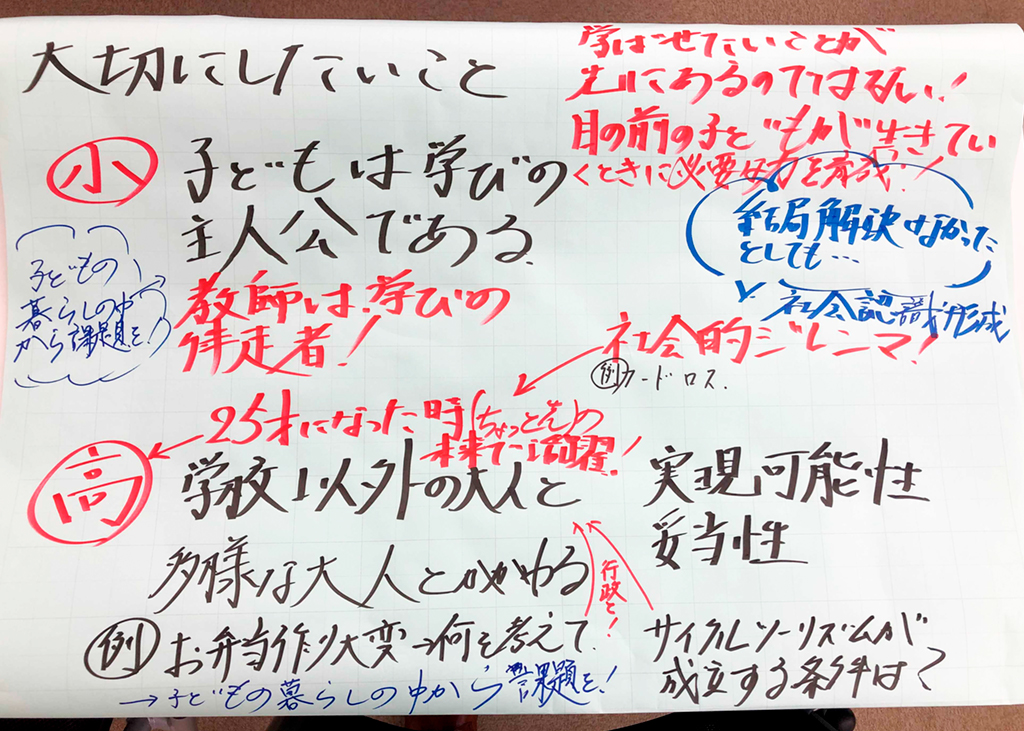

そこから各グループに分かれて相違点、共通点について対話し、全体会で各グルーブが内容を発表。「小中学校では対象となる材への深い理解を通して、子供たちが『地域の役に立った』などの達成感を得て、さらなる探究に向かうため、教師も材の研究に力を入れている。高校では、仮説を立て、検証の仕方を考えるというように、探究の過程を重視し、学び方を知ることで知らなかった自分、分かった自分に出合い、達成感をもてる」「探究では問いの質が重要であり、発達段階に応じた問いがあるという話になった。小学校では個人の探究はむずかしく、学級ごとにテーマ設定をする場合が多い。中学校では個人でテーマを設定する場合もある。高校では自分たちの将来の姿に重なるような問いがより良いという話になった」「小学校では、教師は子供の学びの伴走者である。高校では社会人になったときに必要な力を見据えて探究したり、社会的ジレンマを探究したりすることもできる。その過程で妥当性や実現可能性を突き詰めて考えるなど、小学校とは異なる部分もあるが、今、子供に必要な力は何かを考え、各発達段階に応じて支援するという共通性も見えた」などの意見が出されました。

校種による「探究」の共通点や相違点を問う

第3部は校種の異なる参加者の先生方に登壇してもらい、田村先生が進行しながら対話形式で探究。まず田村教授は登壇者に改めて、校種による共通点や相違点について問いかけます。

小学校の先生は(以下、小)「児童・生徒の主体性を大事にすること、教師が押し付けず探究をすることは共通点」と言い、中学校の先生は(以下、中)「生徒がワクワクするような感覚をもち続けさせることも共通」と話します。「共通点が見えてきたので、相違点は?」と田村教授が投げかけると、高校の先生は(以下、高)「グラデーションのように校種によって教員の関わりが減る。また、小中学校で授業の最後に毎時、先生が投げかけてふり返り言語化することは当初、『1時間の学習ごとに発見があるだろうか?』と思ったが、自分も取り組んでみたい」と話します。

そこで田村教授は、「高校と小中では指導性の発揮の仕方などに違いがあり、その相違点が確認できるとアクションに生かせる」との弁。すると(小)「課題もクラスで統一する場合が多く、個で解決できなくても、誰か一人が気付けば、全体で解決できるプロセスをたどる」と続けると、(高)「協働性の発揮の仕方も異なり、高校では個別の課題について外部との協働によって新たな自分に出合う」と言います。

次に田村教授は「課題やテーマが異なると、子供同士が協働する必要はないのだろうか?」と参加者に投げかけます。すると「課題が異なっていても、同じ場で学んでいることの実感も必要」と一人の参加者。さらに「視点の違いがあるからこそ、協働的に学ぶ意味がある」などの意見が出され、(高)「協働性について、生徒からも先生方と同様の意見があった」と話します。「では、高校でも生徒同士の協働は必要ないわけではないと思うが、異なるテーマがあったときに、いつどんな協働を設定すればよいか」と田村教授。(中)「同種のテーマであれば、個人探究でも協働できるし、違うテーマであれば、違う視点からの意見が得られる」と言います。

そこで田村教授は「大きなテーマが共有されていれば、いつでも協働が成り立つ。しかし個別テーマであっても、一定の場面で協働したほうが高まりそうで、協働の回数や相手、やり方が意図的に設計されることが重要。一方で小学校においても、個別最適という話が出てくる中で、個人探究をしようとしており、高校と小学校で互いに学べるところがある」と話します。その上で、個人の学びと集団の学びのバランスや配慮について参加者に具体例を問い、「小学校では学び方が身に付いていない子もいるため、みんなで取り組むことによって取り組める子もいるが、内容に関心がないままやらされている子もいるかもしれないことに配慮することが必要」と田村教授。

ここで登壇者から「評価」についての質問を受け、田村教授は出口問題を指摘。「高校の総合探究の評価は入学試験で機能するため、一定の妥当性と信頼性が重要」と話します。さらに、高校の「スクールミッション」について、学校教育目標よりも短期的な目標で、グラデュエーション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの3つを設定することが求められていると説明。それが大学から下りてきたと話し、「ひょっとすると、小中学校にも下りてくるかもしれない」と参加者に話しかけます。その上で、まだグラデュエーション・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの整理がうまくなされていない場合が少なくないと話し、資質・能力ベースで整合を図る方法について説明したところで時間が来ます。

ここで田村教授は改めて、「今日、考えてきたようなことを考えていくと、現在やっていることの曖昧な部分をもう少しブラッシュアップしていけそうですね」と話し、探究勉強会を終えました。