「長縄跳びで学級を一致団結」自治的な学級をつくる12か月のアイデア#11

子供たちが主体的に学び合い、話合い活動を通して自分たちの力で問題を解決していく、そんな学級をめざしたいもの。この連載(月1回公開)では、『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)などの著書をもつ鈴木優太先生が、自治的な学級をつくるための授業や特別活動のアイデアを紹介します。第11回は、冬場に実践してほしい「長縄跳び」の攻略法を紹介します。

執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太

目次

学級づくり&体力向上に役立ち一石二鳥の長縄跳び

学級づくりに効果的と言われる「長縄跳び」。冬場は特に、体力向上を兼ねた校内大会に向けて一致団結し、練習に励む学級も多いでしょう。しかし、思うように記録が伸びない…という悩みを抱えている学級も多いのではないでしょうか? 今回は、長縄跳びの意外な攻略法を3点紹介します。

攻略法1:20人以上なら断然「0の字跳び」がオススメ

長縄跳びというと、長縄の周りを8の字に移動しながら跳ぶ「8の字跳び」をイメージするでしょう。しかし、実は「8の字跳び」は、10人前後向きの跳び方です。

「8の字跳び」に潜むデメリット

「8の字跳び」は、列が蛇行します。そのため、大人数で行う場合、縄の入り口と出口が滞ってしまいがちです。すると、縄に一直線に走って入る&走り抜けるという最も大切な動作が難しくなってしまうのです。1分間に100回跳べるようになっても、学級が30人だと、1人が1分間に縄を跳ぶ回数は3~4回程度です。時間当たりの運動量は十分と言えるでしょうか?

並んでいる時間が長くなることで、集中力が落ちます。そして、縄へ入る方向が毎回変わってしまうことも、長縄の導入期や苦手意識のある子供たちにとって大きな壁となります。「8の字跳び」は、狭い場所でできる点では優れているため、10人程度の小人数で行うのがオススメなのです。

「0の字跳び」のメリット

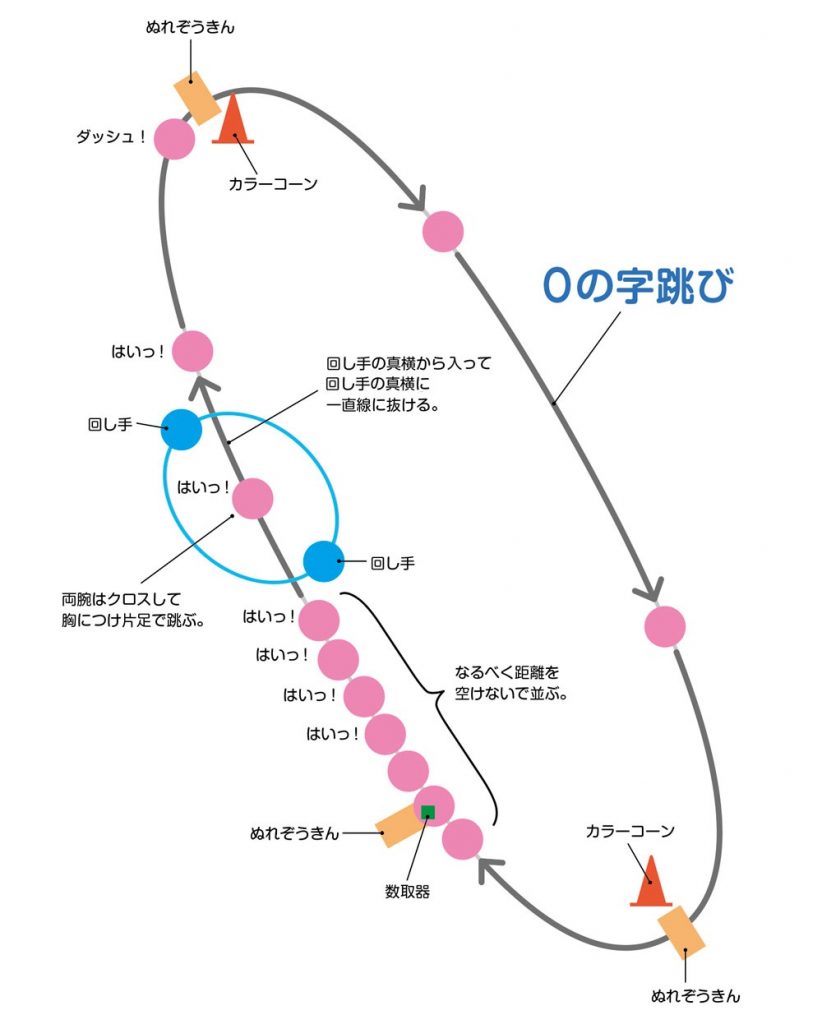

「0の字跳び」は、大きな楕円形の動線で子供たちが動きます。目印(カラーコーンや濡れ雑巾)まで走るようにするとよいでしょう。これによって、縄に一直線に走って入る&走り抜けることができます。

走れるだけの広い場所が必要にはなりますが、目印までの距離が長ければ長いほど運動量を確保できます。運動量に満足感があると、子供たちの集中力は持続します。連続で跳べるようになるほど、走る距離を縮めていきます。

そして、縄へ入る方向が毎回同じことが、導入期や苦手意識のある子供たちにとって親切です。同じ条件で練習を繰り返したほうが、子供たちは縄に入るタイミングを体得します。回し手の横に教師が立ち、縄に入るタイミングで背中を押すことも有効です。20~30人の学級「全員」で長縄を行う場合は、まずは「0の字跳び」がオススメです。