不登校者数は2年で10万人増。問われる公教育の在り方【連続企画 多様化する選択肢 令和時代の不登校対策 #05】

いじめ問題の発信・研究・啓発を行うNPO法人「ストップいじめ!ナビ」の副代表理事・須永祐慈氏。自身も小学4年生時のいじめをきっかけに、不登校を経験した元当事者です。今回は須永氏に不登校の現状や学校現場の支援の在り方などについて話を伺いました。

ストップいじめ!ナビ 副代表理事・事務局長

須永祐慈

1979年東京生まれ。小学4年時、いじめを理由に不登校。2年半のひきこもり、フリースクール経験を経て、オルタナティブ大学にて不登校・フリースクール研究等を行う。出版編集を経てNPO法人「ストップいじめ!ナビ」に参加。現在は同法人の副代表含め、チャイルドライン支援センター・データアナリストや東京子ども図書館評議員なども務め、いじめや校則問題、不登校、自殺対策、子ども相談窓口など、様々なテーマに関する取組を進めている。

この記事は、連続企画「多様化する選択肢 令和時代の不登校対策」の5回目です。記事一覧はこちら

目次

不登校者数は過去最多。背景には複雑な要因が絡み合っている

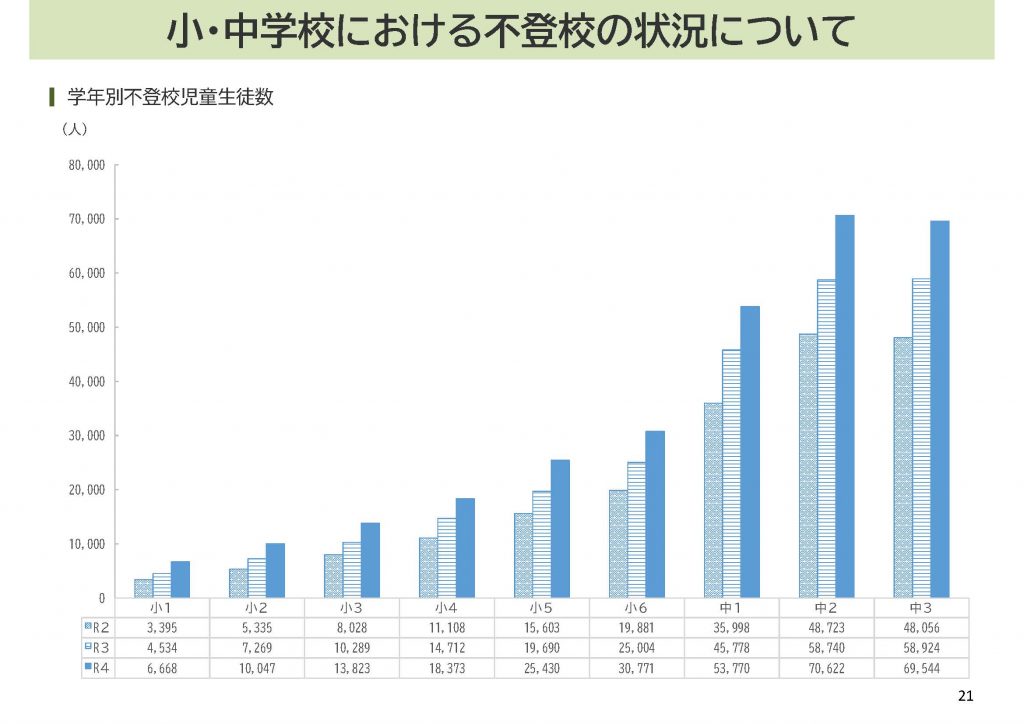

2023年10月、文部科学省は「2022年度における小・中学校の不登校者数が過去最多の29万9,048人(うち小学生は10万5,112人)に上る」という調査結果 を発表しました。2020年度の不登校者が19万6,127人 、2021年度は24万4,940人 だったことから、2年間で小・中学校の不登校者は10万人増えたことになります。

私は不登校者数約30万人という数字以上に、「2年で10万人増加した」という増加率に衝撃を覚えました。同時に、私を含め複数の研究者は2020年当時より不登校者の増加をある程度予想しており、「恐れていた事態が現実になってしまった」という思いもあります。

不登校急増の要因の一つに「コロナ禍の影響」が挙げられるでしょう。文部科学省も不登校者が増えた背景を次のように指摘しています。

長期化するコロナ禍による生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況が続いたことや、学校生活において様々な制限がある中で交友関係を築くことが難しかったことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったこと等も背景として考えられる。

出典:令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要|文部科学省

たしかに、潜在的に不登校になりやすかった「隠れ不登校」や「仮面登校」と呼ばれる子どもたちが、コロナ禍をきっかけに不登校になったケースも少なくないでしょう。そのほか文部科学省では、児童・生徒の休養の必要性を明示した「教育機会確保法(2016年成立)」による保護者の学校に対する意識の変化も不登校増加の一要因だと指摘しています。

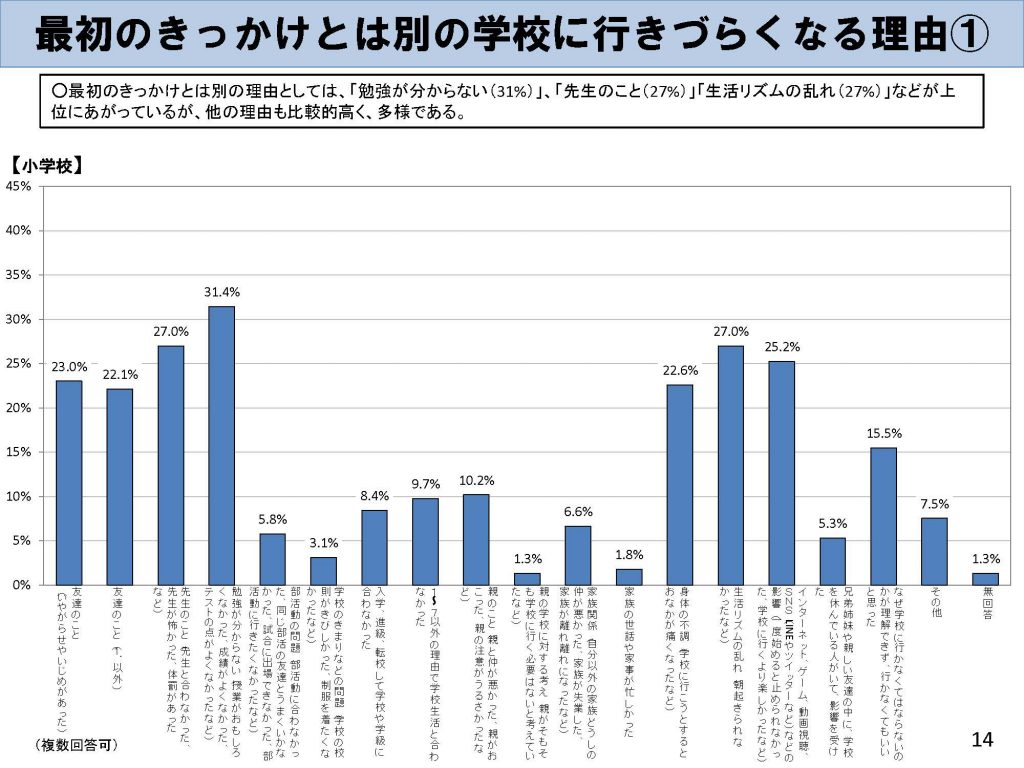

一方で、不登校者数は直近10年連続で増加しています。このことから、コロナ禍や教育機会確保法の影響によらず、そもそも「不登校が増えやすい土壌があった」と捉えるべきでしょう。では、その土壌とは何でしょうか。文部科学省では「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」において、小学校に行きづらくなる理由を小学6年生 へ質問しています。結果は「勉強が分からない(31.4%)」「先生のこと(27%)」「生活リズムの乱れ(27%)」などが上位の理由に挙がりつつ、他の理由も比較的高いことが判明しました。つまり、複数かつ複雑な要因・背景が「不登校が増えやすい土壌」を形成していることが分かります。

なお、不登校の元当事者としての経験から申し上げると、学校に行かなくなる核となる理由は「身体が感じる学校への拒否感」です。なぜこの子どもは学校への拒否感を感じているのか、様々な観点から個別具体的に考えるプロセスは非常に重要だと考えます。

COCOLOプランを進めつつ、公教育の在り方の議論が必要

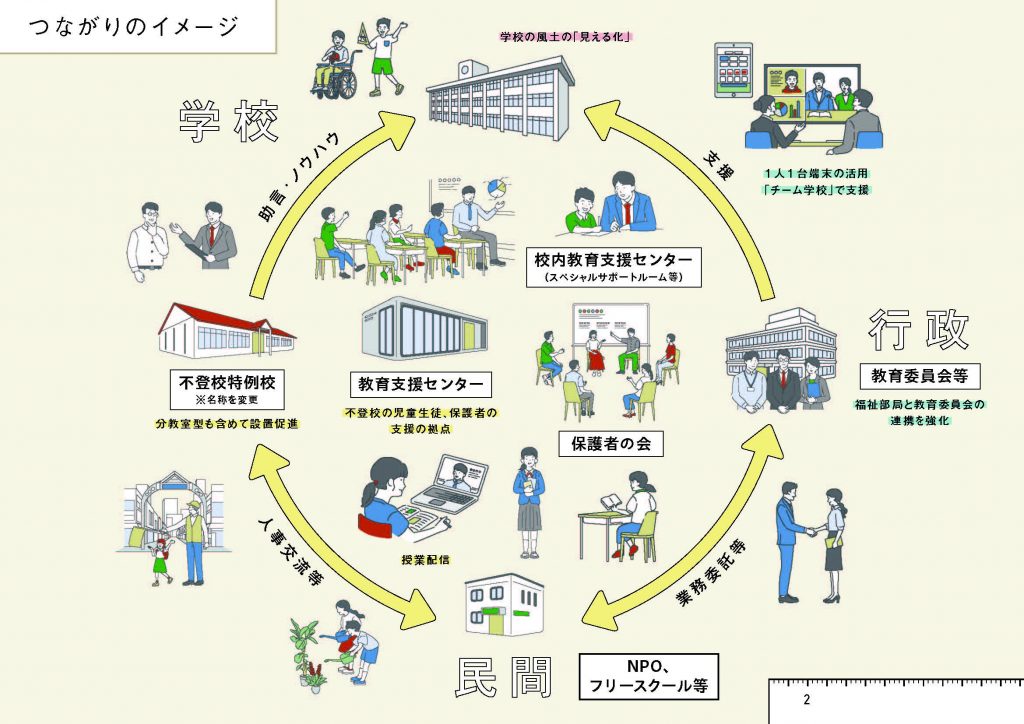

こうした不登校の現状を踏まえ、2023年3月、永岡元文部科学大臣のもとで「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(以下、COCOLOプラン)」が取りまとめられました。同プランは「不登校によって学びにアクセスできない子どもをゼロにすること」をめざし、様々な取組を推進中です。個人的にはCOCOLOプランが始動したこと自体は(やや遅いとは思いつつ)評価しており、特に「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)を300校に増やす」という取組は大きなトピックだと考えます。

一方で、COCOLOプランは隠れ不登校や、不登校になりたての子どもへのサポートに力点を置いた取組が多いように思います。すでに不登校で長期間引きこもっている子どもに同プランが果たしてどこまで機能するのか、個人的には懐疑的です。少しきつい言い方をすると、不登校者数30万人という数字は、同プランだけでは太刀打ちできないレベルにあるとも考えます。COCOLOプランはCOCOLOプランで進めつつも、公教育の制度設計そのものを見直す必要があるのではないでしょうか。

具体的には、私はフリースクールやホームエデュケーションなど多様な学びの場を、学校教育法で定める一条校と同様に、公的に認めていく議論が必要だと考えます。もちろん、実現には法改正や社会的合意が必要であり、簡単なことではありません。しかし、このままのペースで不登校者数が増加すれば、10年後にはその数は70万人にも達する恐れがあります。公教育の在り方を含め、根本的な不登校対策を講じなければならない段階に私たちはいるのではないでしょうか。