リアルな悩みや問題意識に対し、参加者がアイデア交換する勉強会 【先生たちの「探究」勉強会レポート #02】

全国大会の開催に向け毎月1回、「探究勉強会」を開催している新潟県。2回目となる今回は、去る5月21日「総合学習の単元デザイン。探究的な学びを促す単元デザインのポイントはどこにあるの」というテーマで行われました。

目次

この会の価値は「リアル×コラボ×スパイラル」

第2回の「探究勉強会」からは、新たにオンラインでの参加も可能になり、前回を大きく上回る約70名が参加し、開催されました。会の冒頭、主催者のまとめ役である金洋輔教頭(新潟市立有明台小学校)が挨拶に立ち、この会の価値について、「リアル×コラボ×スパイラル」だと話します。先生方のリアルな悩みや問題意識に対し、参加者がコラボしてアイデアを交換するグループワークを行い、異なる視点や経験からアイデアを出し合う。さらに田村学教授(國學院大學)からの問いかけと意見の整理や解説を受け、それを12回繰り返していくことで、よりスパイラルに学びを深めていくのがこの会の価値だと説明しました。

この「探究勉強会」は毎回、実践者からの実践紹介と問いの提示(第1部)、参加者のグループワークと問題解決に向けた意見発表(第2部)、田村教授の問いかけと解説(第3部)という3部構成で行われています。今回は佐久間由希教諭(新潟市立新潟小学校)が、第1部の問題提示を行いました。

佐久間教諭の発表と問いの提示に先立ち、主催者側から留意してほしいポイントを2点説明。1点目は単元構成に当たっては子供がどのような資質・能力(概念的知識)を獲得することが期待されるかということで、参考としてESDの6つの構成概念である「多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性」を例示。2つ目に、先の概念的知識を獲得するためにどのような段階を経ていくか、それを考えていくときにPISA調査の読解のプロセス「情報の取り出し、解釈、熟考・評価」が参考になると説明しました。

佐久間教諭は冒頭、「自分自身は教育相談などの畑でやってきたが、総合的な学習の時間(以下、総合学習)に力を入れたいと考えている。しかし実際にどう実践するかが悩み」と話します。しかし、この機会に発表し、参加者からの意見や田村教授からの教示をもらうことで変わりたいと話します。

そこから担任する3年生では例年、地元の古い商店街である「古町(ふるまち)・本町」に関わる単元が実施されており、今年度は「ステキをもっと探りたい・伝えたい」という1年を貫く大単元で、町の連携性や相互性を「獲得する概念的知識」として構想し、実践を開始したばかりだと話します。その上で単元冒頭、生活科の「まちたんけん」を通して学んだことを模造紙にまとめたと説明。そこで子供たちに「ふるまちについてどれくらい知っている?」と聞いたら、「100%知っている」という子がいる一方、「あまり行かないから分からない」という子がいるのを互いに確認したところだと話します。子供に町への愛着はあるし、知りたいという思いはあるのだけれど、どうやったらもっと深まるか、さらに子供たちが「伝えたい」と思うところまで行けるのかという疑問を抱えていると話します。

このことから単元の第一小単元構想として、まず地元の専門家から話を聞くことを計画。さらに子供たちからの意見を受け、取材・インタビューや1日店員を通して、より詳しく「ステキ」を見付けていくようにしたいと話します。その体験を踏まえて単元の第二小単元で、子供たちが「伝えたい」と思えるようにするにはどうしたらよいかが悩みどころだと話し、「お店の人の思いに気付くようアンケートをしてみようかと思っているが、その必要感が子供にあるのかどうか、アンケートの対象やタイミングもどうするのか悩んでいる」と現在の疑問を吐露。改めて、町の「ステキ」を知るための方法がこれでよいのか、「伝えたい」という気持ちを醸成するための方法はこれでよいのか、探究のプロセスをどのように構成していけばよいか悩んでいる、と問いを投げかけます。

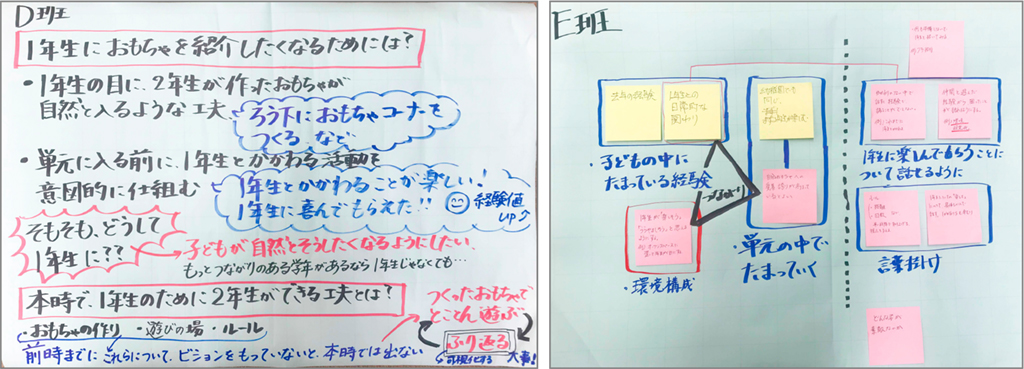

第2部では、6つのワーキンググループに分かれ、投げられた問いに対し、単元構成や育む資質・能力(概念的知識)についての議論を進めていきます(オンライン参加者もチャット・ルームに分かれて意見を出し合う)。

取材者が参加したオンライン会議では、「子供たちは、商品の良さやお店の方の良さを感じているが、この単元構成でまちの連携性に気付くだろうか?」とある先生が話し、連携性につなげていくためのアイデアを出していきます。また別の先生は、「現状では、子供たちは2年生のまちたんけんと混同するのではないか」と疑問を投げかけ、そこで概念的知識が鍵になるが、「商店街は多様な人の努力によって構成されており、概念(ここでは連携性)は汎用性があるものなので、どこまで求めるかによって単元が変わってくるだろう」と話します。また同種の実践を行った経験のある先生は、「まずは、たくさんまちに関わることが必要」と話します。

会場でも同様の対話を深めていった後、6つのグループでの議論の内容を説明していきました。例えば、あるグループでは「例年通りの内容で、はたして子供主体の探究になるのか?」という疑問が出され、「地元ゲストティーチャーの思いを聞くことで、心が動き、児童・生徒が自ら動こうとするのではないか」と説明します。また、別のグループは、「子供が主体的に探究する学習にするためには、事前の教師の教材研究が必要」と話した上で、「子供が思わず前のめりになる単元との出合いがあり、そこから課題設定がなされて、子供が主体的に動くような工夫が必要」と話し、いくつかの具体案を提案していきました。

他教科でも総合学習の探究のプロセスが役立つ

第3部では、田村教授がテーマに関連する内容について参加者に問いを投げ、出てきた意見をつなぎながら解説をしていきます。

田村教授は、総合学習の単元をデザインしていくときには、まず年間指導計画を踏まえながら児童・生徒の興味・関心、教師の願い、学習活動・学習材を考慮し、単元を発想。先の児童・生徒の思いや願い、関心や疑問を生かすとともに、意図した学習を効果的に生み出せるよう単元を構想し、現実の授業時数や学習環境、学習形態、指導体制や各教科との関連などを考えながら単元計画を作成していく、という基本的な考え方について概説していきます(資料1参照)。

その中で、発想(資料1のC)するとき、子供たちの興味・関心に引っ張られすぎると教師の意図するものが実現しないし、教師の意図した学習に引っ張られすぎると子供たちにとってはおもしろくないと説明。生活科・総合学習ではどちらかと言えば、子供の思いや願いを大事にしてきたが、過去には子供の思いを大事にしすぎるがゆえに「本当に力が付いたのか?」ということが課題になることもあった。一方、教科では教師の意図を重視しすぎて、子供の思いや願いを放置してしまうという課題もあったと話します。そして、この発想、構想、計画までの過程を、教師がより自覚的にやっていくかどうかが、精度の高さや安定性につながっていくと説明します。

具体的な単元計画を行う上では総合学習の探究のプロセスが役立つが、他の教科でもプロセスが明示されており、どの教科のプロセスもほぼ問題解決や情報のインプットからアウトプットというプロセスなので、総合学習を頭に入れておくと使い勝手が良いと話します。そこから、探究のプロセスの先の到達点として、子供たちに育む資質・能力を思い描くことが必要だが、「新潟の皆さんが優れているのは、その資質・能力として概念的知識を明確にして議論をしていることだ」と言います。例えば、川について学習するときに、「この川は自然が豊かで多様な生き物が生きている川だ(多様性)」「この川は昔は汚れていたが、地域の人が協力して浄化に取り組んでキレイになった(連携性)」というように、同じ学習材を扱っても育む資質・能力が異なり、過去においてはそれが明確ではなかった実践もあったと話します。

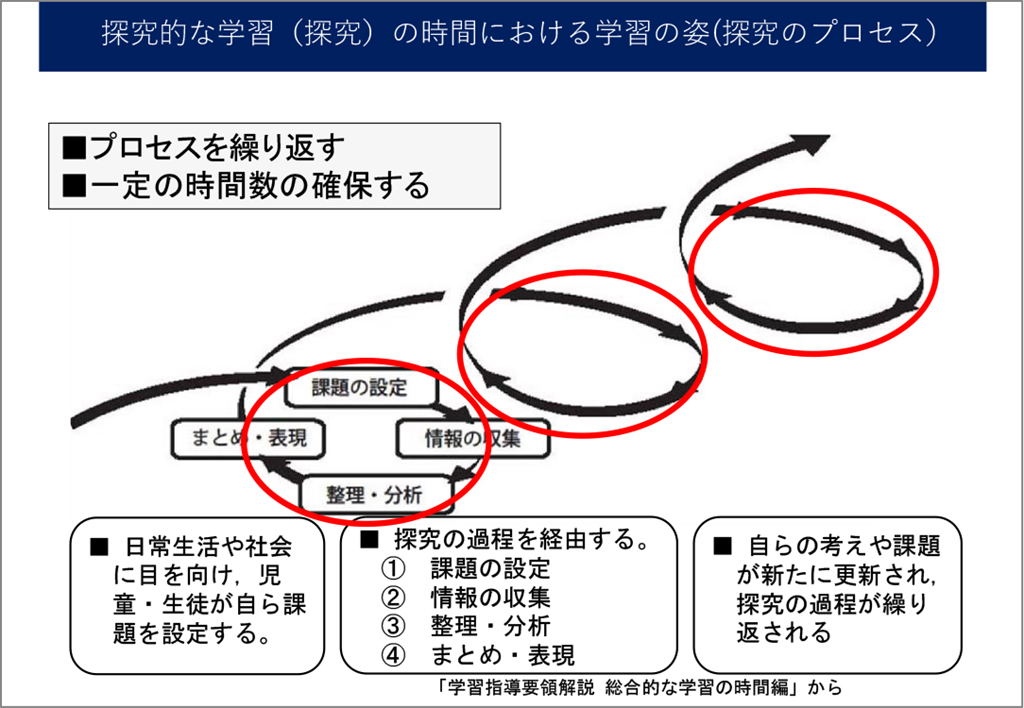

そして、探究のプロセスには3個のサイクルがあることを確認。3つにしたときの教科調査官は田村教授自身であり、これが3個あることに意味があるのだが、「なぜ3個あるのだと思います?」と参加者に投げかけます(資料2参照)。すると一人の先生が、「1つ目のサイクルは見付けるとか発見する。2つ目はそこから調べていこう、詳しくなろう、体験してみよう。3つ目は、それら分かってきたことを基に自分たちがどう関わり、何をつくり出すか」と意見を出します。その意見を評価した上で、他にも多様な考えがあるのではないかと投げかけていく田村教授。すると、「学年に広げる、地域に広げる、社会に広げる」という同心円的な広がりを考えていると、ある先生。また別の先生は「教師が状況を設定した後、どんどん足場を外していく過程」と話し、別の先生は「自分で思考し、拡散し、再び自分で深める」と話し、また別の先生は「目に見えるものや味、その背景にある人の思い、その人たち同士のつながり」と話します。

こうした意見を評価し、図に整理しつつ、「こうしたものがたくさん出てくれば出てくるほど、先生が単元を構想するときのバリエーションやアイデアが、より豊かで確かなものになる」と話します。そして、さらに会場の意見を受けながら、「情意、課題、表現」「学習集団のサイズ」「自立のステップ」「whyからhow へ(何で、どうして、どうする)」「will → can → must(リクルートのキャリアステージ)」「デザイン思考(発見→調査→表現)」といったバリエーションもある、と説明します。

そこで重ねて、「こういうものを定型化せず、多様にもつことが大切なのだが、どうやって獲得する?」と投げかけると、「見て、体験してきたことを言語化してきた」と一人の先生。田村教授はその言葉を受け、「身体性と記号ですよね。(身体の)体験にもラベル(記号)がないとクリアに知覚できない」と説明。少々強引でも、先のような言語化された(3つのサイクルの)バリエーションをもっていると、豊かに実践することができると話します。しかし、「~せねばならない」と思った瞬間に、形骸化に向かう可能性もあると警鐘を鳴らしました。

さらに課題設定の仕方について、「我々の暮らしの中には問題状況があるが、気付きにくいので、それに気付くために、時間軸(時間的な変化)、空間軸(場所の違いによる実態の違い)で見ていく」と説明。「問題状況を把握すれば問いが顕在化する」と話します。そのような問題状況に対する違和感から出発し、理想状況への憧れというエモーショナルなものに働きかけることで、子供たちが「何とかしよう」と思うようになる。そのように感情に働きかけるところは大きいと説明します。

田村教授は、最後に改めて「これまで豊かに実践してきたことを、言語化し、共有、活用していけるとよいと思います」と話し、勉強会を終えました。