イメージを持つことで問題を見いだす授業事例 3年「電気の通り道」 【理科の壺】

問題の見いだしは、事象を比較すればうまくいく、というものではありません。比較する前に、子どもにどのような経験や認識があるのかによって、出てこない場合もあります。また、先生の声かけも大きな役割を果たしています。今回は「電流が流れる」という、大人には当たり前なことであるがゆえ、見過ごされがちなポイントを例にとります。子どもたちみんなが理解しているのかを確認し、必要に応じて支援していきましょう。どのような点に注目し、着目できるかによって、子どもたちの問題の置き方は大きく変わります。先生が、子どもたちに注目してほしいこと、着目してほしいことに気づかせる声かけの工夫も必要だからです。

このことは、学級の子どもたちみんなに問題を見いだしてほしいと考えた際、【問題を見いだすまでの条件をそろえる必要がある】、という提言でもあるといえるでしょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・松尾健一

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

はじめに

理科授業で子どもが問題を見いだすことに関して、この『理科の壺』においても多くの先生方が指導上の課題や難しさについて指摘されています。

また、こちらの記事では、「見せかけの円滑な授業」について書かれていましたが、多くの先生方が想像できる授業風景だと思います。私自身も過去の実践を振り返ると、ついそのような指名の仕方をしてしまっていた経験があります。「見せかけの円滑な授業」といった状況に陥らないために、教師には、子どもが「何をどのように捉え、そこからどのように考えるのか?」といった思考を把握し、授業を構想、展開できる力が求められるでしょう。

ここでは、小学校理科3年「電気の通り道」を事例にしながら、子どもの思考に寄り添った授業の工夫について考えていきます。

1.電気が「通る」って何?

小学校理科3年「電気の通り道」においては、次のような問題を見いだす場面があります。

「電気を通す物・通さない物には、どんな物があるのだろうか」

ここでは、「電気を通す」という言葉が登場しています。私たちも日常的に使っているこの「電気を通す(電気が通る)」という言葉ですが、この現象は、目に見えているわけではありません。回路を作り、豆電球に明かりがついたことから、「おそらく、どう線の中を電気が通っているだろう」と考えるわけです。

この思考が子どもによっては、難しいことがあります。

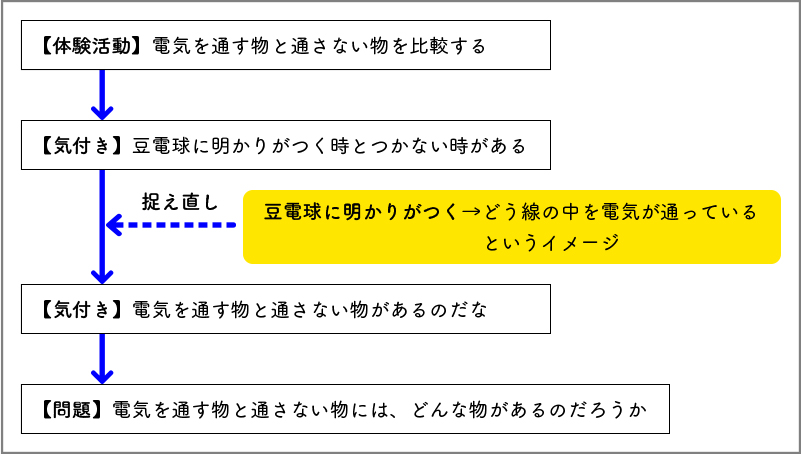

例えば、子どもが「豆電球に明かりがつく→どう線の中を電気が通っている」と捉えられていない状況では、例えテスターを用いて、電気を通す物と通さない物を比較する体験をしたとしても、彼らは、図1のように「豆電球に明かりがつく時とつかない時がある」という気付きから、「ということは、電気を通す物と通さない物があるのだな」という更なる気付きへと思考を発展させられません。

結果として、ねらいとする「電気を通す物・通さない物には、どんな物があるのだろうか」という問題を見いだせないでしょう。それどころか、「豆電球に明かりがつかない? どうして?」と、ねらいとする問題の手前にある問いも解決できないまま、授業から取り残されてしまうでしょう。

それでは、子どもが「豆電球に明かりがつく→どう線の中を電気が通っている」と捉え、図1で示したように気付きを発展させて、「電気を通す物と通さない物には、どんな物があるのだろうか」という問題を誰一人取り残さず見いだせるようにするために、教師であるみなさんは、どのように授業を工夫するでしょうか?

私は、まずは子どもが「電気が通る・通らない」のイメージをもてるように工夫することが大切だと考えます。