予防倫理から志向倫理へ。DX時代のデジタルシティズンシップ教育【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント#08】

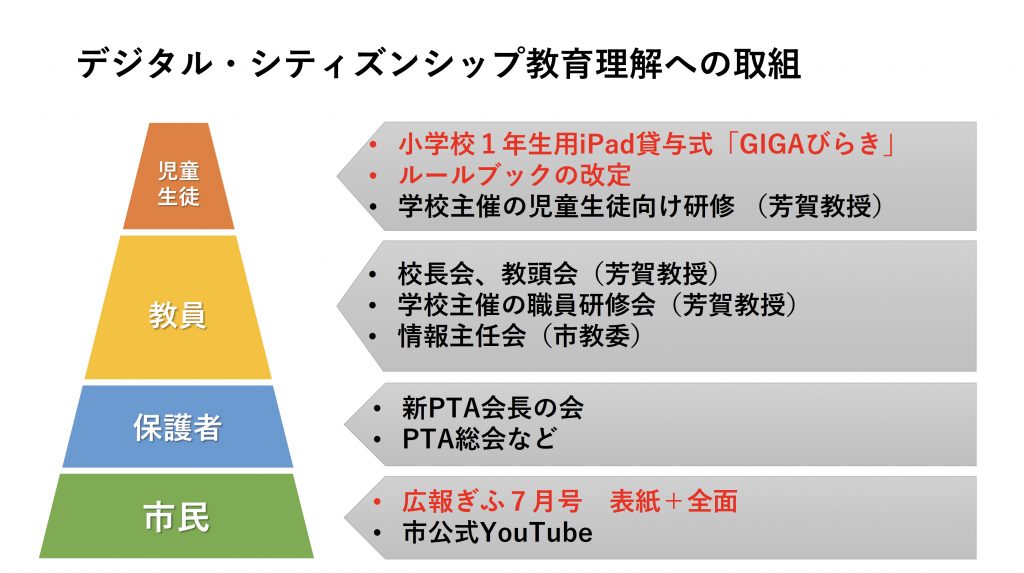

岐阜市では、環境整備が一段落したGIGAスクール構想を次のフェーズへと進めるため、一昨年より全市をあげて、より良いデジタルの使い手を育むデジタルシティズンシップ教育に力を入れている。取組の中心的役割を担う岐阜市教育委員会GIGAスクール推進室の栗本光彰氏に、実践の概要や今後の課題を聞いた。

岐阜県岐阜市教育委員会

岐阜市は、岐阜県の中南部に位置する人口約40万人の中核市。市内にある公立の小中学校は70校(小学校46校、中学校23校、特別支援学校1校)を数え、2023年現在、約3万人の児童生徒が在籍している。2020年には児童生徒・教員に対してLTE通信対応のiPadを32,291台配布した。

この記事は、連続企画「『教育DX』時代の学校マネジメント」の8回目です。記事一覧はこちら

目次

情報モラル教育からDC教育への転換を推進

岐阜市では2021年7月に、岐阜聖徳学園大学および短期大学部と、デジタルシティズンシップ教育(以下、DC教育)に関する連携協定を締結。情報モラル教育からDC教育への転換を国内でいち早く主張してきた同大学の芳賀高洋教授をアドバイザーに迎え、2022年3月にはDC教育を前提とした「岐阜市版GIGAスクール推進計画」を策定した。ただ、2020年に端末を配布しはじめた当初は、まさにその情報モラル教育を率先して行っていたと、栗本光彰氏は振り返る。

「児童生徒が3万人、教員が約2,400人と、ある程度規模の大きな自治体ですから、情報セキュリティに関するトラブルや不適切な投稿などのトラブルもそれなりの数発生しており、市としては規制を厳しくしないと管理が難しくなると判断していました」

しかし以前から、市民サービスの向上や職員の働き方改革を目指して行政サービスのDXに取り組み、また「こどもファースト」を政策のベクトルの一つとして掲げてきた岐阜市では、規制を強化するよりもデジタルとうまく付き合う術を身につける方が、未来を担う子どもたちにとって重要だという意見が大勢を占めるようになり、件の連携協定へと方針が転換されていったという。

「それともう一つ、岐阜市では今回、学校や家庭だけでなく、どこからでも通信できるよう、市の税金を投入してLTEタブレットを採用したのですが、それが規制のために充分に活用されなくなってしまうのはいかがなものかという声も少なからずあったように思います」

端末活用のためのルールブック改定と当事者意識を引き出すための実践

2022年7月にはさっそく、端末の導入当初に策定した、小学校高学年と中学生向けのルールブックをDC教育版に改定した。

変更点は、タブレット端末を活用する権利とそれを行使するために求められる責任や、DC教育を導入することで学校のICT生活がどのように変化するかが書き加えられたこと、そして利用規約のポリシーが、従来の「誤った行動をとらないように予防しようとする予防倫理」から「より良い意思決定と実践を目指す志向倫理」、つまりブラックリスト型からホワイトリスト型へと刷新されたことだ。

「規約は、読み手に解釈の余地を残す、やや曖昧な内容になっています。これは家庭でのルールについては子どもと保護者にも当事者となって話し合ってもらいたかったから。推進室では『責任ある活用を考えるためのワークシート』を作成し、各学校に保護者への配布をお願いしました」

ワークシートの活用については各学校の判断に委ねられたが、ある学校の管理職からは、「保護者の皆さんがこんなに一生懸命考えてくれました」といってワークシートのコピーが届けられたという。

「ありがたかったですね。率直な感想がたくさん書かれていました。学校や先生たちの負担を考えると、推進室がやみくもに実践を強要することは避けなければいけませんが、こうして丁寧にDC教育と向き合ってくれている学校では、端末の活用が進むほどに手応えを感じてくれているようです。推進室としては、こうした成果事例についても広く共有することで、来年以降、多くの学校に取組が浸透していくことを期待しています」