学級担任が考えておくべきカリマネとは? 前編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#17】

先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、学級担任という立場の先生が考えておくべきカリキュラム・マネジメントについて説明していただきます。

Q12 本校の校長先生は、カリキュラム・マネジメントの必要性についてよく話をされています。まずは学校全体としてカリキュラム・マネジメントに取り組むことが必要なのだと思いますが、まだ経験の少ない私でも学級担任として考えておくべきカリキュラム・マネジメントとはどのようなものでしょうか?(小学校、20代)

まず考えるべきは、単元計画や年間指導計画をデザインしていくこと

A カリキュラム・マネジメント(以下、カリマネ)という言葉は多様な内容を含んでおり、あれもこれも考えなければならないため、何をすればよいのか、どこから手を付ければよいのか、困っておられるのだと思います。全体像がよく分からないのだけれど、学習指導要領の重要なキーワードの一つとして、あちこちで必要性について話がなされているため、「じゃあ、何をやればいいの?」ということで質問をしておられるのではないでしょうか。

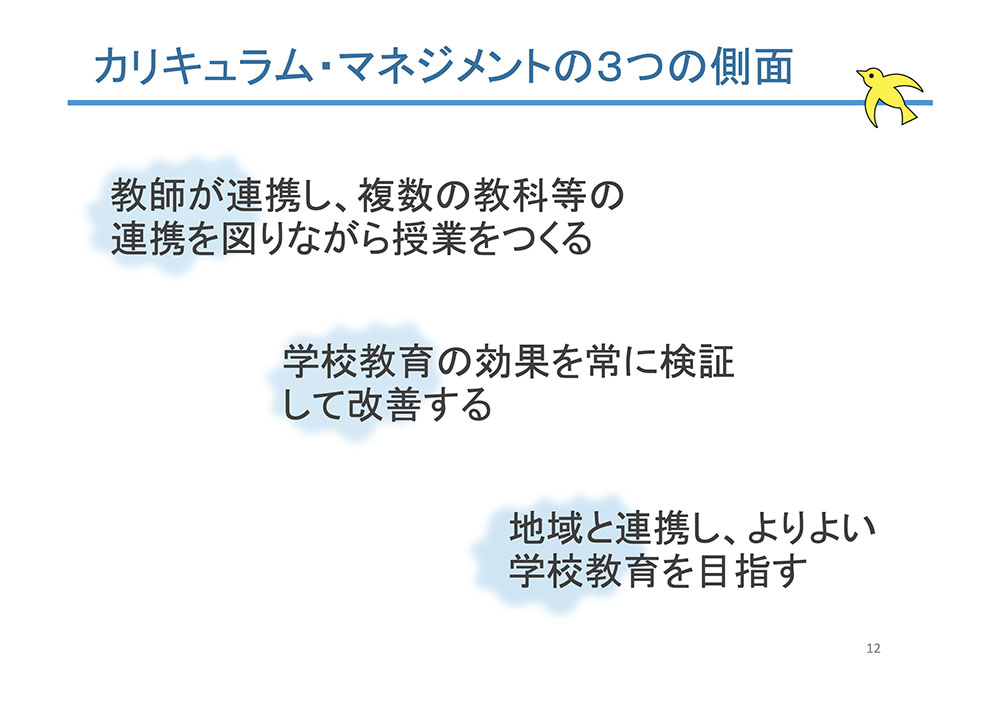

何から取り組むかを考えていく前に、まずカリマネとはどのようなものかについて知ることが必要です。カリマネについては、3つの側面を文部科学省が示しています(資料参照)ので、これを基に簡単に紹介をしていきましょう。

カリマネの3つの側面の1つめは、内容の組織的配列です(教師が連携し、複数の教科等の連携)。学習指導要領に示された内容を、意図的、計画的、組織的に配列し、年間指導計画や単元計画を作成していくということです。2つめは、PDCAサイクルを回すことです(学校教育の効果を検証・改善)。そして3つめは、学校内外の多様な教育資源(リソース)を利活用しようということです(地域と連携し、よりよい学校教育)。

ポイントとしては、これまでカリマネというとPDCAばかりが言われてきたのですが、他の2つも視野に入れて考えてほしいということがあります。もう一つ、これまでのカリマネは、校長や副校長・教頭などのトップリーダーしかたずさわらないようなイメージがありましたが、担任の先生方みんなで取り組みましょうということです(教師が連携し…)。その意味では、担任の先生が「学級担任として考えておくべきカリマネは?」と言われるのは、ごく自然な疑問だと思います。

さて、このようにカリマネには3つの側面があるわけですが、現実に若い担任の先生が3つとも実現していくのはむずかしいでしょう。では、この中でまず何を考えるべきだと思いますか?