小3体育「器械体操(跳び箱運動)」指導アイデア

執筆/滋賀県公立小学校教諭・森山大輔

編集委員/前スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、滋賀県公立小学校教頭・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

三年生では、開脚跳びや台上前転などの基本的な技を初めて学習します。そのため、技に必要な体の動かし方や運動感覚が身に付くように、低学年で学習した運動遊びを取り入れ、技への不安感をなくすようにしましょう。

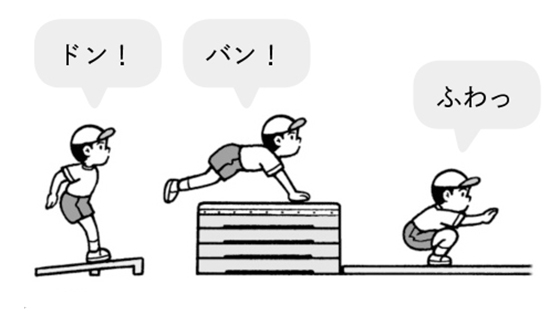

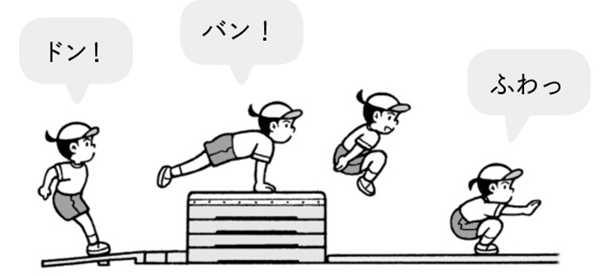

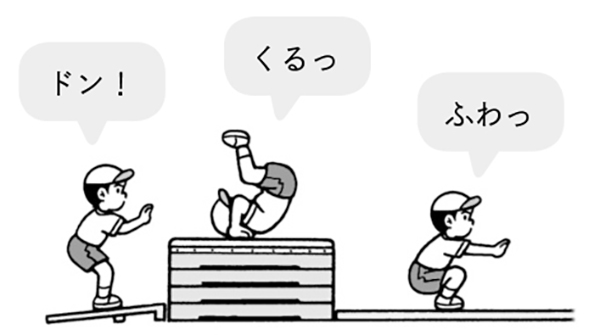

また、跳び箱運動では、「踏切り-着手-着地」までの動きが身に付くようにしていくことが大切です。一連の動きや感覚を言語化(合言葉化)し、友達の口伴奏に合わせて運動に取り組むなど、友達と声をかけ合い、楽しみながら技の学習を進めていけるようにしましょう。

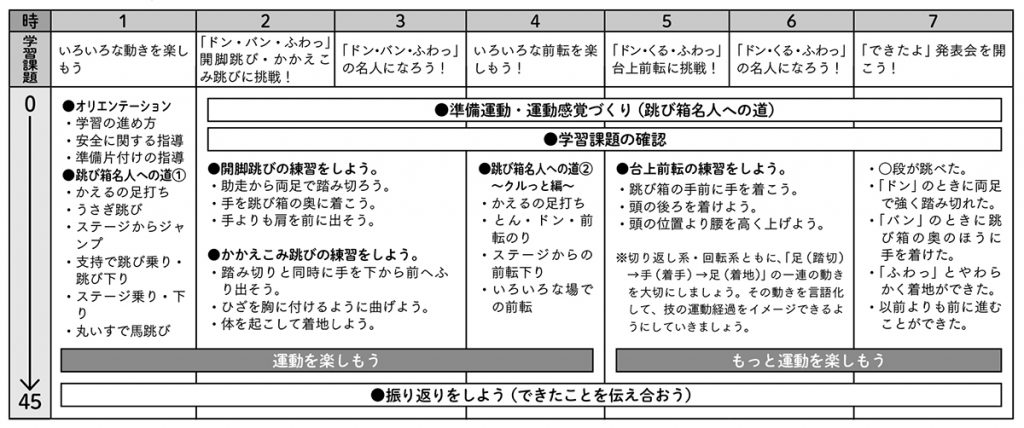

単元計画(例)

運動感覚づくりを楽しみながら行い、そこで身に付けた動きや感覚を生かして、開脚跳びやかかえ込み跳び、台上前転に挑戦していこう。

※本実践は、跳び越す感覚と回転する感覚が違うため、「切り返し系の技」と「回転系の技」を単元の前半と後半に分けて扱い、安全に指導できるようにしています。

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

楽しむ① 跳び箱名人への道①~開脚跳び、かかえ込み跳びに挑戦だ!~

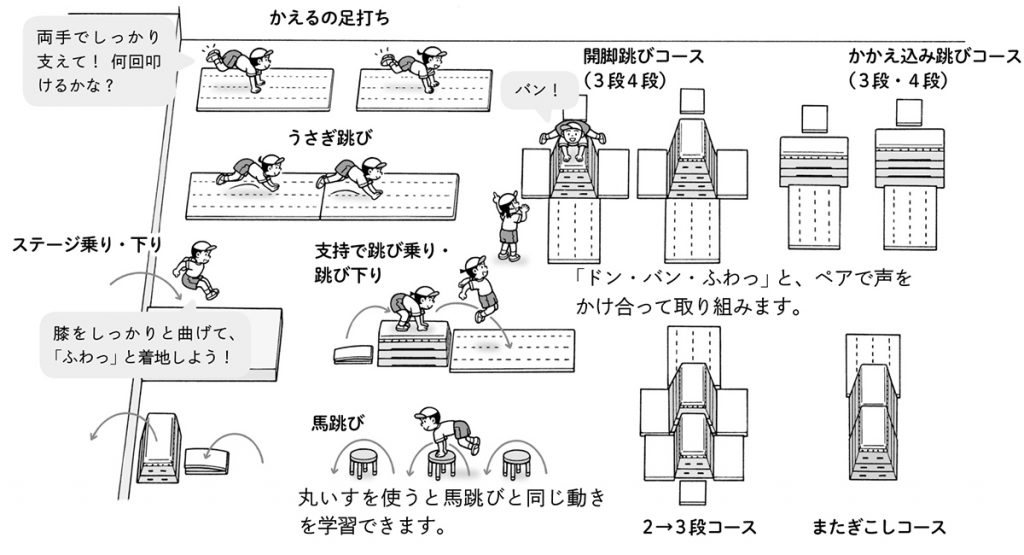

単元前半では、切り返し系の技である開脚跳びやかかえ込み跳びの技を学習します。ここでは、運動感覚づくりとして、下図のような場を用意し、低学年で学習した技に繰り返し取り組めるようにしていきましょう。

そして、<楽しむ②>のように自分に合った跳び箱の高さの場で友達の口伴奏に合わせて技に挑戦することで、技のイメージやリズムを意識して学習ができるようにしていきましょう。

切り返し系の技

開脚跳び

かかえ込み跳び

回転系の技

台上前転

運動が苦手な子供には、運動感覚づくりの場でできるようになったことをほめていくなど、自信がもてるように声をかけていきましょう。

楽しむ② 跳び箱名人への道②(クルッと編)~台上前転に挑戦だ!~

イラスト/栗原清、横井智美

『教育技術 小三小四』2019年12月号より