「パーフェクトチャレンジ&熟語チャレンジ」自治的な学級をつくる12か月のアイデア#5

子供たちが主体的に学び合い、話合い活動を通して自分たちの力で問題を解決していく、そんな学級をめざしたいもの。この連載(月1回公開)では、『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)などの著書をもつ鈴木優太先生が、自治的な学級をつくるための授業や特別活動のアイデアを紹介します。第5回は、テストでのひと工夫「パーフェクトチャレンジ&熟語チャレンジ」です。

執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太

目次

栄光のトロフィーに名を刻む「パーフェクトチャレンジ」

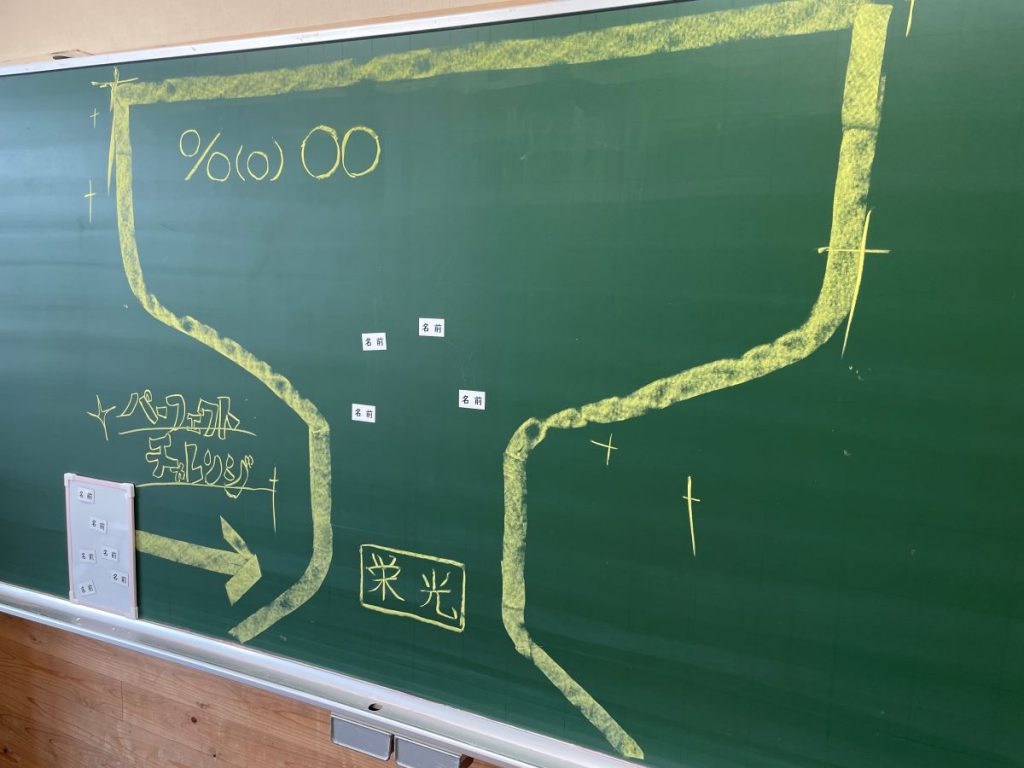

テスト時間は、黒板に黄色のチョークで、「栄光のトロフィー」(簡単なトロフィーの形)を書きます。そして、「満点だと歴史に名を刻めます」と宣言します。「パーフェクトチャレンジ」のスタートです。

【「パーフェクトチャレンジ」の進め方】

①早く解き終えたら、見直し→解き直し→指で隠して「書き直し」をする。

②満点の自信がある場合のみ、一足早い採点に挑む。

③表裏満点だと、黒板に描いた「栄光のトロフィー」に名を刻める。

※「名前マグネット」を貼るのがおすすめ。

標準実施時間が記載されている業者のテストを採用している場合は、悩まずこの時間で行います。概ね30分前後です。この時間よりも早く終わった子が、「パーフェクトチャレンジ」の対象者です。つまり、理解力と速記力のある子たちです。

一方で、せっかちなためにうっかりミスが多いという特徴もあります。このような子たちのうっかりミスは、目で見るだけの見直し、頭で考えるだけの解き直しでは、なかなか改善されません。そのため、書いた答えを指で隠し、解答欄の横にもう一度「書き直し」する学び方を推奨していきます。惜しまず手を動かす超アナログな学び方ですが、ペーパーテストにおける学力向上に大変効果的です。

中学校からは問題数が多くなります。そのため、「書き直し」を全問行うことは、中学校以降のテストにおける学び方につながらないのではと考える方もいるでしょう。しかし、それは違います。小学校の単元テストで「書き直し」まで行う「パーフェクトチャレンジ」を継続することで、粘り強く学ぶ学習体力が養われます。長時間高い集中力を維持しながらスピーディに解答を書くことができる力は、一朝一夕では身に付きません。小学校段階で継続することで、目で見る見直し、頭で考える解き直しの精度も上がり、短時間でよりよい判断ができるようになるのです。

45分間の授業時間内に採点と直しまで行うため、教師の採点の仕方も工夫が必要です。教室の後方で教師と子供が真横に並ぶ「横並び型」で行いましょう。答案用紙を見つめる子供と一緒に、間違い箇所だけを素早くチェックします。丸は後から付けます。

満点だった子と教師は、固い握手(またはグータッチ)を交わします。これがとってもうれしいようです。そして、「栄光のトロフィー」に名前マグネットを貼ります。早く終わった子たちのうっかりミスが減るようにと始めた手立てですが、テストを楽しみにする子供たちがみるみる増えていきました。

列に並ぶ子供たちはテスト時間の静けさを保つように心がけ、息を潜めるようにしゃがんで待ちます。タイマーが鳴ったら全員分のテストを回収し、教師は間違い箇所のチェックを早急に行います。この間、子供たちは自席で静かに自学に取り組みます。採点を終えたら、全員分のテストを一旦返却し、間違いがあった子は、赤鉛筆で直します。テスト中は「無言」、テスト返却後は「学力が伸びる対話はどんどん行う」ことにしています。

直したテストは再び全員分回収します。丸はこのときに付けます。極力その日のうちに得点の記録をして返却までできるように、1校時か2校時にテストの時間を設定しましょう。