総合的な学習の時間で、子供の主体性を生かした課題設定とは? 後編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#14】

先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、中学校における総合的な学習の時間の、具体的な改善方法を中心にお話をしていただきます。

Q10 私は教師生活10年ほどの間、あまり総合的な学習の時間に力を入れてきていませんでした。しかし最近、その大切さを感じ、改めて単元づくりを学びたいと考えています。学校によって学年ごとにテーマが設定されていたり、学級ごとに自由に設定できたりと状況は異なりますが、その中で子供の主体性はどの程度生かして課題設定をすればよいのか、教師としてリードしてはいけないのかなど、単元づくりの基本を教えてください。(30代・中学校)

職場体験や修学旅行を活用し、「探究」に位置付ける

A 質問されたのが中学校の先生ですから、近年、気になっている中学校の課題について少し触れておきたいと思います。

現在、高等学校では探究がトレンドになってきていて、かなり先生方が探究モードに転換し始めています。その大きな理由は、大学入試がそういう方向に向かってきていることや、学習指導要領にも総合的な学習の時間(以下、総合学習)だけでなく、他教科にも「~探究」が入ってきたように、全体として探究が前面に出てきていることが挙げられます。加えて、生徒たちも探究的な学習ができる世代であるため、そうした方向性が明確に見えてきているわけです。

一方、中学校では探究という意識がまだまだ十分ではない状況で、小・中・高等学校の中では、中学校にもう一踏ん張りがんばってほしいというのが現状でしょう。ただし、何もないまっさらな状態からつくり上げていくというのは大変です。ですから、今、中学校にあるものを使って探究をしていけば、どの学校でも、どの先生でも探究的な学習をつくっていくための近道になるのではないかと思います。

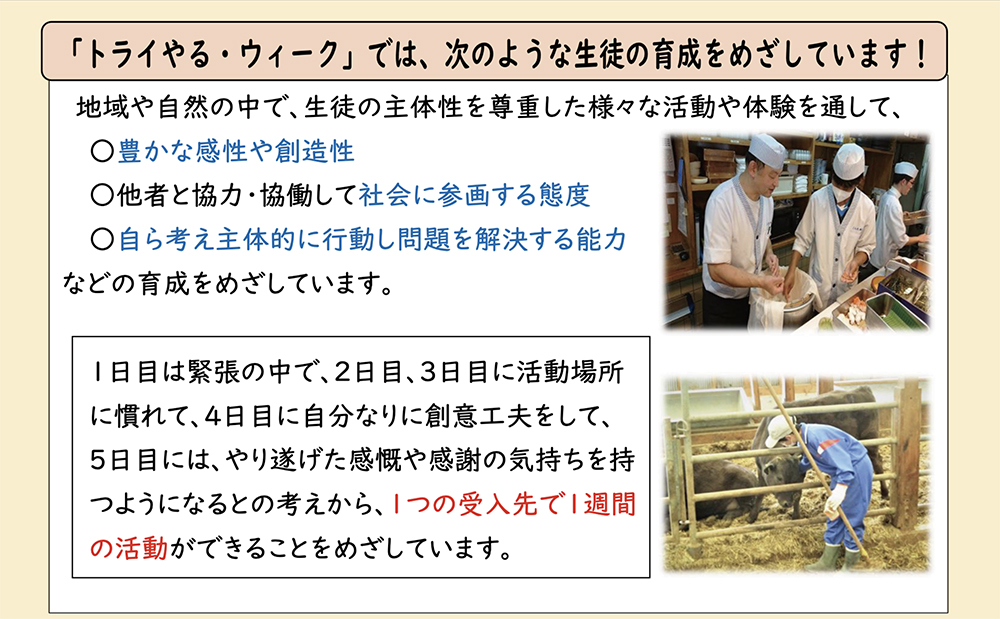

その具体的なものの一つが、職場体験です。現在、どの自治体でもキャリア教育ということで、だいたい中学2年の段階で、職場体験を行っています。それは特別活動として行っており、例えば兵庫県なら、「トライやる・ウィーク」という形で5日間、行ってきているわけです(資料参照)。職場体験は、中学生くらいの子供たちにとっては将来の職業を考える上で意味のある活動ですし、先生方も価値があると考えて取り組んでおられます。

それをただ3日間、あるいは5日間、職場に行って体験してきて終わりというのではもったいないと思います。仮に、職場体験が3日間なり5日間あるとすると、その前後にどんな学びを入れていくかを工夫していくのです。「自分たちの身の回りには多様な職業があるんだよな。どんな職業があるのかな」と探究した上で、職場体験に行くという方法もあるでしょう。あるいは、体験を終えた後に、それぞれの体験を踏まえて、「自分たちの身の回りには、今回、体験した以外にも本当に多様な仕事があるんだな。自分は将来、どんな仕事につけばよいだろうか」と、改めて探究していくような方法もあると思います。そのように、体験の前後に探究をすることで、より豊かな学びができると思います。それによって、体験をしたことがより深く将来の職業選択にもつながっていきますから、おそらくそれは中学校の先生にとっても、とても魅力的なことではないかと思います。