小一でも「主体的・対話的で深い学び」ができるのでしょうか?【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#11】

先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、小学校低学年の子供の「深い学び」を中心に、「主体的・対話的で深い学び」についてよく分からないという先生のご質問にお答えいただきます。

※

Q7 今年度、初めて1年生の担任をすることになりました。これまで担任してきた中学年や高学年と異なり、1年生でも「主体的・対話的で深い学び」ができるのか、よく分かりません。特に「深い学び」というのは難しいと思うのですが、発達段階に応じて異なる「主体的・対話的で深い学び」があるのでしょうか?(20代・小学校)

1年生の場合、目の前で起きている事物・現象を発見すること自体も「深い学び」に向かうこと

A 「主体的・対話的で深い学び」の中でも、とりわけ「深い学び」について、「1年生でもできるのだろうか?」という疑問をおもちのようですね。6年生の学習で生じる「深い学び」はイメージできるけれども、1年生の学習ではうまくイメージできないということだろうと思います。

そうすると、そもそも「深い学びとは何か」ということについて共有されていなければ、先に進むことができないでしょうから、まず「深い学び」についてお話ししていきましょう。昨年度の私の連載を書籍化した、『「ゴール→導入→展開」で考える「単元づくり・授業づくり」』など、複数の拙著で説明をしていますが、「深い学び」とは、自分の頭の中にある知識が関連付いて構造化し、より高い概念になって、その他の場面でも自由に使えるものになっていくというイメージです。

例えば、6年生が社会科で歴史事象を学習したときに、鎌倉幕府について学んだことや、室町幕府について学んだこと、江戸幕府について学んだことが結び付き、「いつも時代が転換するときにはこういう条件があるよね」ということが見えてくると、「時代が変わるというのはこういうことなんだ」ということが概念化されてきます。このように知識が関連付いて高度化されるような学びを「深い学び」と考えるとよいでしょう。そのためには、例えば明治維新についての学習をした場面で、「主要なキーワードを使って明治維新を説明しましょう」などとすることで、知識の構造化が行われることが考えられます。

そのように高学年では、知識が関連付いて構造化するとか、より高い概念になって他の場面でも自由に使えるものになっていくというように捉えると分かりやすいですよね。

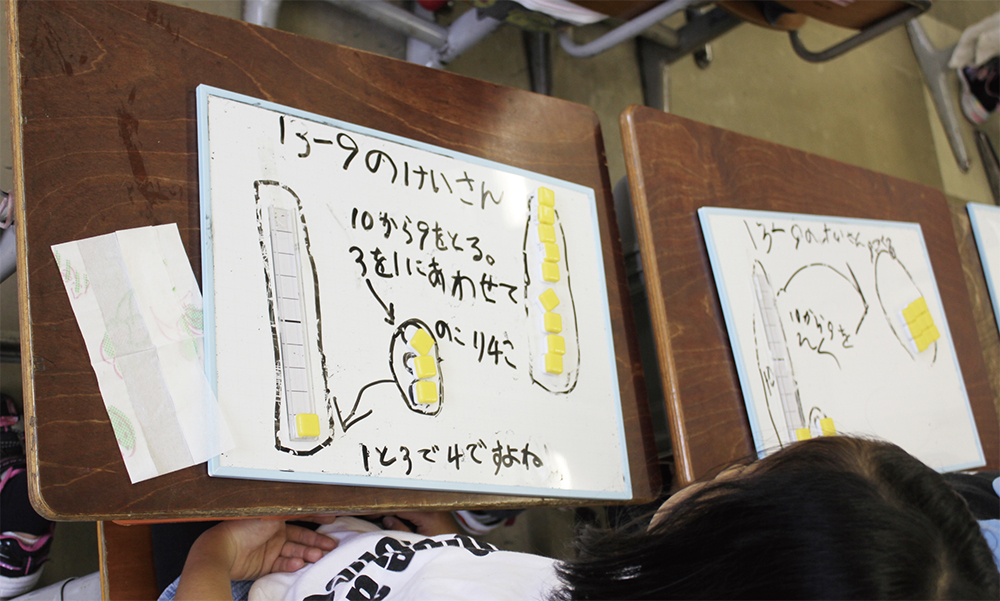

では、それが1年生にあるのかということになりますが、発達の問題があるので、6年生と同じことを1年生に期待するというのは少し違うように思います。6年生の場合は、知識が関連付くというお話をしましたが、1年生の場合には、目の前で起きている事物・現象を発見すること自体も、「深い学び」に向かうことだと捉えてよいと思います。

例えば、アサガオを育てて毎日観察しているときに、「アサガオっていつも朝になったら、花が咲くよね」というように、子供たちが発見したり気付いたりすることも、気付いていない状態から気付いた状態へと大きく変わるわけですから、これも「深い学び」と考えるべきでしょう。

「深い学び」を知識の水準で見てみると、まったく無自覚なものが自覚化されるとか、自覚されたものが関連付いて構造化されるとか、それがより複雑な構造になっていくというように、多数の階層があるのだと思います。そうした階層の中で、高学年の場合はより高い階層の構造化が生じるでしょうけれども、低学年の場合はそうした高度なものは生じないかもしれません。しかし、「ああ、そういうことなんだ」と今まで気付かなかった目の前の事物に気付くということがあります。それも発達段階に応じた「深い学び」と言えるでしょう。そのように階層という視点をもって捉えると、深い学びは低学年にもあると考えられるのではないでしょうか。

ちなみに、小学校学習指導要領の解説、総則編の第3章第1節の1の⑵のイの(ア)児童の心身の発達の段階や特性には、「低学年は、幼児期の教育を通して育まれてきたことを基に…身近な出来事から気付きを得て考えることなど、中学年以降の学習の素地を形成していく時期である」とあります。

繰り返しになりますが、「深い学び」とは、これまでバラバラだった知識のピースがつながって構造化されることだというのは分かりやすいと思いますが、そもそもピースを認識することが必要だし、そのピースを多様な状況の中でもより確かに認識できればできるほど、そのピースは役立つ可能性が高いわけです。そういった意味では、低学年の子供たちが何かを発見するとか、無自覚な状態から自覚するということも、「深い学び」として考えてよいのだと思います。もちろん、低学年でも、無自覚が自覚になるという「深い学び」の基本となる部分もあれば、それらがシンプルながら構造化されていくこともあると思います。ただ、学年が上がれば上がるほど、それがより高度に構造化されたものになっていくわけで、低学年には低学年としての「深い学び」があるわけです。